トピックス

令和3年7月の海況について

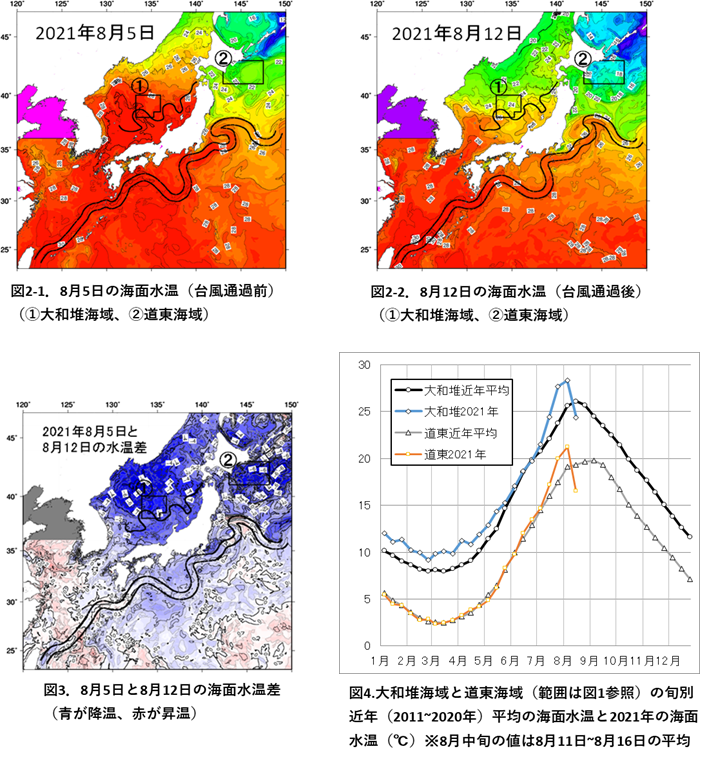

黒潮域

・黒潮流路は7月も熊野灘南沖で蛇行して伊豆諸島西沖を北上する典型的大蛇行流路が継続した。

・黒潮は九州〜足摺岬(図1-①)では6月に引き続き接岸し、蛇行の最南下緯度(図1-A)も30°N付近に停滞した。伊豆諸島西沖を北上後は御前崎沖で西に張出し(図1-②)、三宅島付近を通過して房総半島にやや接岸した。

・5月上旬に房総半島東沖145°E付近で黒潮続流蛇行部から切り離された冷水渦(図1-E)が北西に移動して、房総半島沖の流軸にほぼ接する状態になった。

・黒潮流軸の海面水温は6月より1〜2℃昇温し、南西諸島周辺は28℃、九州〜四国沖は27〜28℃、関東・東海沖は26〜27℃、房総半島沖は25〜26℃であった。

・遠州灘〜熊野灘沖(図1-②)では流軸の張出しによる暖水波及がみられ、近年(2011〜2020年)より1℃前後高めであった。

・黒潮以南(図1-③)の海域は、台風6号と8号通過の影響により、広範囲で近年より1℃弱低めであった。

親潮域・混合水域

・黒潮続流の北上部(図1-④)は6月より接岸し、37°N付近まで北上した後に東向(図1-⑤)した。この影響で、常磐の沿岸〜沖合の海面水温は黒潮続流に沿って近年より2 〜3℃高めであった。

・三陸北部沖の暖水渦C(図1-C)は6月とほぼ同じ位置に停滞した。この影響で三陸北部(図1-⑥)は近年より2〜3℃高めであった。

・釧路南東沖の暖水渦は東進して縮小し(図1-D)不明瞭となりほぼ消滅したが、道東沖(図1-⑦)の水温は梅雨明け後の日射など気象の影響で近年より2℃前後高めであった。

・親潮(図1-⑧)の沿岸分枝は暖水塊C、Dの接岸の影響で不明瞭であった。沖合分枝南端は39〜40°N、146°〜146°30′E付近にあり前月より若干後退した。

・親潮面積は期間を通して平年(1993〜2017年)より小さかったが、釧路南東沖の暖水塊が縮小した影響(図1-D)もあり、沿岸分枝が40〜41°N、145°E付近まで南下した。一方、沖合分枝は40〜41°N、147〜148°E付近に後退した。

東シナ海・日本海

・東シナ海北部の海面水温は日射など気象の影響で近年より1〜2℃高めであったが、南部は7月下旬の台風6号通過の影響で近年よりやや低めの海域もみられた。

・日本海の海面水温は、中旬の梅雨明け以降は好天が続いたため、日射など気象の影響が大きく、特に大和堆以北の海域(図1-⑩)は近年より3〜4℃高めであった。対馬暖流以南も近年より高めであったが、その程度はおおむね2℃未満であった。

・対馬暖流(図1-⑨)は6月には大和堆以北まで北上する経路であったが、7月には大和堆付近と能登半島北沖で蛇行を繰り返す経路となった。勢力は期間を通して平年(1993〜2017年)よりかなり強めであった。

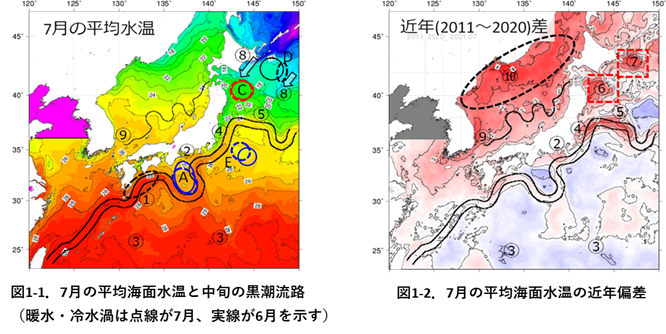

台風9号と10号の通過による海面水温の急激な降温

・8月上旬の台風9号(西日本上陸後、温帯低気圧に変わり発達しながら日本海‾三陸道東沖を通過)、台風10号(本州南方‾三陸道東沖を通過)により日本海や道東海域は大時化になり、海面水温は急激に低下した(図2、3)。

・7月下旬〜8月上旬に近年(2011〜2020年)最高のレベルに達した大和堆海域や道東海域の海面水温(図2-1、前号参照)は、一気に約4℃低下し、梅雨明け後の7月中旬から続いた海面水温の急上昇は解消した(図4)。

・大和堆海域では近年平均の9月上旬頃、道東海域では近年平均の9月下旬‾10月上旬頃の海面水温になり、季節が進んだような状態になった(図4)。

・直近の気象状況や近年の海面水温の推移(図4)から、今後は各海域とも7月のように急激に昇温することは考えにくく、この先1ヵ月は近年より低めか昇温したとしても近年並で経過すると考えられる。