トピックス

6月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

〇道東まき網: 6月28日に釧路港にまき網による初水揚げがあった。漁場は釧路沖〜厚岸沖に形成され、1網当たり漁獲量は224トンであった。漁獲物は体長15〜17cm主体で、20cm以上の混じりは少なかった。

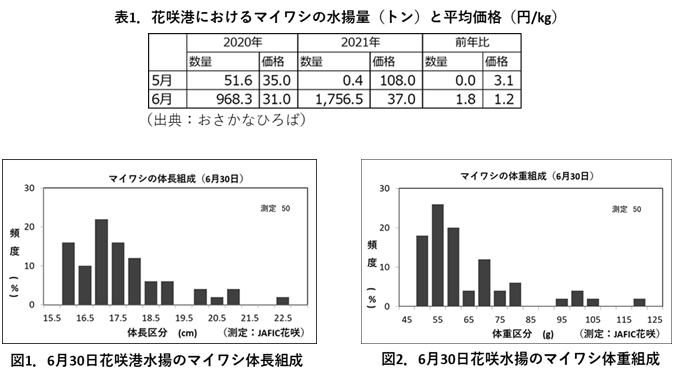

〇道東沖棒受網: 道東沖棒受網による花咲港への水揚量は5月を上回り、前年を上回った。6月中下旬は1日200トン前後の水揚げがあった。サイズは体長17cm、体重55g主体(2歳魚)であった(図1、2)。上中旬は体重100g以上が10〜30%混じる日もあったが、下旬には10%以下になった。

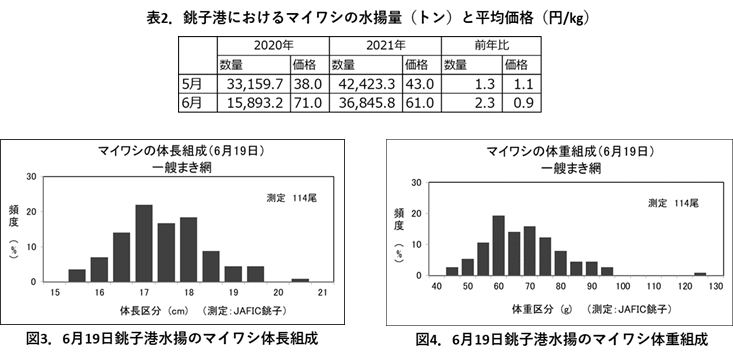

〇銚子港: 6月上中旬の北部まき網の漁場は塩屋崎沖〜犬吠埼沖に形成され、下旬は金華山沖にも形成された。1網当たり水揚量は76.1トンで、5月の113トンより減少した。銚子港の6月の水揚量は5月を下回ったが、前年を上回った(表2)。サイズは体長17〜18cmモード(2歳)で体重は60〜70g主体であった(図3、4)。日によって体重80g以上が25〜40%、100g以上が10〜20%混じった。

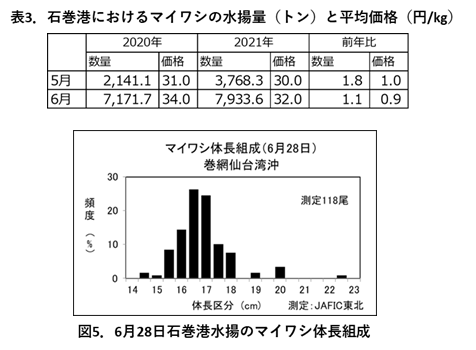

〇石巻港: 6月の水揚量は5月及び前年を上回った(表3)。5月は定置網による水揚げが主体であったが、6月下旬ごろからまき網漁場が金華山沖に形成されたことで、水揚量が多くなった。北部まき網による石巻港への水揚物の体長は16〜17cm(2歳)主体であった(図5)。

2. 日本海側のマイワシについて

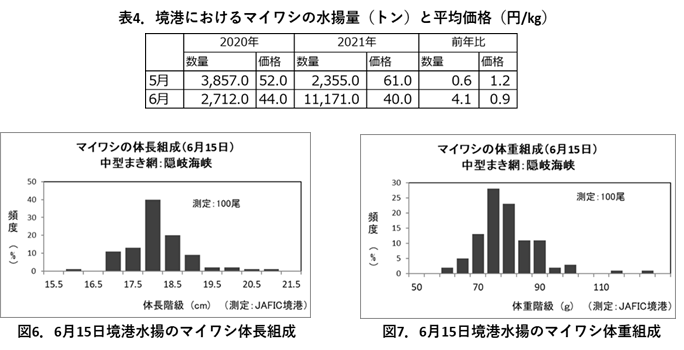

〇境港: 6月の水揚量は5月及び前年を上回った(表4)。体長は17.5〜18.5cm(1歳)主体(図6)、体重は70〜80g主体であった(図7)。前年は10cm以下の0歳魚主体の水揚げであったが、今年は1歳魚主体の水揚げであった。体重100g以上のものは鮮魚向けに出荷されているが、大部分は凍結して養殖餌料向けに出荷されている。

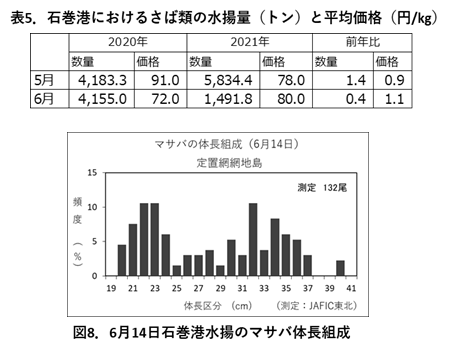

3. 太平洋側のさば類について

〇石巻港: 6月の水揚量は5月及び前年を下回った(表5)。底曳網や定置網による水揚が多く、体長(尾叉長)は22〜23cmと32cmにモードがあった(図8)。

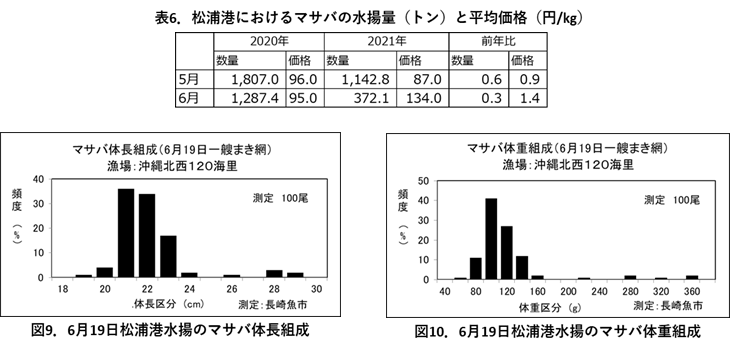

4. 日本海および東シナ海側のマサバについて

〇松浦港: 6月の水揚量は5月及び前年を下回った(表6)。東シナ海中南部海域主体の操業であった。遠洋まき網による長崎港水揚分の体長は21〜23cm前後(1歳)、体重は100g前後が主体であった(図9、10)。

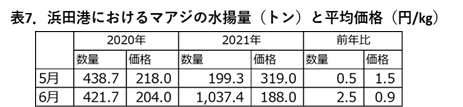

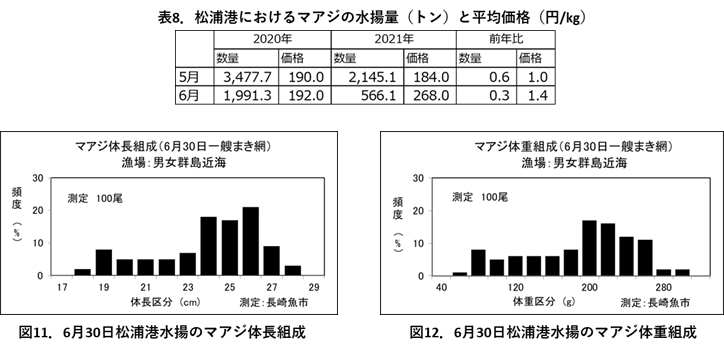

5. 日本海および東シナ海側のマアジについて

〇浜田港: 6月の水揚量は5月及び前年を上回った(表7)。漁場は浜田沖周辺で、中小型まき網による水揚げが主体であった。境港では水揚げが少なかったものの、浜田沖に漁場ができたことで浜田港の水揚げが多かった。魚体はタネ銘柄(体長(尾叉長)12cm前後)主体で、主に凍結して餌向けに出荷されており、加えて水揚量が多かったこともあり、価格は大幅に下がった。

〇松浦港: 遠洋まき網を主体として、6月の水揚量は5月及び前年を下回った(表8)。漁場は主に東シナ海中南部海域であった。遠洋まき網による長崎港水揚分の体長は25〜27cm(2歳)主体、体重は180〜220g主体であったが(図11、12)。日によって体長17〜20cm(1歳)、体重60〜100gも混じった。

6. まとめ

太平洋側のマイワシは、6月上中旬は塩屋崎沖〜犬吠埼沖に漁場が形成され、下旬には金華山沖にも漁場が形成された。このため銚子港や小名浜港に加えて、石巻港にも北部まき網による水揚げがあった。北部まき網による1日1隻当たりの水揚量は5月を下回り、多くの魚群が道東沖へ北上したことが示唆された。北部まき網による水揚物は体長16〜17cm前後、体重50〜60g前後の2歳魚が主体であった。日によって体重80〜90g以上の3歳魚以上も水揚げされた。前年と比較すると犬吠埼沖での漁場形成が継続し、銚子港への水揚げが続いた。7月以降は道東沖への北上群がさらに増えることから、北部まき網による水揚量は6月を下回ると考えられる。漁場は仙台湾沖が主体となるものの、千葉県沿岸水温の上昇が緩やかであるため、7月上中旬ごろまで犬吠埼沖でも漁場形成が継続すると考えられる。道東沖の棒受網漁業では6月に入って本格化し、6月下旬には花咲港で1日200トン前後の水揚げが続くなど、前年を上回る水揚量であった。6月上中旬は体長20cm以上、体重100g以上の3歳魚(2018年級群)が水揚げされたが、6月下旬には3歳魚の割合は減少した。

日本海側のマイワシについては、隠岐海峡周辺で操業が続いた。体長は17.5〜18.5cm(1歳)主体であり、体重は70〜80g主体であった。前年は6月から体長10cm未満の0歳魚が主体の水揚げであったが、今年は0歳魚の混じりはほとんど見られなかった。100g以上は鮮魚向けに出荷されているが、大部分は凍結して養殖餌料向けに出荷されている。

太平洋側のさば類については、北部まき網ではほとんど水揚げがなかった。石巻港では底曳網や定置網による水揚げが中心であったが、6月の水揚量は5月及び前年を下回った。石巻港水揚分のマサバ体長組成は22〜23cmと32cmにモードがあり、金華山沖の地付き群に加え、北上群も水揚げされた。

東シナ海では中南部海域を中心にマサバが漁獲された。水揚量は5月及び前年を下回った。遠洋まき網による長崎港水揚分の体長は21〜23cm前後(1歳)、体重は100g前後が主体であった。7月以降も1歳魚主体の漁獲が続くと考えられる。2020年級群の資源量は2019年級群を上回ると予測されているものの、夏場は努力量が減少することから7月以降も低調な水揚げが続くと考えられる。

日本海側のマアジは浜田沖を中心に大中型まき網による漁獲があった。水揚量は5月及び前年を上回った。魚体は「タネ」銘柄(尾叉長12cm前後)主体で凍結餌料向けの出荷が主体であり、水揚量が多かったこともあり、価格が大幅に下がった。

東シナ海では中南部海域主体に操業が行われ、水揚量は5月及び前年を下回った。遠洋まき網による長崎港水揚分の体長は25〜27cm(2歳)主体、体重は180〜220g主体であった。

山陰まき網では6月以降マサバ・マアジの水揚量は減少傾向にあり、隠岐海峡周辺で操業する中型まき網によるマイワシ水揚量が増加している。東シナ海では主に中南部海域で遠洋まき網によるマアジ主体の漁獲が続いており、6月の1隻当たり漁獲量は過去5年平均を上回った。マアジ対馬暖流系群の漁海況予報では前年並みと評価されているものの、これまでのところ漁獲の主体となる体長15〜25cm(1歳魚)の漁獲が少ない。7月以降も体長25〜27cm(2歳魚)主体の水揚げとなると考えられる。