トピックス

カツオ・ビンナガに関する水産関係者との意見交換会

概要はじめに

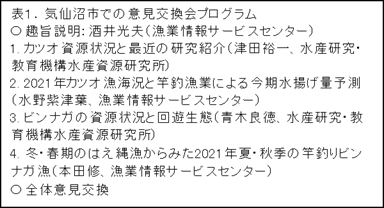

水産関係者との意見交換会「今年度のカツオ・ビンナガの漁海況の見通し」(表1)を宮城県気仙沼市(5月11日)で開催しましたので、その概要を紹介します。

1.カツオ資源状況と最近の研究紹介

【最新のカツオの資源状態】

中西部太平洋では、2019年の漁獲量は204.5万トンで、漁法別には、まき網170万トン(約83%)、竿釣り15万トン(約8%)であった。国別の漁獲量はインドネシア30万トン、韓国28万トン、日本・台湾20万トンで、インドネシアの漁獲が増加傾向にある。一方で日本近海では東北海区におけるカツオ漁獲量は2010年以降減少傾向にあり、熱帯域とは漁獲量の傾向が異なっている。国際会議における中西部太平洋のカツオ資源の評価では、カツオ資源は適度に利用されているが減少傾向にあるとされ、産卵親魚量は過去最低値付近にあると推定されている。

【カツオの移動・回遊生態に関する研究】

資源量が比較的多い熱帯域と日本近海との交流を明らかにし、日本近海での漁獲量低下の原因を探るため、水産資源研究所では標識放流調査(通常標識と電子標識)を実施している。その結果、翌年初夏までに東北沖から亜熱帯まで南下するケースや、日本近海の薩南から伊豆諸島周辺に滞在するケースがみられ、日本近海からの南下回遊について情報が集まりつつある。熱帯域からの北上海域については引き続き調査が進められている。

2.2021年カツオ漁海況と竿釣漁業による今期水揚量予測

【漁海況】

2月から小笠原南方海域で竿釣りカツオ漁がはじまったが魚影が薄く、その後九州沖縄海域へ漁場が移動し、4月までは九州沖縄海域で小型カツオの漁場が形成され、好漁が続いていた。伊豆諸島海域でも大型の漁場が形成されたが、千葉県勝浦港での水揚量は伸びなかった。全国の水揚量は2月までは低調だったが、3月に九州沖縄海域の漁獲物が主に鹿児島港に水揚げされたことにより、3月の水揚量は過去5年と比較すると最も多かった。今年は黒潮ルートのカツオが盛況だった。海況は黒潮以南が平年より暖かい状況が続き、カツオが南方から回遊しやすい海況となっていた。東北沖には例年より強い暖水の北上がみられ、これが続けばカツオが東北沖にも回遊しやすい状況となるとみられる。

【気仙沼港の水揚量の予測】

気仙沼港で秋に水揚げされる中型の群れについて、4月までの勝浦港の水揚量と、伊豆諸島南部海域の3月の平均海面水温から予測すると、今年は5730(±142)トンで前年より多く、2019年並みとなる見込みとなった。前年は中型魚が水揚げされない「中抜け」の魚体組成となったが、今年は中型魚が来遊するとみられる。大型魚については前年の気仙沼港での極小カツオの水揚量から予測すると、今年は前年をやや上回ると見込まれた。

3.ビンナガの資源状況と回遊生態

北太平洋ではビンナガは主に日本で漁獲され(2019年は全体の55%にあたる3.4万トン)、米国・台湾・カナダなどでも漁獲されている。主な漁法は延縄・曳縄・竿釣りとなっている。2020年に実施されたISC(北太平洋まぐろ類国際科学小委員会)ビンナガ作業部会では、「北太平洋ビンナガ資源は過剰漁獲を経験しておらず、おそらく乱獲状態でもない」と結論づけられた。ビンナガの生態は明らかになっていないことも多く、近年標識放流により水平方向・垂直方向の移動回遊を調査している。その結果、ビンナガの好適水温は18〜19℃で、下限水温は13℃とみられた。日本近海では北緯35°以南では生息可能水温の分布深度が深く、比較的深い深度を狙う延縄漁業でよく漁獲され、北緯35°以北では生息可能水温の分布深度が浅く、ビンナガの移動が表層に制限され、竿釣り漁業での群れの発見率が上昇し竿釣りで漁獲されやすいと考えられた。ビンナガの移動回遊のデータはまだ少なく、今後も調査を進める予定である。

4.冬・春期のはえ縄漁からみた2021年夏・秋季の竿釣りビンナガ漁

夏から秋に東北海域で竿釣りにより漁獲されるビンナガは主に4歳魚であるが、本州南部海域(ここでは四国から房総沖北緯30°以北)で1〜3月に延縄で漁獲された3歳魚が北上していると考えられる。したがって、夏から秋の東北海域での竿釣りビンナガ漁予測は、紀伊勝浦魚市場の水揚げ情報を収集し、「本州南部海域の延縄による3歳魚釣獲率」を用いて行っている。その結果、2021年夏・秋季における東北海域での竿釣りによる4歳魚漁獲量は、前年を下回り、かつ過去5年間の水準を下回ると予測された。

5.参加者からの意見と回答など

Q: 昨年、中型竿釣船で標識放流した体長50〜55cmのサイズの大きいカツオの結果を見ると、九州の東までしか南下しないことを示しているが、それより南には下りないのか?また、大きい個体には電子標識は取り付けないのか?

A: まず、要旨の数値について訂正したい。2020年10月放流の2774個体(電子標識160個体)の主体を体長50〜55cmと記したが主体は35〜45cmの間違いであった。質問の九州まで南下した個体の標識再捕の結果は、2019年10月放流の1302個体(現在までに65個体再捕)で、東北沖から30〜40cm主体に標識を取り付けた調査の結果である。2019年には大型個体にも標識をとりつけており、大型個体についても再捕されて標識が回収された際には結果をこのような場でお示ししたいと考えている。これまで得られた南下した個体のデータについては、2014年6月に小笠原諸島北部で電子標識を取り付けて放流した43cmの個体が、その後東北沖へ北上し、10月から南下をはじめ、北マリアナ諸島の西を南下し、翌3月17日に九州沖縄海域はるか南の北緯15°周辺で再捕された結果がある。一方で、日本周辺にとどまる個体もあるとみられるが、まだ情報が少なく、サイズ別の回遊経路の解明にはいたっていない。標識放流を始めてまだ3年なので、今後、結果がまとまり次第お知らせしたい。東北沖での調査対象サイズは、基本的には下りがつおサイズを対象にしている。昨年はわずかであるが最大で80cmの大型個体にも通常標識を装着して放流している。大型個体に電子標識を取り付けたいが、大型個体は暴れるので取り付けが難しいという点もある。

Q: 要旨4ページの2020年度放流の図について、線や点線は何を示す?

A: それぞれの線と点線は調査船の航路を示す。

Q: 2021年のカツオ来遊予測はわかったが、過去の予測についてビンナガで示されたような予測結果の検証はなされているのか?

A: 中型群(BC群)の2020年の予測は2019年を下回ると予測してそのとおりであったが、実際には中型群が中抜けとなって予想よりもかなり漁獲が少なかった。去年は4600トンと予測したが、実際は1000トンくらいだったと思う。また、大型群に関しては、昨年はX群(9月に気仙沼で「特大」4-6kg)とA群(9月に気仙沼で「大」3-4kg)とを合わせた漁獲量を予測したが、精査した結果、X群の予測は困難であることが判明した。このため今年の大型群の予測はA群だけにしたため、昨年との比較検証はできなかった。

Q: ビンナガの漁獲量は20年周期くらいの大きな変動している。現在進めているビンナガの行動生態の研究結果に基づき、水温による海洋構造と釣獲との関係からこの変動要因を明らかにするようなモデル開発などは行っているのか?

A: 現在、モデル開発は行っていないが、今後、標識放流調査を継続することで広範囲の分布情報が得られ、分布深度などの予測ができるようになるのではと考えている。これが漁獲のしやすさに?がることを期待している。

Q: 去年は例年になくビンナガが獲れたがその原因は何か?

A: 2016年の加入が前年よりも良かったということが影響したのかもしれないが、まだ明確に答えられるような原因は分かっていない。

Q: 2021年夏・秋季の竿釣ビンナガ漁の予測について、本州南部の延縄の水揚げの結果が三陸沖の水揚げに関係があるというのが予測の前提だが、この前提は関係者に了解されているものなのか?青木氏の発表では5個体の移動経路が紹介されたが、和歌山沖で放流した個体は、三陸沖というよりは東部太平洋の方へ回遊している結果だった。また、北緯40度以北ではカナダのトローリングによる漁獲も増えているが、日本の漁獲物と、このカナダの漁獲物とは同じ系統のビンナガなのか?

A: 本州南部の延縄の水揚げの結果が三陸沖の水揚げに関係するということに関しては、平成2年度から約30年間同じ方法でやってきており、これまで特段の矛盾は生じていない。ここで示したものは、あくまで我が国の竿釣り船の漁獲物の調査港の間での比較であるので、カナダの漁獲との比較については申し上げられない。

A: カナダのトローリングの対象は未成魚でかなり小さい個体であり、日本の漁業で獲られている群とは年齢構成が異なっているので単純に比較はできない。感覚的なことだが、カナダが漁獲している東部太平洋のビンナガは小さい個体であるため、その周辺で生まれたものではないかという見方もある。

Q:JAFICでは、カツオでは勝浦の漁獲量、ビンナガでは和歌山勝浦の延縄水揚量など、予測のために各港での水揚げデータだけを拾っている印象があるが、現場の関係者や漁業者からのヒアリングをもっと増やすような調査もやってもらえればと期待している。

A:調査港や人の配置を増やす方向で努力しており、ご指摘のような点についても何とかできるだけカバーするようにしたいと考えている。

Q:ビンナガは何歳くらいから産卵し、その大きさはどれくらいか? また、竿釣りで釣られる10kgサイズの魚は何歳くらいか?

A:成熟はおよそ6歳、サイズは体長85cm、体重15kgくらい。10kgくらいの個体は3歳くらいである。