トピックス

5月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

〇道東沖棒受網: 5月21日に花咲港に棒受網による初水揚げがあった。5月28日〜6月3日の1週間の合計漁獲量は142.5トン、1日1隻当たり漁獲量は8.4トンで、前年同時期を下回った(前年同時期は269トン、1日1隻当たり12.2トン)。釧路水産試験場による調査でも道東海域のマイワシ豊度は前年より低く、前年に比べると道東沖まで北上している群は多くないものとみられる。

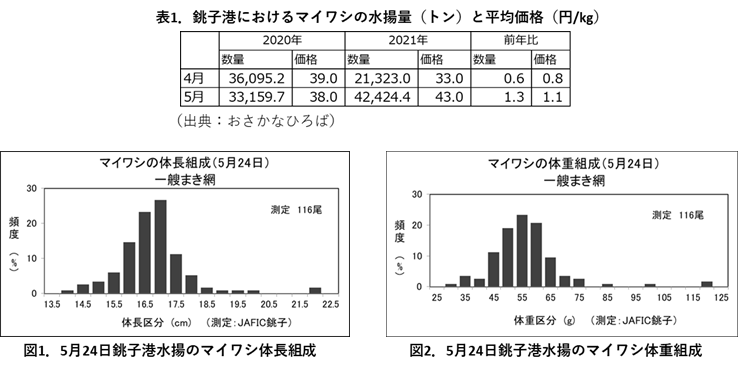

〇銚子港: 北部まき網の漁場は塩屋崎沖〜犬吠埼沖に形成され、1日1隻当たり水揚量は113トンで、4月より増加した。銚子港の5月の水揚量は4月及び前年を上回った(表1)。サイズは体長16〜17cmモード(2歳)で20cm以上(3歳以上)も混じった。体重は50〜60g主体であり、体重80〜90gの割合も増加した(図1、2)。

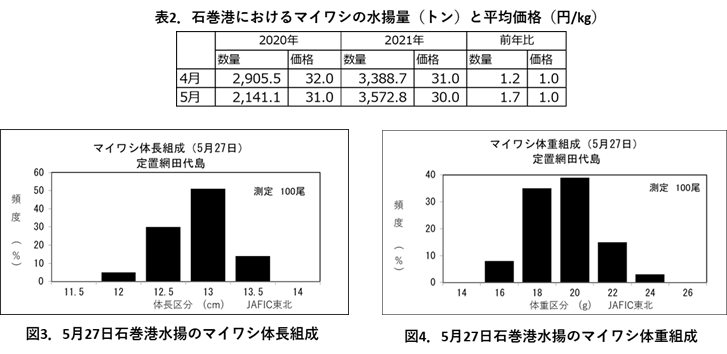

〇石巻港: 5月の水揚量は4月及び前年を上回った(表2)。体長は12.5〜13.5cm(1歳)主体(図3)、体重は18〜22g主体であった(図4)。

2. 日本海側のマイワシについて

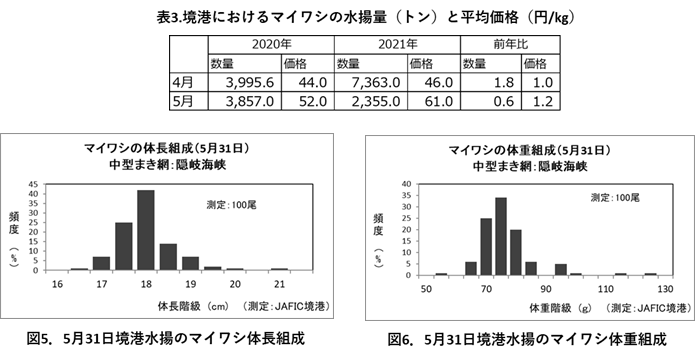

〇境港: 5月の水揚量は4月及び前年を下回った(表3)。体長は17.5〜18.5cm(1歳)主体(図5)、体重は70〜80g主体であった(図6)。体重100g以上のものは鮮魚向けに出荷されているが、大部分は凍結して養殖餌料向けに出荷されている。

3. 太平洋側のさば類について

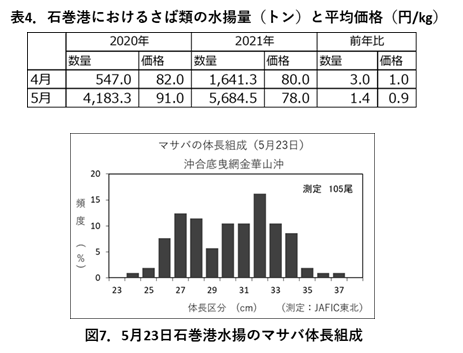

〇石巻港: 5月の水揚量は4月及び前年を上回った(表4)。ほとんどが底曳網による水揚物で定置網による水揚物も混じった。体長(尾叉長)は26〜28cmと31〜33cmにモードがあった(図7)。

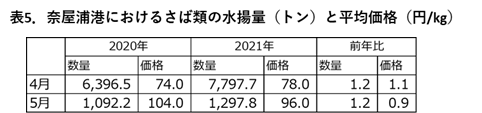

〇奈屋浦港: 5 月の水揚量は4月を下回ったものの、前年を上回った(表5)。価格は4月を上回り、前年を下回った。銘柄は小サイズのみであった。

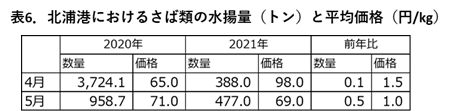

〇北浦港: 5月の水揚量は4月を上回ったものの、前年を下回った(表6)。体長は20〜21cm前後、体重は120〜160g前後が主体であった。前年は体長30cm以上のものが混じったが、今年は混じりが少なかった。

4. 日本海および東シナ海側のマサバについて

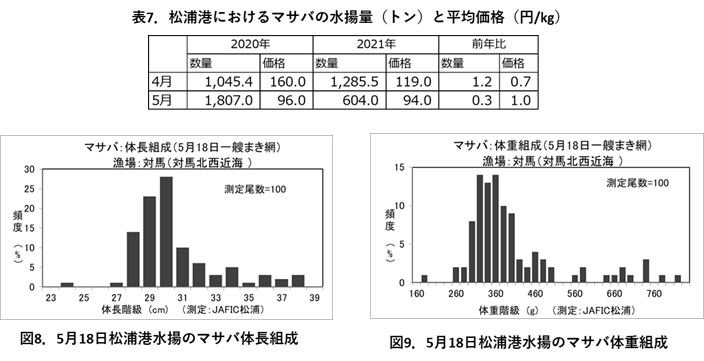

〇松浦港: 5月の水揚量は4月及び前年を下回った(表7)。東シナ海中南部海域と対馬海域主体の操業であった。体長は29〜30cm前後(1歳)、体重は300〜380g前後が主体であった(図8、9)。

5. 日本海および東シナ海側のマアジについて

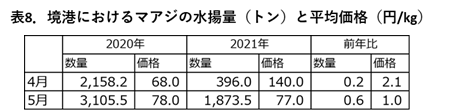

〇境港: 5月の水揚量は4月を上回ったものの、前年を下回った(表8)。漁場は浜田沖〜隠岐海峡周辺で、中小型まき網漁業による水揚げが主体であった。魚体はタネ銘柄(体長(尾叉長)12cm前後)主体で、主に凍結して餌向けに出荷されており、価格が大幅に下がった。

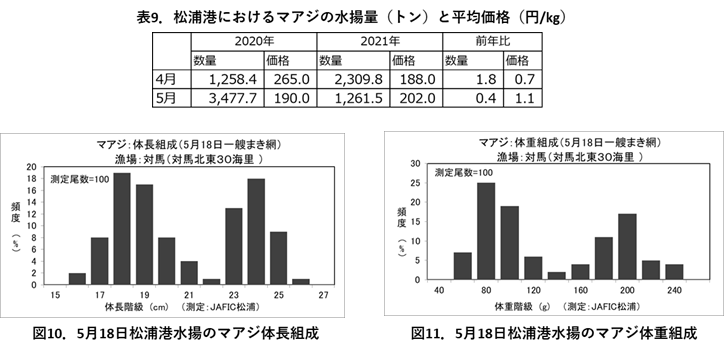

〇松浦港: 遠洋まき網漁業を主体として、5月の水揚量は4月及び、前年を下回った(表9)。漁場は主に東シナ海中南部海域主体の操業であった。体長は23〜25cm(2歳)主体、体重は180〜220g主体であったが(図10、11)。日によって体長17〜20cm(1歳)、体重60〜100gも混じった。

6. まとめ

太平洋側のマイワシは、今期は塩屋崎沖〜犬吠埼沖に漁場が形成され、銚子港を中心に小名浜港や波崎港にも水揚げされた。1日1隻当たりの水揚量は4月よりもまとまった。北部まき網漁業による水揚物は体長16〜17cm前後、体重50〜60g前後の2歳魚が主体であった。日によって体重80〜90g以上の3歳魚以上も水揚げされた。6月以降は3歳魚以上の割合が増加し、マイワシ魚群がさらに北上を進めるため、漁場が北上すると考えられる。道東沖棒受網は5月21日に花咲港で初水揚げがあり、その後6月上旬にかけて釧路港・花咲港・根室港で水揚げがあった。

日本海側のマイワシについては、隠岐海峡周辺で操業が続いた。体長は17.5〜18.5cm(1歳)主体であり、体重は70〜80g主体であった。100g以上は鮮魚向けに出荷されているが、大部分は凍結して養殖餌料向けに出荷されている。

太平洋側のさば類については、北部まき網漁業ではほとんど水揚げがなく、三陸海域の底曳網や定置網による水揚げが中心であった。石巻港の沖合底曳網では体長26〜28cmと31〜33cmにモードがあった。三重県奈屋浦港への中型まき網漁業による5月の水揚量は4月を下回り、小サイズ主体の水揚げであった。宮崎県北浦港の5月の水揚量は4月を上回り、水揚物の体長は29〜30cm前後2歳以上)主体、体重は300〜380g主体であった。

東シナ海では東シナ海中南部海域を中心にマサバが漁獲された。水揚量は4月及び前年を下回った。水揚物の体長は29〜30cm前後(1歳)、体重は300〜380g前後主体であった。

日本海側のマアジは浜田沖を中心に大中型まき網漁船による漁獲があった。水揚量は4月を上回ったものの、前年を下回った。魚体は「タネ」銘柄(尾叉長12cm前後)主体で凍結餌料向けの出荷が主体であり、価格が大幅に下がった。

東シナ海では東シナ海中南部主体に操業が行われ、水揚量は4月及び、前年を下回った。水揚物の体長は23〜25cm前後(2歳)主体で体重は180〜220g主体であった。

山陰まき網では6月以降マサバ・マアジの水揚量は減少傾向にあり、隠岐海峡周辺操業の中型まき網によるマイワシ水揚量が増加している。東シナ海では中南部海域を主体に遠洋まき網漁業によるマアジ主体の水揚げが続いている。