トピックス

2021年1〜3月の主要魚種の水揚量・市況動向

1.主要港の動向

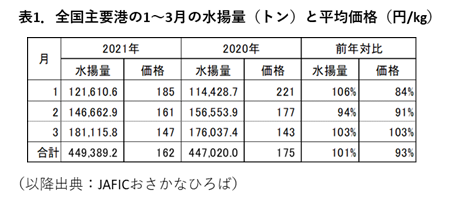

JAFICが調査している全国主要108港における2021年1〜3月の調査対象全魚種の累計水揚量は44万9千トンで、前年同期(44万7千トン)並みであった(表1)。平均価格は162円/kgで、前年同期(175円/kg)の93%であった。1月は185円/kg、2月は161円/kgで前年同月を下回ったものの、3月は147円/kgで前年並みであった。

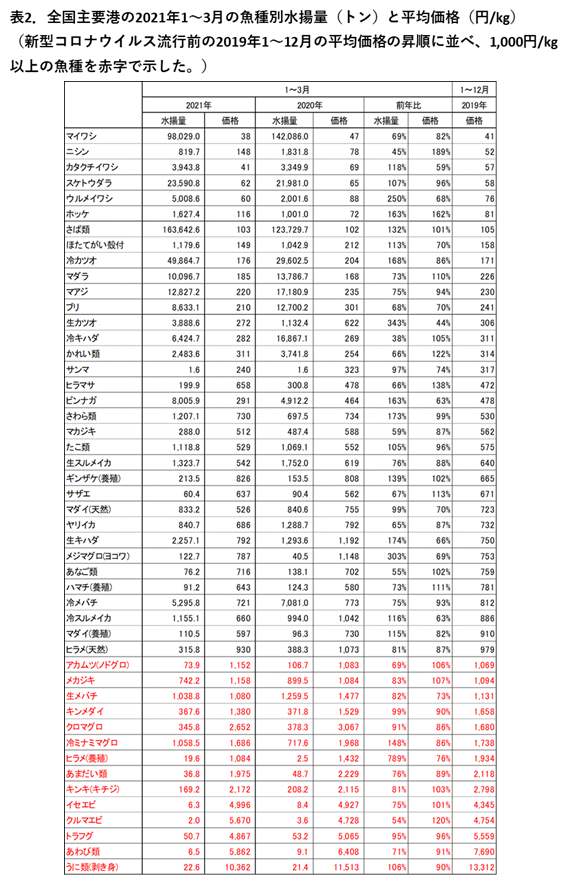

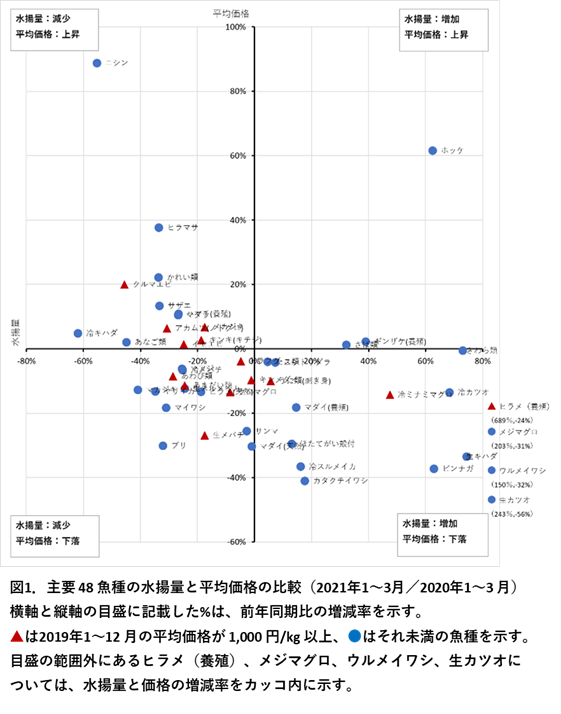

主要48魚種の1〜3月の魚種別の累計水揚量と平均価格を前年同期と比較した(表2、図1)。水揚量はさば類、生鮮カツオ、生鮮キハダなど19魚種が前年同期を上回り、マダイ(天然)、キンメダイなど3魚種が前年同期並み、マイワシ、生鮮スルメイカ、生鮮メバチなど26魚種が前年同期を下回った。平均価格はかれい類、冷凍キハダなど11魚種が前年同期を上回り、スケトウダラ、さば類など9魚種が前年同期並み、マイワシ、生鮮カツオ、クロマグロなど28魚種が前年同期を下回った。このうち水揚量が前年同期を下回ったにもかかわらず、価格を下げた魚種は、ブリ、生鮮メバチ、クロマグロなど12魚種で、うち1,000円/kg以上の高価格魚は4魚種であった。

主要48魚種の1〜3月の魚種別の累計水揚量と平均価格を前年同期と比較した(表2、図1)。水揚量はさば類、生鮮カツオ、生鮮キハダなど19魚種が前年同期を上回り、マダイ(天然)、キンメダイなど3魚種が前年同期並み、マイワシ、生鮮スルメイカ、生鮮メバチなど26魚種が前年同期を下回った。平均価格はかれい類、冷凍キハダなど11魚種が前年同期を上回り、スケトウダラ、さば類など9魚種が前年同期並み、マイワシ、生鮮カツオ、クロマグロなど28魚種が前年同期を下回った。このうち水揚量が前年同期を下回ったにもかかわらず、価格を下げた魚種は、ブリ、生鮮メバチ、クロマグロなど12魚種で、うち1,000円/kg以上の高価格魚は4魚種であった。

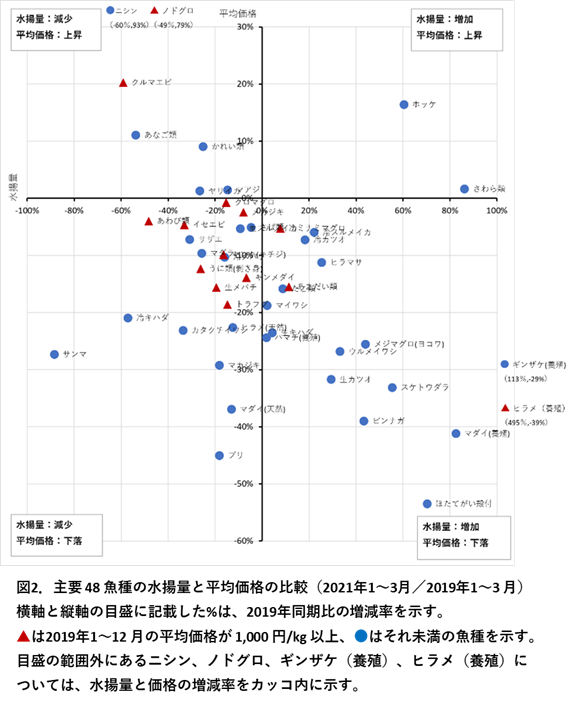

同様に2019年1〜3月とも比較した(図2)。48魚種のうち、平均価格はニシン、かれい類など6魚種が2019年同期を上回り、マアジ、ヤリイカなど6魚種が2019年同期並み、マイワシ、生鮮カツオ、生鮮メバチなど36魚種が2019年同期を下回った。このうち水揚量が2019年同期を下回ったにもかかわらず、価格を下げた魚種は、ブリ、マダイ(天然)、生鮮メバチ、トラフグなど18魚種で、うち1,000円/kg以上の高価格魚は6魚種であった。

同様に2019年1〜3月とも比較した(図2)。48魚種のうち、平均価格はニシン、かれい類など6魚種が2019年同期を上回り、マアジ、ヤリイカなど6魚種が2019年同期並み、マイワシ、生鮮カツオ、生鮮メバチなど36魚種が2019年同期を下回った。このうち水揚量が2019年同期を下回ったにもかかわらず、価格を下げた魚種は、ブリ、マダイ(天然)、生鮮メバチ、トラフグなど18魚種で、うち1,000円/kg以上の高価格魚は6魚種であった。

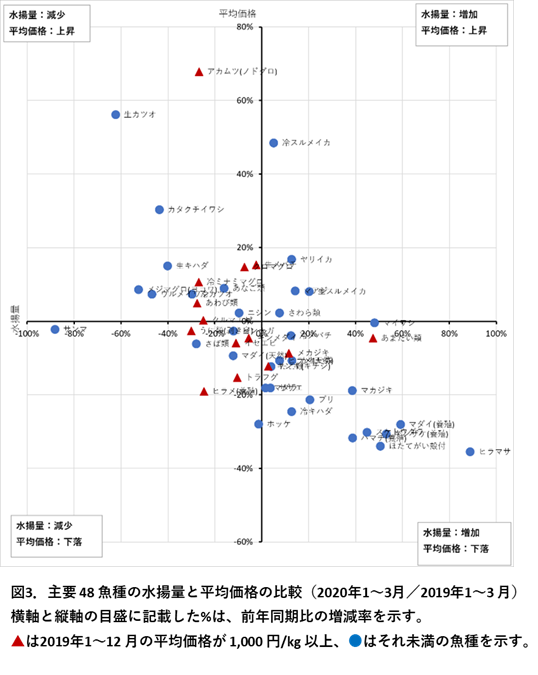

さらに、2020年1〜3月と2019年1〜3月を比較した(図3)。平均価格が2019年同期を下回ったのはさば類、マダラ、かれい類など24魚種であった。このうち水揚量が減少したにもかかわらず、平均価格が2019年同期を下回った魚種は、マダイ(天然)、トラフグなど6魚種で、うち1,000円/kg以上の高価格魚は4魚種であった。

さらに、2020年1〜3月と2019年1〜3月を比較した(図3)。平均価格が2019年同期を下回ったのはさば類、マダラ、かれい類など24魚種であった。このうち水揚量が減少したにもかかわらず、平均価格が2019年同期を下回った魚種は、マダイ(天然)、トラフグなど6魚種で、うち1,000円/kg以上の高価格魚は4魚種であった。

2019年1〜3月を基準とした比較では、2021年1〜3月の方が、2020年1〜3月に比べて高価格魚を中心に価格を下げた魚種が多かった。本年1〜3月は第2回目の緊急事態宣言の発令期間であったこともあり、より外食需要減少の影響が大きかったと言えるだろう。

2019年1〜3月を基準とした比較では、2021年1〜3月の方が、2020年1〜3月に比べて高価格魚を中心に価格を下げた魚種が多かった。本年1〜3月は第2回目の緊急事態宣言の発令期間であったこともあり、より外食需要減少の影響が大きかったと言えるだろう。

産地市場における代表的な魚種の動向は、次のとおりである。

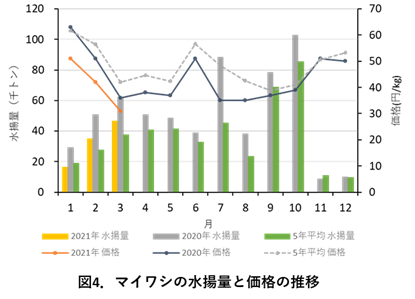

1)マイワシ

水揚量は1〜3月のいずれの月も前年を下回る数量で推移し、累計水揚量は9万8千トンで前年の69%であった。魚体が小さかったこともあり、水揚量が前年よりも低調だったにもかかわらず、価格は1〜3月を通じて前年を下回った(図4)。

貿易統計(財務省)によると、冷凍マイワシの1〜3月の輸出量は1万7千トンで前年の117%、金額は13億2千万円で前年の90%であった。数量ベースでは好調と言えるものの、金額は前年をやや下回り伸びなかった。

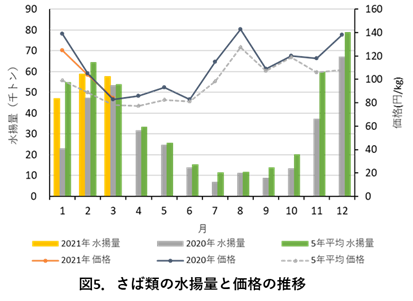

2)さば類

2)さば類

水揚量は1月が前年の2倍の4万7千トンと好調で、2〜3月も前年を上回る数量で推移した。1〜3月の累計水揚量は16万4千トンで前年の132%であった。価格は1月が前年をやや下回ったものの、2〜3月は前年並みで推移した(図5)。

貿易統計(財務省)によると、冷凍さば類の1〜3月の輸出量は5万1千トンで前年の109%、金額は63億7千万円で前年の106%であった。前年よりも水揚量が多かったものの、価格を大きく落とさなかったのは、輸出が好調であったことも影響したと考えられる。

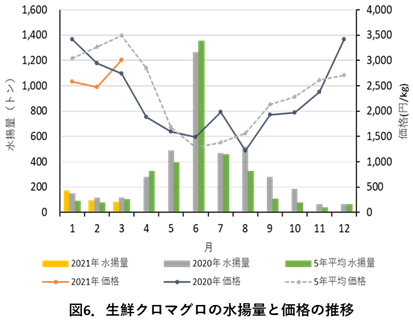

3)生鮮クロマグロ

3)生鮮クロマグロ

水揚量は1月が前年を上回ったものの、2、3月は前年を下回る数量で推移した。価格は1月が2,579円/kg、2月が2,471円/kgで前年を下回った。3月は3,008円/kgで前年を上回ったものの、過去5年平均(3,487円/kg)と比較すると低い水準であった(図6)。コロナ禍で外食需要が落ちていることが影響したとみられる。

2.東京都中央卸売市場(豊洲市場)における動向

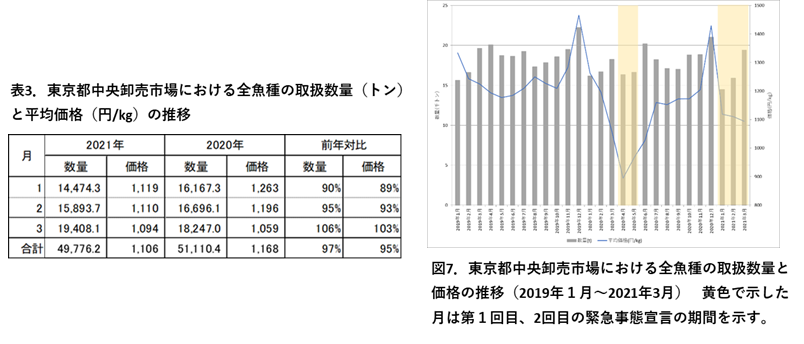

豊洲市場の取扱数量と平均価格を表3、図7に示した。1月の数量は1万4千トン、2月は1万6千トンでともに前年同月をやや下回ったものの、3月は1万9千トンで前年同月をやや上回った。価格は1月が1,119円/kg、2月が1,110円/kgで前年同月を下回ったものの、3月は1,094円/kgで前年並みであった。第1回目の緊急事態宣言が発令された前年4〜5月ほどではないものの、価格は1月以降低い水準で推移した。

豊洲市場における代表的な魚種の動向は、次のとおりである。

1)マアジ

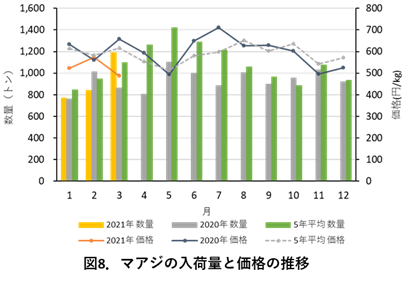

1月の入荷量は772トンで前年同月並み、2月は840トンで前年の83%であった。3月は産地の水揚量が増加したため、1千200トンで前月の142%、前年同月の138%であった(図8)。価格は1月が523円/kgで前年同月の82%、2月は574円/kgで前年並みであった。3月は入荷の増加に伴い、486円/kgで前月の85%、前年同月の74%であった。

2)養殖マダイ

2)養殖マダイ

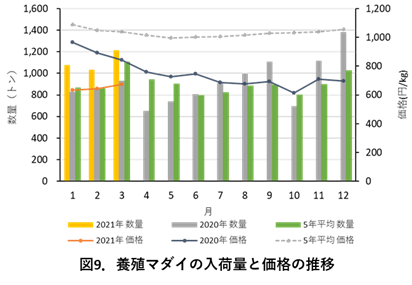

1月の入荷量は1千100トンで前年同月の130%、2月は1千トンで前年の120%、3月は1千200トンで前年の131%と高い水準を維持した(図9)。価格は1月以降600円台で前年同月の70〜80%ほどで推移した。新型コロナウイルス対策として、インターネット通販の送料補助や小売店でのPR販売を支援する水産物販売促進緊急対策事業により、安い価格での販売が続き、需要が増加したことが入荷量の増加につながったとみられる。

3.まとめ

1〜3月は、産地市場では、全般的に安値基調が続き、特に1,000円/kg以上の高価格魚はコロナ禍による外食需要減少の影響を受け、2020年と2019年に比べて価格を下げた魚種が多かった。また、豊洲市場においても、取扱数量、平均価格ともにやや伸び悩んだ。

一方で、スーパーマーケット販売統計調査(全国スーパーマーケット協会)によると、水産物の売上高は、既存店ベースで1月が前年同月比102.9%、2月が102.8%、3月が前年同月比99.4%、2019年比104.5%であった。このことから、緊急事態宣言発令に伴い、水産物の家庭内需要は高い状態が続いたことがわかる。マアジなどの一般鮮魚や養殖マダイなどの養殖魚の入荷量の増加は、こうした一定の家庭内需要に支えられたものと考えられる。

現在も全国的に新型コロナウイルスの新規感染者が多く、第3回目の緊急事態宣言が発令されていることから、引き続き水揚量と市況の動向を注意して見ていく必要があるだろう。