トピックス

令和3年4月のスルメイカ漁況について

1.4月の全国のスルメイカの水揚げ状況

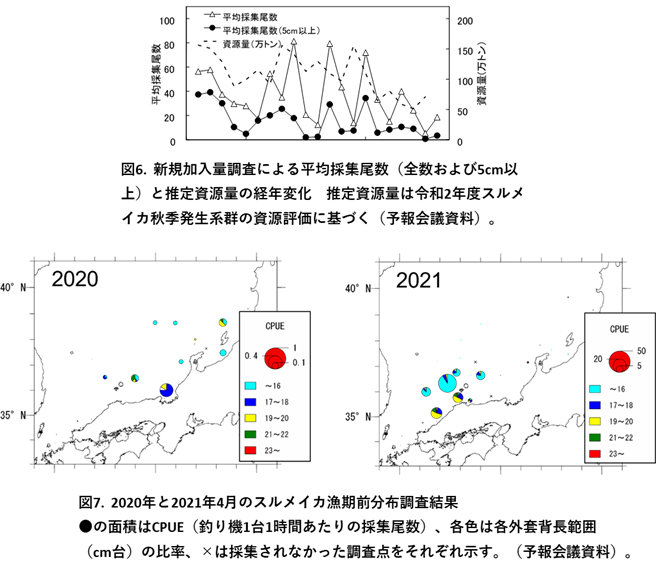

全国主要港における生鮮スルメイカの水揚量(漁業情報サービスセンター調べ)は162トンで前年同月を2割下回り、4月の過去5年(2016〜2020年)の平均265トンを4割下回った。今年の1〜4月の累計水揚量は1,583トンで、過去5年間で最も多かった2016年の3,600トンの半分以下であった(図1、表1)。

地区別の4月の水揚量は、九州が61トンで前年同月の9%減、山陰が50トンで前年同月の52%減、北陸・日本海東北が28トンで前年同月の47%増、東海・四国が19トンで前年同月の58%増、三陸・常磐が3トンで前年同月の並みであった(表2)。

2.日本海のスルメイカの水揚げ状況

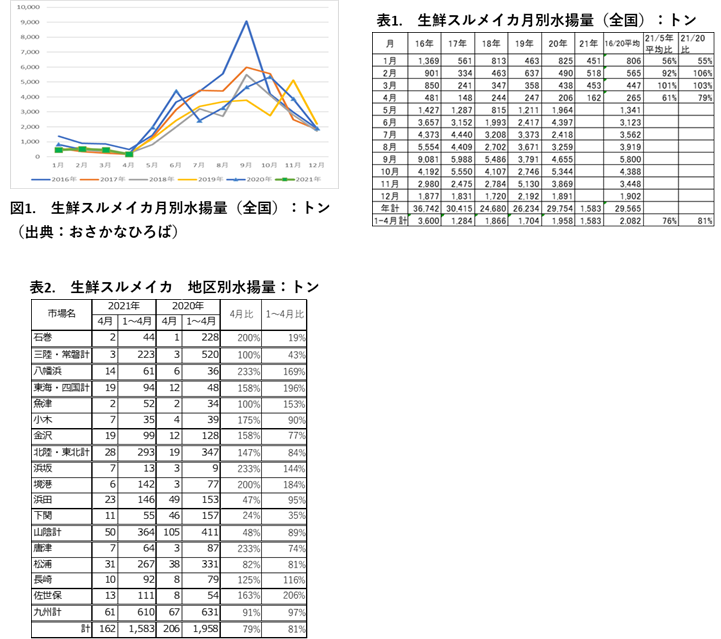

スルメイカ漁は端境期を迎え、小型イカ釣り漁業の主漁場は、スルメイカの産卵場周辺である九州北部(対馬〜壱岐、福岡)〜山陰沖(特牛〜湊〜恵曇〜浜田〜境港〜越前)の海域に形成された(図2)。島根県以西では、引き続きスルメイカ漁は低調だったが、ケンサキイカ(シロイカ)の漁獲が前年4月と1〜4月累計とも2倍とかなり多く、好調であった。

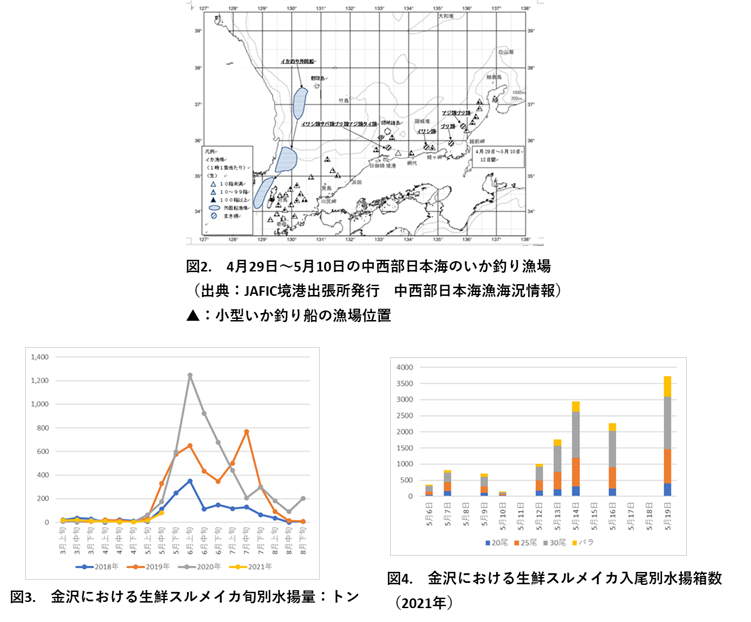

日本海のスルメイカの北上(西からの移動)が例年より遅く、早い年だと能登半島沖には4月下旬には漁場が形成されるが、今期は昨年同様5月6日頃であった。金沢の水揚量は5月12日に入港船35隻が発泡1千箱、14日に70隻・3千箱、19日には84隻3700箱に達したが、昨年の半分の水準に留まった。前年は5月24日に91隻7600箱、25日に90隻1万5千箱を記録した。前年は6月上旬に1200トンのピークがみられた。現在のサイズは、5kg箱で20尾入が1割強、25尾入3割強、30尾入4〜5割、バラ1割で、前年同期は20尾入が5%前後だったため、大型個体の割合が今年は多い(図3、4参照)。

なお、新潟では5月15日に1隻が発泡バラ8箱(止物含む)を初水揚げしたが、それ以降はまだ水揚げがない。2017年は今の時期に新潟で1千7百箱、山形で2千箱の水揚げがあったことを考えると、今年の北上は遅い。

3.好調だった富山湾のスルメイカ定置網漁もほぼ終漁

前年12月以降好調だった富山湾(富山〜石川)のスルメイカ定置網漁は、4月は3月の半分以下の250トンであったが、富山湾内の水揚量だけで、4月の主要港全体の162トンを上回った。なお5月上・中旬の富山湾の水揚量は30トン弱で、ほぼ終漁の模様。[富山県水産情報システム(http://www.fish.pref.toyama.jp/)による]。

4.生鮮のスルメイカの年別水揚量と価格の推移

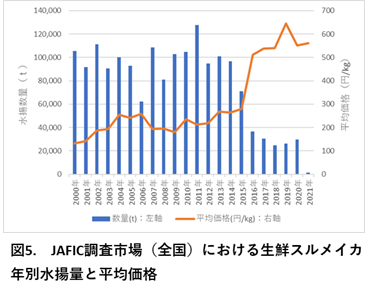

生鮮スルメイカの主要港における水揚量は、2000〜2014年は10万トン前後で推移し、平均価格は200〜280円/kgであった。2015年には7万トンまで減少し、2016〜2020年は2万6千〜3万7千トンとさらに半減した。平均価格は、2016年以降550円/kgとそれまでの2倍近くになり、2019年は644円/kgまで高騰した。2020年は3万トンで前年より水揚量が1割増えたことや、末端が高値に追従できず価格は551円/kgまで15%下げた。2021年1〜4月は平均550円/kgとほぼ横ばいである(図5)。

5.日本海のスルメイカの長期予報について

4月末に水産研究・教育機構が公表した、第1回日本海スルメイカ長期漁況予報によると、5〜7月の来遊量は前年並みで近年平均を上回るとされ、主な漁場は本州北部日本海以北で漁期は近年同様とされた。

1調査点あたりの平均採集尾数は18.5尾で、前年(5.3尾)の351%で、近年平均(23.5尾)の79%であった(図6)。

2021年の漁期前分布調査では、比較的沖合に小型個体、沿岸に大型個体が分布していた。(図7)

このため、中型いか釣り漁船が出漁する6月後半以降の日本海のスルメイカの漁模様は、好転が期待される。