トピックス

令和3年3月のスルメイカ漁況について

1.3月の全国のスルメイカの水揚げ状況

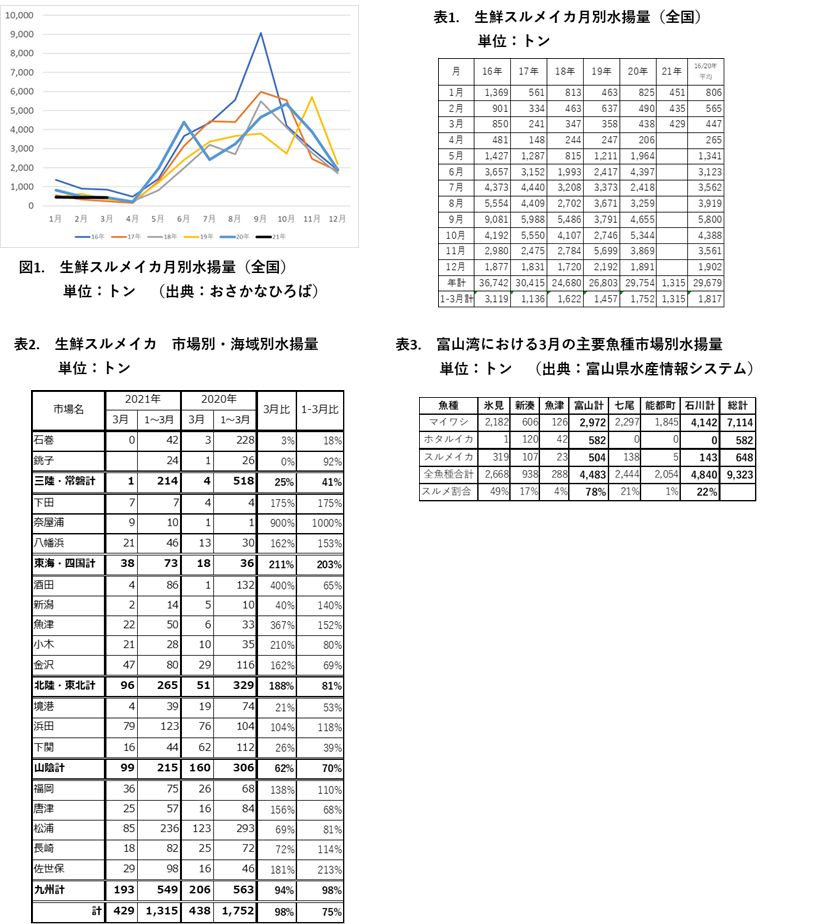

全国の主要港における生鮮スルメイカの水揚数量(漁業情報サービスセンター調べ)は429トンでほぼ前年同月並みで、過去5年(2016〜2020年)の3月平均447トンを5%下回った。今年の1〜3月の累計水揚量は1,315トンで、前年同期1,752トンを25%下回った。1〜3月の累計水揚量で、過去5年間で最も多かったのは2016年の3,119トンで今年はその3分の1に過ぎなかった。また、最も少なかったのは2017年の1,136トンで、今年はこれに次ぐ水揚量であった。

2.3月の地区別のスルメイカの水揚げ状況

地区別の3月の水揚量は九州が193トンで全国の45%を占め、前年同月の6%減、山陰が99トンで、前年同月の4割減であった。一方、北陸・日本海東北が96トンで、前年同月の9割増と好調であった。

スルメイカ漁は3〜4月の端境期を迎え、1年を通じて水揚量が最も少なくなる時期となる。小型イカ釣りの主漁場は、スルメイカの産卵場周辺海域である九州北部(対馬〜壱岐)〜山陰沖の海域に形成された。この海域では、例年の3月はスルメイカの漁獲よりもケンサキイカ(シロイカ)が多く、水揚量はスルメイカ3〜4割に対し、ケンサキイカ6〜7割である。漁獲されたスルメイカは満1歳の寿命に近いものが多く、20〜25尾入サイズ主体に30尾入混じり。3月下旬には、隠岐諸島・西郷で秋季発生群とみられる40尾入・バラサイズの漁獲が少量みられた。

現在、日本海の小型いか釣り漁場の北端は能登半島沿岸で、金沢では3月上・中旬には1日数トンの水揚げがあるが、3月下旬以降は1日数百kg〜1トン程度に減少した。金沢のサイズは、25尾入主体に20尾入・30尾入であり、40尾入やバラはなく、やや大きいものが目立った(秋季発生群ではなく、南下群・滞留群の可能性がある)。また、金沢や三陸・石巻では、底曳網による漁獲がみられた。金沢では数十kg/日、石巻では数百kg/日の漁獲がみられた。他地域では、三重の九鬼や片田等の定置網の漁獲も1トン/日とやや目立ったほか、三重の奈屋浦のまき網漁にも混じった。

3.好調だった富山湾のスルメイカ定置網漁

特に3月に好調だったのは、富山湾(富山〜石川)の定置網によるスルメイカの水揚げである。富山県水産情報システム(http://www.fish.pref.toyama.jp/)のデータによれば、富山湾のスルメイカの漁獲量は、昨年12月は石川県側も含め計107トンであったが、1月には518トンに増加し、2月は551トン、3月は648トンと好漁が持続した。サイズは15〜20尾入主体(1尾250〜330g)であり、日本海の南下群(冬季発生群)が産卵場(山陰〜九州西沖)に達する前に、富山湾に流入したものと思われる。豊洲市場などの消費地市場の入荷も、1月以降、北陸の定置物の取扱量が例年より多く、入荷の主体となった。

なお、富山湾の定置網で3月に水揚量が多かったのはマイワシの7,014トンで、スルメイカ648トン、ホタルイカ582トンの3魚種であった。特に、富山湾西部の氷見や石川の七尾で、富山湾のスルメイカの漁獲の半分を氷見が占めた。氷見では3月下旬には10〜15トン/日の入網がみられたが、4月以降は3〜5トン/日に低下している。

今後、4月末〜5月には能登半島沖で小型いか釣り漁が例年本格化し、6月には日本海で船凍船によるスルメイカ操業も始まり、太平洋・三陸で小型いか釣りや底曳き網によるスルメイカ漁も始まる。今期の漁模様を占う上で情報がまだ少ないが、少しでも好漁を期待したい。