トピックス

2月のスルメイカ漁況経過について

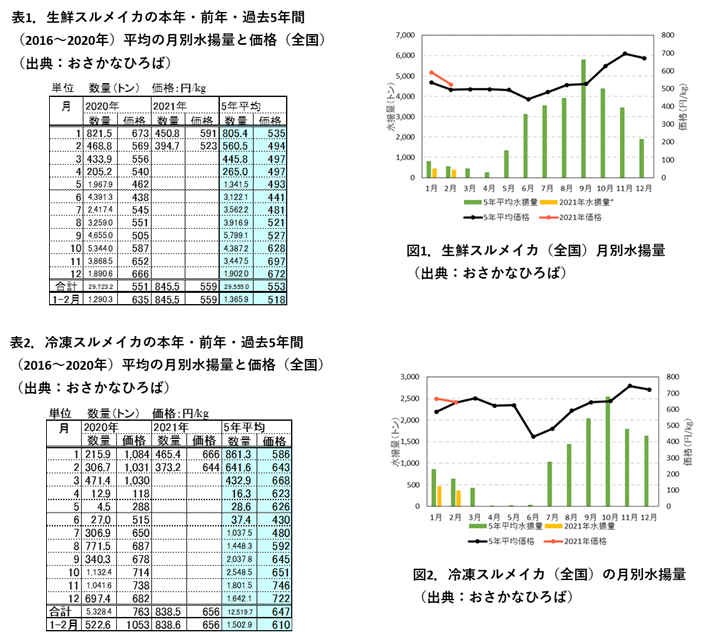

JAFICおさかなひろば(以下、「おさかなひろば」という。)による生鮮スルメイカの2月の水揚量は、例年水揚量が減少する時期であり、また時化が多かったこともあって395トン(3月16日現在の集計、以下同様)に減少し、前年(469トン)および5年平均(561トン)を下回った。2月の平均価格は523円/kgで、前月(591円/kg)より低くなり、前年(569円/kg)をやや下回ったが、5年平均(494円/kg)をやや上回った。1〜2月の累計水揚量は846トンで前年(1,290トン)、5年平均(1,366トン)を下回った(表1、図1)。

冷凍スルメイカの2月の水揚量は373トンで、前月(465トン)より減少し、5年平均(642トン)を下回ったが、前年(307トン)を上回った。1〜2月の累計水揚量は839トンで前年(523トン)を上回ったが、5年平均(1,503トン)を下回った(表2、図2)。

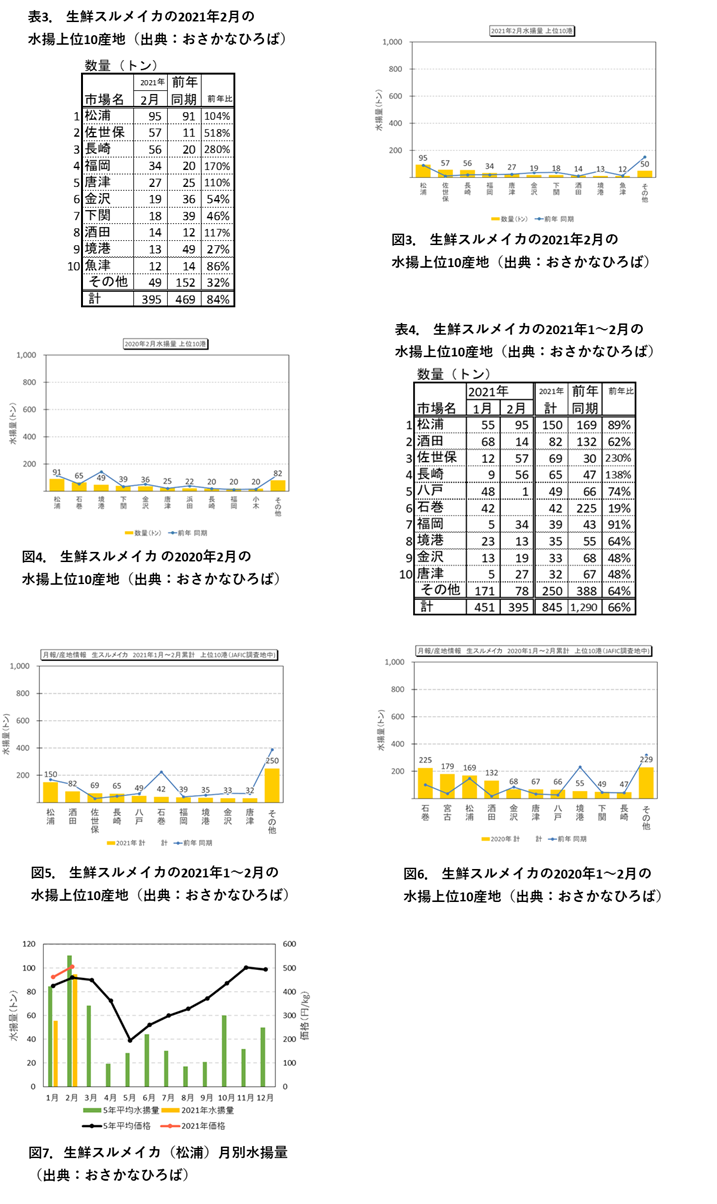

生鮮スルメイカの産地(JAFIC調査地)別の2月の水揚量は、前月2位の松浦が95トンで1位となり、前年(91トン)をやや上回ったが、5年平均(110トン)を下回った。2位は佐世保(57トン)、3位は長崎(56トン)、4位は福岡(34トン)、5位は唐津(27トン)で1〜5位が九州となり、いずれも前月より増加し、前年を上回ったが、6位の金沢(19トン)は前月よりやや増加したものの、前年を下回った。1〜2月の累計水揚量では、松浦が150トンで1位となったが、前年(169トン)を下回った他、2位の酒田も82トンで前年(132トン)を下回った。また、前年1位の石巻は2月以降はTAC割当量終了に伴い42トンで6位となり、前年(225トン)を大きく下回った(表3,4、図3,4,5,6,7)。

生鮮スルメイカの産地(JAFIC調査地)別の2月の水揚量は、前月2位の松浦が95トンで1位となり、前年(91トン)をやや上回ったが、5年平均(110トン)を下回った。2位は佐世保(57トン)、3位は長崎(56トン)、4位は福岡(34トン)、5位は唐津(27トン)で1〜5位が九州となり、いずれも前月より増加し、前年を上回ったが、6位の金沢(19トン)は前月よりやや増加したものの、前年を下回った。1〜2月の累計水揚量では、松浦が150トンで1位となったが、前年(169トン)を下回った他、2位の酒田も82トンで前年(132トン)を下回った。また、前年1位の石巻は2月以降はTAC割当量終了に伴い42トンで6位となり、前年(225トン)を大きく下回った(表3,4、図3,4,5,6,7)。

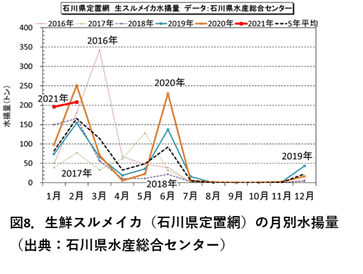

おさかなひろばの集計には含まれないが、石川県水産総合センターからの提供データによると、石川県各地の定置網へのスルメイカの入網が、1月は196トンで1月としては2016年以降で最多となった。2月も上旬は122トンで好調な入網が続いたが、中旬は65トンに減少、下旬は20トンで更に減少し、月計では208トンで前月よりやや増加して5年平均(165トン)を上回ったものの、前年(251トン)を下回った(図8)。

おさかなひろばの集計には含まれないが、石川県水産総合センターからの提供データによると、石川県各地の定置網へのスルメイカの入網が、1月は196トンで1月としては2016年以降で最多となった。2月も上旬は122トンで好調な入網が続いたが、中旬は65トンに減少、下旬は20トンで更に減少し、月計では208トンで前月よりやや増加して5年平均(165トン)を上回ったものの、前年(251トン)を下回った(図8)。

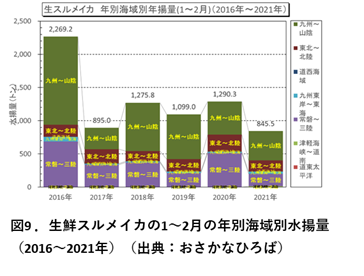

生鮮スルメイカの1〜2月の年別・海域別の水揚量をみると、2021年は各海域で前年より減少し、5年平均を下回ったが、最も水揚量が多かった九州〜山陰海域では、442トンで前年比1割減にとどまり、常磐〜三陸海域の6割強減、東北〜北陸海域の3割強減、全体での3割強減と比較すると減少幅が少なかった(図9)。

生鮮スルメイカの1〜2月の年別・海域別の水揚量をみると、2021年は各海域で前年より減少し、5年平均を下回ったが、最も水揚量が多かった九州〜山陰海域では、442トンで前年比1割減にとどまり、常磐〜三陸海域の6割強減、東北〜北陸海域の3割強減、全体での3割強減と比較すると減少幅が少なかった(図9)。

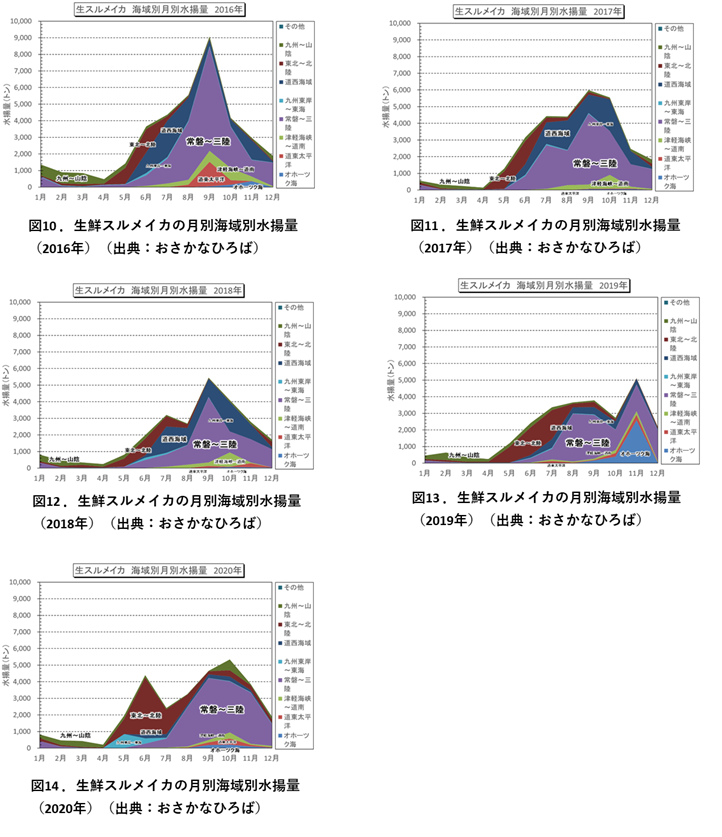

生鮮スルメイカの2016〜2020年の月別・海域別の水揚量をみると、日本海側では例年1〜4月頃は九州〜山陰海域が主体であり、5〜7月頃は東北〜北陸海域に北上、8〜12月頃は道西海域まで北上していたが、近年は武蔵堆周辺や積丹半島周辺、奥尻島周辺等に漁場があまり形成されず、道西海域での減少が著しい。太平洋側では、常磐〜三陸海域で6月頃から水揚量が増加し始め、9月頃にピークに達し、9〜10月頃に道東太平洋海域でも水揚げされるが、近年は道東太平洋海域での減少が道西海域同様、著しい。その一方で、6〜7月頃の東北〜北陸海域での釣り主体の水揚げおよび9〜12月頃の常磐〜三陸海域での底曳網主体の水揚げの増加が目立ってきており、2021年も同海域での増加が期待される(図10,11,12,13,14)。

生鮮スルメイカの2016〜2020年の月別・海域別の水揚量をみると、日本海側では例年1〜4月頃は九州〜山陰海域が主体であり、5〜7月頃は東北〜北陸海域に北上、8〜12月頃は道西海域まで北上していたが、近年は武蔵堆周辺や積丹半島周辺、奥尻島周辺等に漁場があまり形成されず、道西海域での減少が著しい。太平洋側では、常磐〜三陸海域で6月頃から水揚量が増加し始め、9月頃にピークに達し、9〜10月頃に道東太平洋海域でも水揚げされるが、近年は道東太平洋海域での減少が道西海域同様、著しい。その一方で、6〜7月頃の東北〜北陸海域での釣り主体の水揚げおよび9〜12月頃の常磐〜三陸海域での底曳網主体の水揚げの増加が目立ってきており、2021年も同海域での増加が期待される(図10,11,12,13,14)。

生鮮スルメイカの来月の見通しは、日本海側では九州で増加が期待できるが、山陰〜北陸〜東北および太平洋側では増加は期待しにくい。

生鮮スルメイカの来月の見通しは、日本海側では九州で増加が期待できるが、山陰〜北陸〜東北および太平洋側では増加は期待しにくい。

冷凍スルメイカの来月の見通しは、船凍船が2月下旬に操業を切揚げ、人工衛星による夜間可視画像からも船凍スルメイカ釣り漁船と思われる光がみられないことから、水揚量は減少すると思われる。