トピックス

2月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

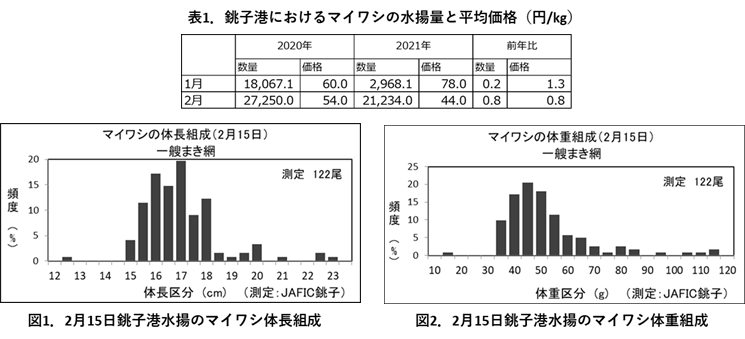

2月は塩屋崎〜犬吠埼沖に漁場が形成された。1月と比較すると水揚量は増加し、1000〜2000トンの日も多かったが、まき網漁業では引き続きいまだにさば類主体に水揚げされた。

〇銚子港: 2月の水揚量は1月を上回ったものの、前年を下回った(表1)。サイズは体長17cmモード(2歳)で20cm以上(3歳)も混じった。体重は40〜50g主体で70g以上も混じったが、1月と比較すると大型魚の混じりは少なかった(図1、2)。

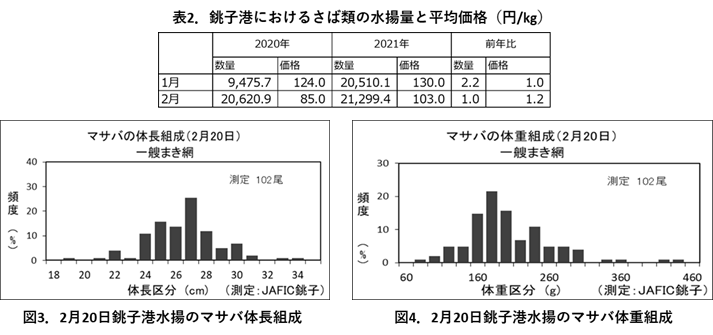

2. 太平洋側のさば類について

〇銚子港: 2月の水揚量は1月を上回るとともに前年を上回った(表2)。漁場は塩屋崎〜犬吠埼沖に形成され、銚子港や石巻港に水揚げする船が多かった。サイズは体長(尾叉長)27cm主体(2歳)であり、体重180g主体であった(図3、4)。1月と比較すると30cm以上、300g以上の混じりが少なくなった。

2月は伊豆諸島海域のたもすくい網漁業や三重県奈屋浦港への中型まき網漁業による水揚量が増えた。これらの海域では体長30cmを超える産卵群が水揚げされている。3月からは宮崎県北浦港でも水揚げが増え始め、体長30cm(3歳以上)を超えるものが水揚げされている。

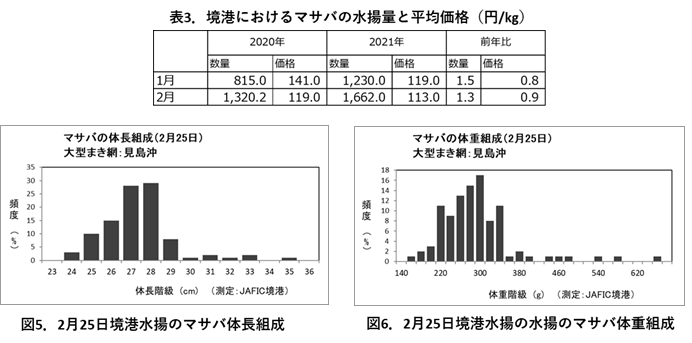

3. 日本海および東シナ海側のマサバについて

〇境港: 2月の水揚量は1月を上回るとともに、前年を上回った。(表3)。価格は113円/kgであり、1月および、前年同月を下回った。前年と比較すると水揚量が多かったためと考えられる。体長(尾叉長)は28cm主体(1歳)、体重は300g前後主体であった(図5、6)。1月と比較すると体長30cm以上、体重400g以上の大型魚(2歳)の割合が減少した。

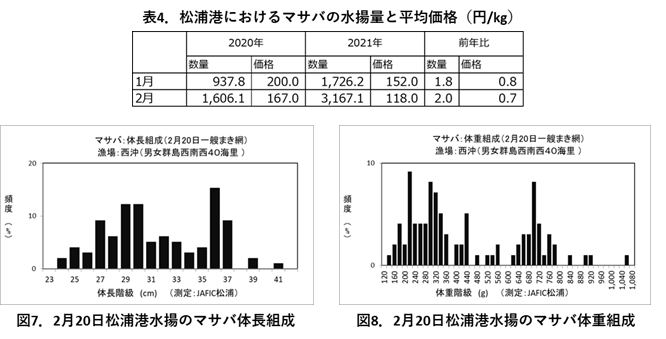

〇松浦港: 2月の水揚量は1月を上回るとともに、前年を上回った(表4)。対馬海域主体の操業で、九州西沖海域でもわずかに操業があった。水揚物の体長は29cm前後(1歳)と36cm前後(2歳)に、体重は200〜300g前後と600〜760g前後にモードがあった(図7、8)。3月も対馬海域を中心に漁獲が続くと考えられる。

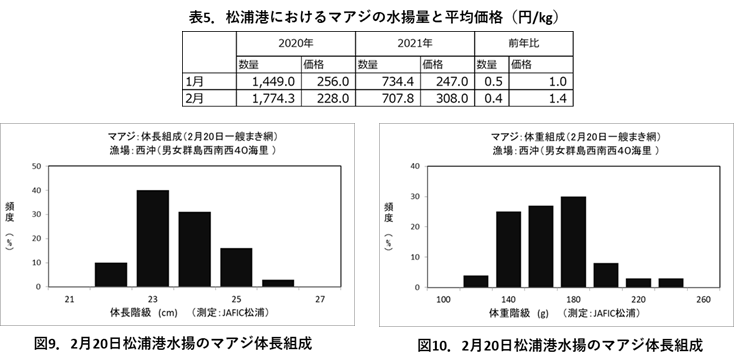

4. 日本海および東シナ海側のマアジについて

〇松浦港: 2月の水揚量は1月を下回るとともに、前年を下回った(表5)。1月の主漁場は九州西沖海域であったが、2月は対馬海域主体の操業で、九州西沖海域からの水揚量はわずかであった。水揚物の体長は23cm前後主体(1歳)で体重180g主体であった(図9、10)。3月も対馬海域中心の操業となり、1歳魚主体に漁獲されると考えられる。

5. まとめ

太平洋側のマイワシは塩屋崎灯台沖〜犬吠埼沖に漁場が形成され、銚子港を中心に東北各港にも水揚げされた。北部まき網漁業による水揚物は体長17cm前後、体重60g前後の2歳魚が主体であった。伊豆諸島海域操業のたもすくい網漁業でもマイワシが混じったことから、産卵群は犬吠埼沖〜伊豆諸島海域に分布していると考えられる。

太平洋側のさば類については、2月は塩屋崎灯台沖〜犬吠埼沖に北部まき網の漁場が形成された。2月の銚子港の水揚物は体長28cm前後主体で体重180g前後の2歳魚と考えられる南下群であり、1月と比較すると30cm以上、300g以上(3歳魚)の混じりが少なくなった。北部まき網漁業では1日2000〜3000トン程度を水揚げし、多い日には7000トンを水揚げした。2月以降、伊豆諸島海域におけるたもすくい網漁業や三重県奈屋浦港への中型まき網漁業による水揚量が増加している。これらの海域の水揚物は30cm以上で鮮魚向けに出荷されていると考えられる。3月から宮崎県北浦港でもさば類の水揚量が増加しているため、前年と同様に西側まで広く産卵場が形成されるものと考えられる。

日本海では、境港へのマサバ水揚量は1月を上回るとともに、前年を上回った。価格は1月及び前年を下回った。漁場は見島沖〜浜田沖に形成された。遠洋まき網漁業による対馬海域操業分のマサバと同様の体長・体重組成(体長28cm前後、体重300g前後(1歳魚))サイズであったことから、対馬海域〜浜田沖に同じ群れによる漁場が形成されていると考えられる。1月と比較すると体長30cm以上、体重400g以上の大型魚(2歳魚以上)の割合は減少した。

東シナ海では対馬海域を中心にマサバが漁獲された。マサバの水揚量は1月を上回るとともに前年を上回った。水揚物の体長は29cm前後と36cm前後に、体重は200〜300g前後と600〜760g前後にモードがあった。今後は体長30cm以上、体重500g以上のものが減少し、対馬海域で体長27〜28cm、体重200〜300gの1歳魚が継続して漁獲されると考えられる。