トピックス

12月のスルメイカ漁況経過について

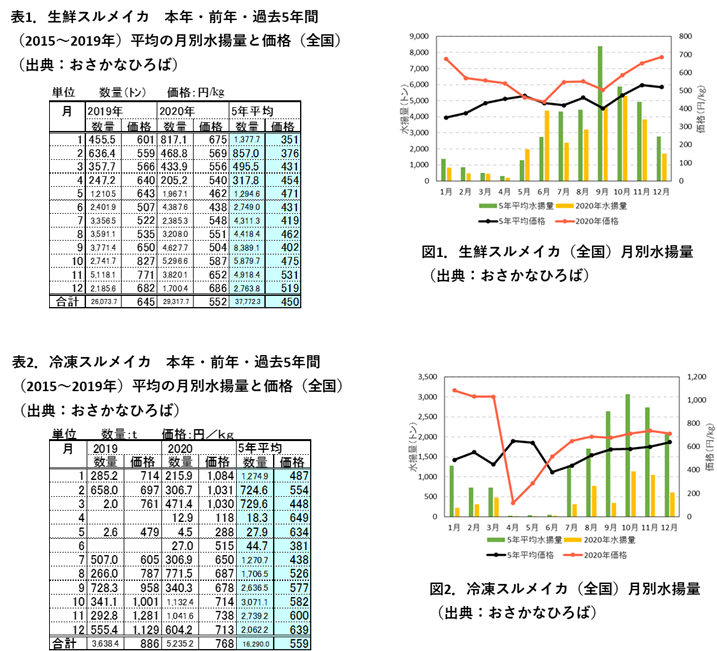

JAFICおさかなひろば(以下、おさかなひろばという)による生鮮スルメイカの12月の水揚量(1,700トン、1月18日現在の集計、以下同様)は11月の3,820トンから減少し、前年(2,186トン)および5年平均(2,764トン)を下回った。12月の平均価格は686円/kgで、前月(652円/kg)よりやや高くなり、前年(682円/kg)並みで5年平均(519円/kg)を上回った。1〜12月の累計水揚量は29,318トンで前年(26,074トン)および2018年(24,519トン)を上回り、2年連続の増加となったが、5年平均(37,772トン)を下回った(表1、図1)。

冷凍スルメイカの12月の水揚量は604トンで、11月(1,042トン)より減少し、5年平均(2,062トン)を下回ったが、前年(555トン)を上回った。1〜12月の累計水揚量は5,235トンで前年(3,638トン)を上回ったが、5年平均(16,290トン)を大きく下回った(表2、図2)。

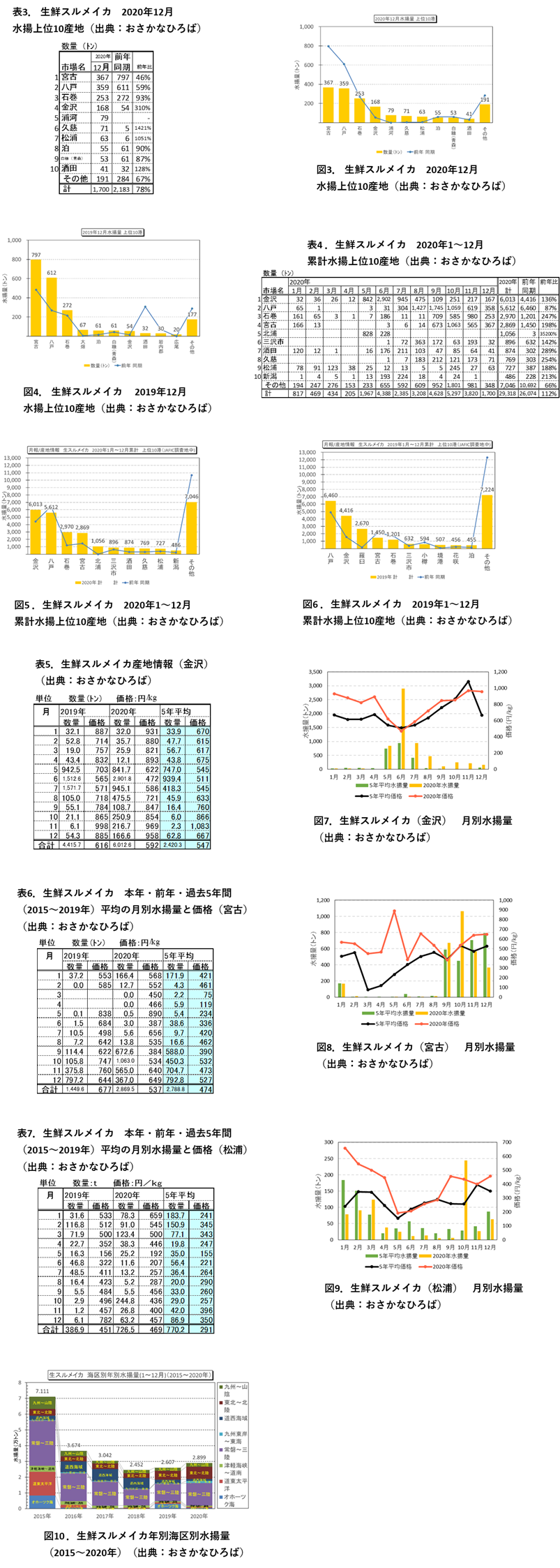

生鮮スルメイカの産地(JAFIC調査地)別の12月の水揚量は、宮古では底曳網主体に釣り、定置網で367トンに減少し、前年(797トン)を下回った他、八戸で359トン、石巻で253トンに減少、前年(611トン、272トン)を下回った。一方、金沢で釣り主体に168トンの水揚げがあり、11月(217トン)より減少したが、前年(54トン)を上回った他、酒田では41トン、松浦では63トンの水揚げがあり、それぞれ前年(6トン、32トン)を上回った(表3〜7、図3,4,7〜9)。

生鮮スルメイカの産地(JAFIC調査地)別の12月の水揚量は、宮古では底曳網主体に釣り、定置網で367トンに減少し、前年(797トン)を下回った他、八戸で359トン、石巻で253トンに減少、前年(611トン、272トン)を下回った。一方、金沢で釣り主体に168トンの水揚げがあり、11月(217トン)より減少したが、前年(54トン)を上回った他、酒田では41トン、松浦では63トンの水揚げがあり、それぞれ前年(6トン、32トン)を上回った(表3〜7、図3,4,7〜9)。

生鮮スルメイカの産地別の1〜12月の累計水揚量は、金沢6,013トン、八戸5,612トン、石巻2,970トン、宮古2,869トン、北浦1,056トン、三沢896トン、酒田874トン、久慈769トン、松浦727トン、新潟486トンで、八戸で前年を下回った他は、各地で前年を上回った(表4、図5)。

生鮮スルメイカの年別、海区別の水揚量をみると、東北日本海〜北陸では、2015年以降では2018年が最も水揚量が少なかったが、2019年は金沢での水揚げが増加したことにより2015年を上回り、2020年は更に増加した。太平洋側では、最も水揚量が多い常磐〜三陸海域で2018年を底に2019年はやや増加、2020年は更に増加し、全国水揚量の5割弱を占めた。北海道周辺では、2015年は道東太平洋での水揚量が最も多く、オホーツク海、津軽海峡〜道南と続き、道西海域が最も水揚量が少なかったが、道東太平洋、オホーツク海では、2016年以降水揚量が急減、2020年は目立った水揚げがみられず、道西海域が北海道では最も水揚量が多い海域となった(図10)。

生鮮スルメイカの今後の見通しは、太平側では、三陸各地で直近の底曳網によるイカ類の水揚げがヤリイカ主体となり、スルメイカは定置網による水揚げが主体となっているため、水揚量の増加は期待できない。日本海では、能登半島沖に引き続き釣り漁場が形成されており、金沢で釣りの水揚げが続くことが予想されるが、人工衛星夜間可視画像の光の量が減少してきており、大幅な水揚量の増加は期待しにくい。しかし、産卵海域に近い松浦では、釣りにより20尾入主体のスルメイカが、近年の冬季としては比較的多く水揚げされており、今後の増加が期待される。

生鮮スルメイカの今後の見通しは、太平側では、三陸各地で直近の底曳網によるイカ類の水揚げがヤリイカ主体となり、スルメイカは定置網による水揚げが主体となっているため、水揚量の増加は期待できない。日本海では、能登半島沖に引き続き釣り漁場が形成されており、金沢で釣りの水揚げが続くことが予想されるが、人工衛星夜間可視画像の光の量が減少してきており、大幅な水揚量の増加は期待しにくい。しかし、産卵海域に近い松浦では、釣りにより20尾入主体のスルメイカが、近年の冬季としては比較的多く水揚げされており、今後の増加が期待される。

冷凍スルメイカの今後の見通しは、人工衛星夜間可視画像から判断すると、12月以降八戸沖および能登半島沖での船凍スルメイカ釣り漁船の操業が減少している他、沖合域の我が国EEZ内や暫定水域内でも目立った操業はなく、水揚量の増加は期待しにくいと思われる。