トピックス

12月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

〇東北海域におけるマイワシ棒受網漁の状況について

岩手県大船渡港では、12月10日から火灯利用棒受網によるマイワシの水揚げが始まり、12月下旬からは1日あたり100〜200トン前後の水揚げとなった。宮城県気仙沼では12月26日から棒受網漁が始まり、南三陸町〜金華山沖を漁場とし、小羽主体で中羽は1割程度混じっていた。岩手県、宮城県における棒受網マイワシ漁の状況から、少しずつマイワシも南下を始めているものと考えられる。

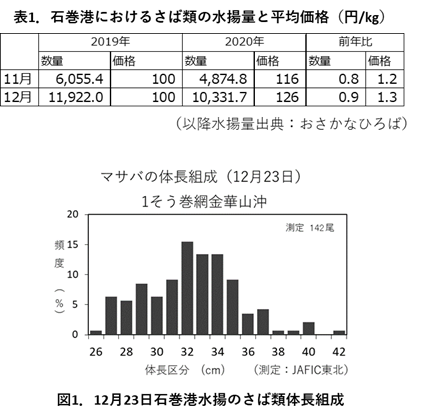

2. 太平洋側のさば類について

〇石巻港: 12月の水揚量は11月を上回ったものの、前年を下回った(表1)。魚群の南下にともない、漁場は12月上旬には八戸沖、中旬は宮古沖〜金華山沖、下旬は金華山沖〜犬吠崎沖に形成された。1日あたりの水揚量は12月上中旬は1000〜2000トン程度で多くても5000トンであり、1網あたり漁獲量も少なかった。東北各港へ水揚げされたさば類の体長(尾叉長)は30cm前後主体であった。

全体的に北部まき網によるさば類水揚量が少ないことから缶詰原料が不足しており、前年よりも比較的高値で取引されている。

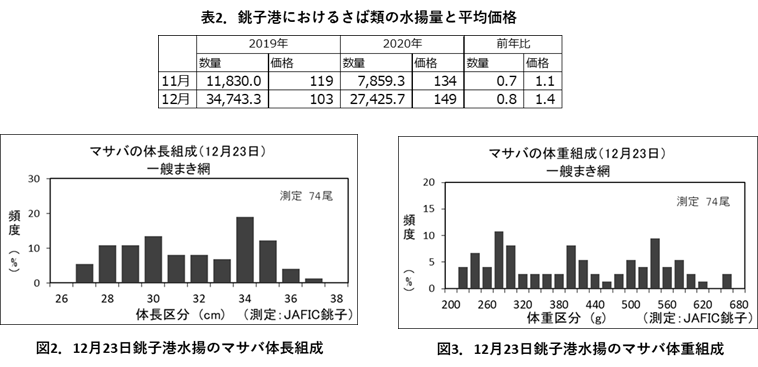

○銚子港: 12月の水揚量は11月を上回ったものの、前年を下回った(表2)。漁場は金華山沖が主体であったが、銚子港に水揚げする船が多かった。銚子港で水揚げされたさば類の体長は34cm前後主体で体重300g前後主体であり、400〜500gも混じった。

3. 日本海および東シナ海側のマサバについて

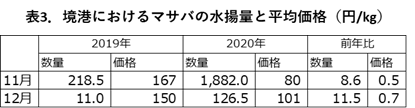

〇境港: 12月の水揚量は11月を下回ったが、前年を上回った。(表3)。価格は101円/kgであり、11月を上回ったものの、前年同月を下回った。コロナ禍により魚類養殖生産が引き続き減少し、餌料の需要が減ったためと推察される。

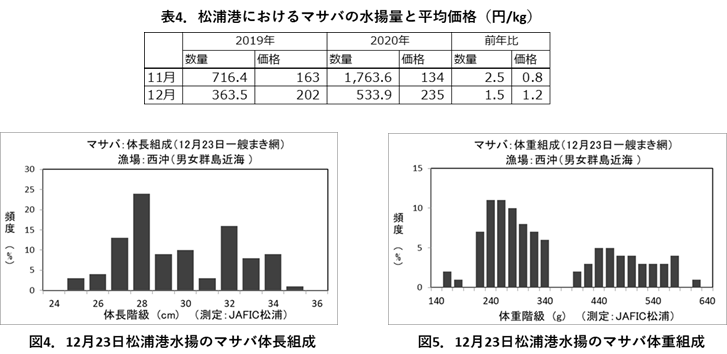

〇松浦港: 12月の水揚量は11月を下回ったが、前年を上回った(表4)。11月に引き続き九州西沖海域主体の操業で、対馬海域での操業もあった。水揚物の体長は27cm前後主体であり、30cm以上も混じった。体重は200〜300g前後主体で400〜500g前後も水揚げされた。0〜1歳魚主体と考えられる(図4、5)。今後は対馬海域を中心に漁獲が続くと考えられる。

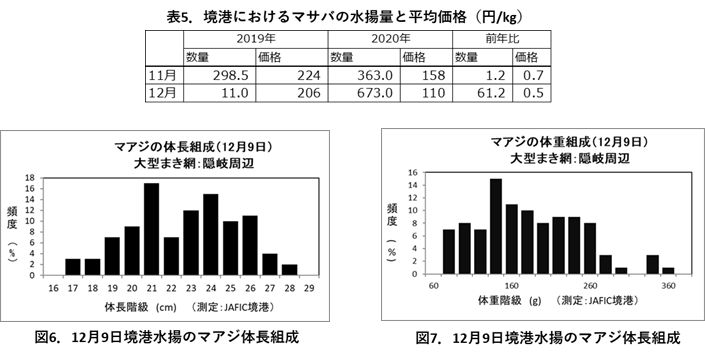

4. 日本海および東シナ海側のマアジについて

〇境港: 12月の水揚量は11月を上回るとともに、前年を上回った。価格は110円/kgであり、11月及び前年同月をともに下回った。マサバ同様にコロナ禍により魚類養殖生産が減少し、餌料の需要が減ったためと推察される。

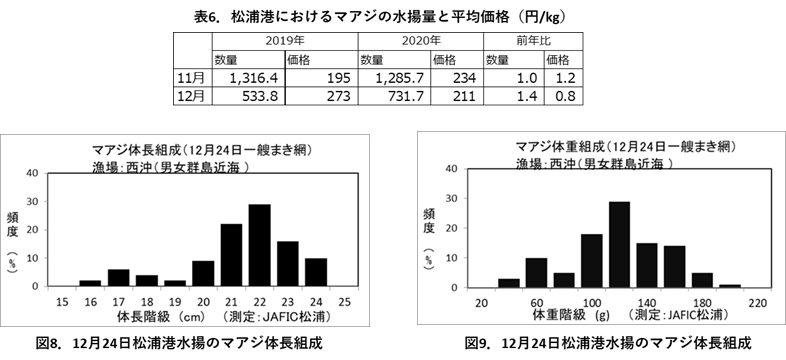

〇松浦港: 12月の水揚量は11月を下回ったものの、前年を上回った(表6)。12月の主漁場は九州西沖海域であり、対馬海域にも漁場が形成された。水揚物の体長(尾叉長)は22cm前後、100〜140g前後主体であり(図8、9)、今後は対馬海域中心の操業となり、1歳魚主体に漁獲されると考えられる。

〇松浦港: 12月の水揚量は11月を下回ったものの、前年を上回った(表6)。12月の主漁場は九州西沖海域であり、対馬海域にも漁場が形成された。水揚物の体長(尾叉長)は22cm前後、100〜140g前後主体であり(図8、9)、今後は対馬海域中心の操業となり、1歳魚主体に漁獲されると考えられる。

5. まとめ

太平洋側のマイワシは、道東海域での操業を終え、12月上旬から三陸海域での棒受網漁が始まり、体長17cm前後主体、体重50g前後主体に漁獲された。

太平洋側のさば類については、12月上旬は八戸沖〜宮古沖、12月中旬は宮古沖〜金華山沖、12月下旬は金華山沖〜犬吠崎沖に形成された。12月の東北各港の水揚物は、体長は32cm前後主体で体重300〜500gの南下群が主体であった。1日あたり1000〜2000トン程度水揚げし、多い日には5000〜1万トン水揚げがあった。1網あたりの水揚量は依然として少なく、魚群のまとまりは悪かった。北部まき網によるさば類の水揚げは1月中旬まで継続し、その後はマイワシ主体の水揚げに切り替わると考えられる。

境港ではマサバ・マアジともに前年を上回る水揚量であった。価格は両魚種とも前年を下回った。コロナ禍により魚類養殖生産が減少し、餌料の需要が減ったために価格が下落したと推察される。

東シナ海では九州西沖海域を中心に対馬海域でもマサバとマアジが漁獲された。マサバの水揚量は11月を下回ったものの、前年を上回った。体長27cm前後(0歳魚)が主体で、体重200〜300g前後主体で400〜500g前後も水揚げされた。今後は対馬海域で0〜1歳魚が漁獲されると考えられる。マアジの水揚量は11月を下回ったものの、前年を上回った。体長22cm前後、体重100〜140g前後(1歳魚)が主体であった。今後、対馬海域主体に1歳魚の漁獲が増加すると考えられる。