トピックス

カツオ、ビンナガ、メバチに関する水産関係者との意見交換会

概要はじめに

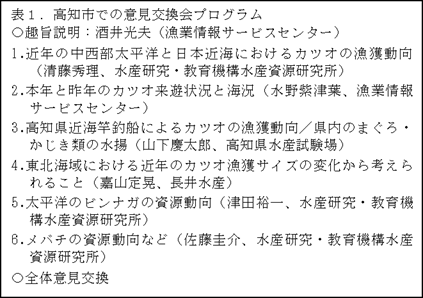

水産関係者との意見交換会「カツオ・ビンナガ・メバチに関する最近の話題」(表1)を高知市(12月1日)で開催しましたので、その概要を紹介します。

1.近年の中西部太平洋と日本近海におけるカツオの漁獲動向

中西部太平洋における2019年のカツオの漁獲量は過去最高の204万トンと推定された。このうち、まき網の漁獲量は過去最高の170万トンであったが、竿釣りは1963年以降で最低の15万トンとなった。中西部太平洋のカツオ資源への漁獲圧は増加しており、産卵親魚量は減少傾向にあり過去最低値付近にある。日本近海の来遊量が減少する中で、本年漁期の終盤まで見られた体重2kg前後の小型個体が来年(2021年)再来遊することが期待される。

2.本年と昨年のカツオ来遊状況と海況

本年のカツオ来遊と操業状況には下記の3つの特徴が見られた。1)例年2〜4月に小笠原諸島の南東沖で操業されるが、本年は春先に九州沖に漁場が形成された。2)昨年8〜11月にかけては体重3kg前後の“中”が主体であったが、本年はサイズの異なる2群、即ち体重2kg以下の“小”と7kg以上の“特大”の漁獲が続いた。3)8月以降に漁場は東北沖に形成されたが、そのほとんどは北緯40度以南にあり、例年のような“中”のカツオの北上と“戻りガツオ”は見られなかった。

3.高知県近海竿釣船によるカツオの漁獲動向/県内のまぐろ・かじき類の水揚

カツオ・ビンナガの漁獲動向:本年の近海竿釣船によるカツオ漁獲量は前年及び平年を大きく下回った。銘柄別では大型と小型が多く、中間サイズが少なかった。前々年の常磐沖、前年の熊野灘沖のような沿岸での漁場形成が少なかった。高知県沿岸で秋季に獲れる1kg未満のカツオ水揚量と、翌年の近海竿釣“小”のカツオ漁獲量との関係から、来年の“小”のカツオ漁獲量が前年及び平年を上回ると期待される。ビンナガ漁獲量は前年及び平年を大きく上回り、2001年以降で2番目の好漁であった。

まぐろ・かじき類の漁獲動向:高知県内に水揚げするまぐろ延縄船の隻数は減少傾向にあり、本年は13隻で過去最低であった。30kg以上のクロマグロ水揚量は2018年以降は増加傾向にあるが、近年のキハダの水揚量は概ね横ばいである。定置網によるかじき類(バショウカジキが6割)の水揚量は近年増加傾向にある。

4.東北海域における近年のカツオ漁獲サイズの変化から考えられること

日本周辺海域で漁獲されるカツオの主群は、これまでは、伊豆諸島から熊野灘にかけて4〜5月に体重約1.8kgとなり、9〜10月に東北海域で体重2〜3.5 kgに成長し、その後、水温低下とともに熱帯海域へ南下した後は再び北上することはないと考えられていた。しかし、体長組成の月別変化や東北海域で行われた標識放流・再捕結果から、体重2〜3.5 kg以上の成魚は熱帯海域へ南下せず、黒潮の南の海域に留まる可能性が示唆された。これにより、本年は、伊豆諸島周辺海域から東北海域へ再び北上して成魚へと成長したカツオが漁獲されたと考えられる。加えて、近年の海水温の上昇によってカツオの分布状況が変化し、日本周辺で新たな生活史をもったカツオが分布し始めていくのではないかと考えられる。

5.太平洋のビンナガの資源動向

本年、北太平洋まぐろ類国際科学小委員会(ISC)において、北太平洋のビンナガ資源評価が3年振りに実施された。それによると、現在(2015〜2017年平均)の漁獲と努力量の投入を続けた場合、産卵親魚量は限界管理基準値(漁獲がなかったと仮定して推定された産卵親魚量の20%)を維持できるものの大きな増加は期待できないことが示された。また、2016〜18年生まれの加入量は中程度であり、現在のところ乱獲状態にはない可能性が示唆された。その一方で、資源評価にはまだ不確実なところが多く、これを改善するため、日本への来遊・分布を解明する標識放流調査(和歌山沖や沖縄久米島沖)が再開されることになった。これに伴い、漁業者の皆さまには、標識魚や生物標本の提供についてご協力をお願いしたい。

6.メバチの資源動向など

2014年における資源評価の結果、中西部太平洋のメバチは乱獲の状態にあると判断された。しかし、2017年の評価では、これまで用いていた体長組成から推定した成長曲線から、耳石による年齢査定に基づく成長曲線に変更された結果、資源評価の結果も楽観的なものとなった。本年(2020年)は3年振りに資源評価が実施され、漁獲の強さは上昇傾向にあるとされ、資源量にも減少傾向が見られたが、現状では乱獲とまでは言えないレベルにあると判断された。しかし、本種の資源評価は使用する成長曲線の推定によって大きく左右され、最新の成長曲線にも不確かさが残っている。このため、楽観的な資源評価となっている可能性が懸念されることから、今後、耳石を用いた成長曲線について更なる検討を行う予定である。

参加者からの意見と回答など(主たる質疑応答)

Q:南方のまき網のカツオ魚体サイズは?

A:体長40〜50cm前後が主体である。

Q:近海でのカツオの漁獲は極小と特大に偏っていたが、なぜ今年はこういうことになったか?

A:北上するカツオが少なかったためと考えている。この原因の1つとして、産卵親魚が減少傾向にあり、南方での発生が少なかったことが考えられる。一方、昨年の東北沖で実施した体長50cm前後の中サイズを主体とした標識放流の結果、日本近海で再捕される傾向が高かった。これより、大型個体が多かった理由として、こうした個体が南下しきらずに翌年再び近海に大型魚として来遊したのではないかと考えている。

Q:海水温24℃の海域より北の冷たい海域には、冷水域にも入れる中型カツオはいなかったのか?

A:昨年と同様に、北の海域へ漁場探索をした船もあったがあまり獲れなかったようだ。

Q:高知県の沿岸船が獲る1kg未満のカツオ小型魚の市場価値はどれくらいか?

A:1kg未満のカツオはせいぜい100円/kgであり、高くても200円/kgである。

Q:高知県内における10月の1kg未満のカツオの水揚量と翌年の近海竿釣の“小”のカツオ漁獲量との関係について伺う。漁業者が望んで獲っていない1kg未満のカツオの漁獲量を基準としているが、そこにいたカツオの資源量を反映しているのだろうか?

A:今後、水揚げの選択性なども考慮しなければならないだろうと考えている。

Q:ビンナガ加入量の経年変化の図で示された縦のエラーバーは加入量のバラツキを表すのか?

A:その通りで、バラツキが大きいことを示している。

Q:ビンナガの年齢別・雌雄別の漁獲強度の図において、雄は高齢になると漁獲係数が減少するに対して、雌は増加している。高齢のビンナガでは年齢に伴う漁獲係数の変化が雌雄によって挙動が異なるのはなぜか?

A:漁獲物の性比に依存するためである。0〜5歳魚までは漁獲物の性比が1:1であり、雌雄で漁獲圧は変わらないが、5〜12歳では性比が雄に偏っており、雄の漁獲圧が高くなる。12歳以降の高齢魚では、特に雌の漁獲情報が少なく、12歳以降の性比が正確に推定できない。従って、モデルでの高齢魚の正確な漁獲係数の推定が難しくしている。

Q:資源評価に用いる成長曲線が変更されたが、これは耳石の年齢査定方法の変更によるものか、それとも年齢査定に用いる耳石標本の選択性の違いに由来するものなのか?

A:2014年までは体長組成に基づいて成長曲線を推定していた。しかし、この方法では1年データを加えるたびに10歳魚の平均体長が変わってしまうなど不安定であった。このため、耳石を用いた成長曲線に変更された。

Q:カツオ資源に関して、“現在の産卵親魚量は漁獲が無いと仮定した場合の約44%程度”とある。これはカツオ資源が加入乱獲状態にあることを示しているのではないか?

A:乱獲かどうかの判定基準に基づいている。中西部太平洋ではカツオの“限界管理基準”として20%としているが、今議論しているのは“目標管理値”の方で、数年前に設定した目標管理値は50%である。現在はそれよりは下がってきているとことから、しっかり管理しようということになっている。右肩上がりの漁獲死亡係数はあくまでモデル上での相対的な割合であり、漁獲係数そのものを意味するわけではないので注意を要する。このため、加入乱獲に相当しているとは一概には言えない。

Q:カツオの産卵親魚量の年変化はモデルによる推定結果が出ているが、加入量の年変化は推定されているか?

A:モデル中のカツオの加入量の設定は尾叉長33cmまでとして計算しており、いわゆる稚魚や小さい個体を意味しているものではない。計算上はかなり大きなサイズも含まれる。加入量の推定にあたってはモデルによる計算結果を検証するデータが乏しく、今後の検討課題となっている。

Q:2009年にはカツオが大不漁だったが、一方でビンナガは豊漁であった。そして、翌年の2010年にはカツオが大豊漁となりビンナガは大不漁となった。このようにカツオの不漁とビンナガの豊漁とが入れ替わることがよく見られた。本年はカツオが大不漁でビンナガが豊漁であったが、このようなカツオとビンナガの漁模様の入れ替わりは来年も起こるのか?

A:近年、日本近海の海況が変わってきていて南方が温暖化している状況がある。このような海洋状況の変化があると、必ずしも過去の事象が繰り返されることにはならない。ただ、量的なことは不確かだが、秋に小さなサイズが出現すれば来年中サイズが戻って来る可能性が見込まれる。

A:2009と2010年に起きた現象と今年起きたことの関係については状況を検討する必要がある。カツオ資源については厳しい状況が続くと見ている。主な原因としては、北上カツオが少なかったと見ているが、これから更なる科学的な証明が必要である。

Q:近年、日本近海でまき網のビンナガ操業が増えているが、ビンナガの資源評価においてそれらは考慮されているのか?

A:ビンナガの資源状態は悪くなく、漁獲量も少しずつ増加しているのでそれほど心配はしていない。課題としては、どれだけ近海の漁場にとどまって漁場形成するかということであろう。また、まき網の漁獲量については、一本釣り船と同じような場所で同じようなサイズを獲っていると仮定した上で資源評価に反映されている。

Q:メバチの資源評価に関して不確実性が増している要因として区域分けの問題があった。それについてどう変更されて、どう対処したか?

A:メバチ資源評価の海域の区分けは2014には北緯20度での区分けにされていたものが、2017年には北緯10度に変更された。これはまき網の漁場が北緯10度まで広がっていることと、標識放流の結果から熱帯域のマグロがあまり移動しないという結果を反映させたことによる。結果的に2017年には楽観的な評価となったが、更なる対応として、体長グループによる区分けや、CPUEの変動が似たような海域をまとめるなどの提案に取り組んでいる。

Q:昨年、日昇丸で秋に放流したカツオの再捕状況、再捕場所や再捕率は?

A:今年は、日本近海で再捕され、放流時に体長40〜50cm台だったものが大型の60cm台として再捕されている。水温が暖かかったことから南下せずに再北上して東北海域に入ったものと見ている。約1,300尾を放流して再捕率は約4.6%で、毎年5%前後の範囲にある。ただし、熱帯域から放流しているカツオは再捕率が悪く、その原因を考えている。もう少しデータが必要である。

Q:カツオもビンナガも含めて、中国の漁獲動向は?

A:中国はビンナガの資源評価会議には参加しておらず、具体的なデータの提出もない。米国も、中国船の漁獲量が不透明で信憑性がないことを懸念している。中国の漁獲量を想定してビンナガ資源を試算しているが、これまでのところはビンナガ資源が悪くなるという影響は見られていない。しかし、もし悪くなるような結果が導き出されるとすれば、かなりの未報告が存在することを意味する。

Q:カツオも同様であるが、一本釣りでやっている頃はビンナガ漁獲量が40万トン程度であった。しかし、今は200万トンに増えている。ビンナガの場合、このままでは一本釣りやはえ縄が無くなってしまうと危惧する。ぜひとも研究者の方へのお願いとして、これ以上まき網が獲らないような方向性への対応をしていただきたい。

A:行政的な漁業管理へのご要望であると受け止めた。研究サイドとしては、正確な科学的情報に基づいて資源評価を行い、行政を含めた関係者に資源状態を提示するという立場で仕事を進めていることをご理解頂ければと思う。