トピックス

11月のスルメイカ漁況経過について

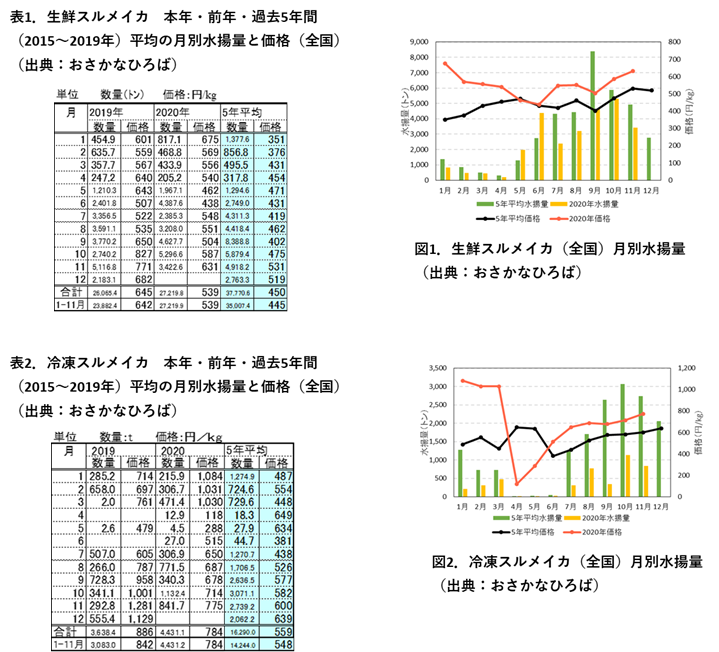

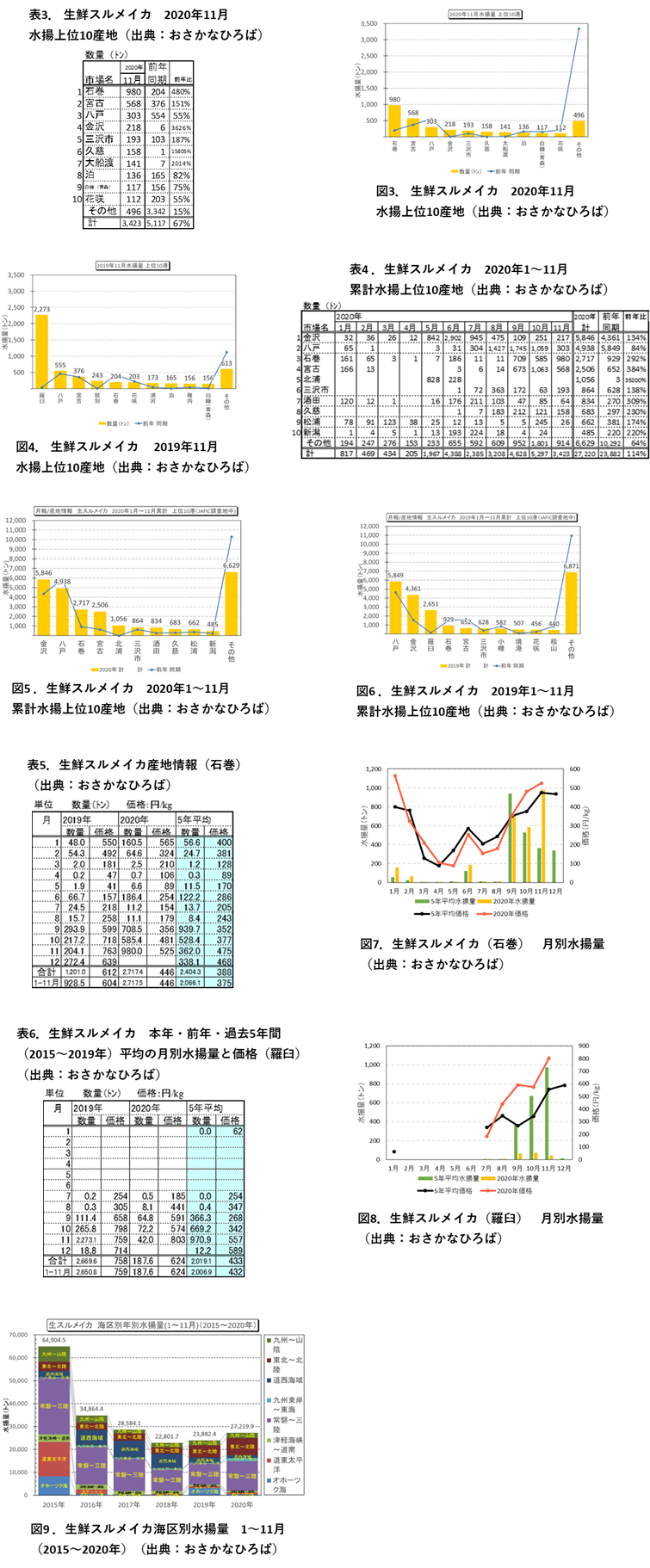

JAFICおさかなひろば(以下、おさかなひろばという)による生鮮スルメイカの11月の水揚量(12月8日現在の集計、以下同様)は3,423トンで前月(5,297トン)より減少し、前年(5,117トン)、5年平均(2015〜2019年)(4,099トン)を下回った。11月の平均価格は631円/kgで、前月(587円/kg)より高くなり、5年平均(531円/kg)を上回ったが、前年(771円/kg)を下回った。1〜11月の累計水揚量は27,220トンで前年(23,882トン)を上回った他、前年の年計(26,065トン)を11月現在で上回ったが、5年平均(29,173トン)を下回った(表1・図1)。

冷凍スルメイカの11月の水揚量は842トンで前月(1,132トン)より減少した。前年(293トン)を上回ったが、5年平均(2,283トン)を下回った。1〜11月の累計水揚量は4,431トンで前年(3,083トン)を上回った他、前年の年計(3,638トン)を11月現在で上回ったが、5年平均(11,867トン)を大きく下回った(表2・図2)。

生鮮スルメイカの産地(JAFIC調査地)別の11月の水揚量は、石巻では底曳網主体に980トンに増加し、前年(204トン)を大きく上回った。宮古では底曳網主体に釣りと定置網で568トンに大きく減少したが、前年(376トン)を上回った。八戸では底曳網主体に釣り他で303トンに減少し、前年(554トン)を下回った。金沢では釣り主体に217トンで前月よりやや減少したが、前年(6トン)を大きく上回った。他の主要産地の11月の水揚量は、三沢193トン、久慈158トン、大船渡141トン、泊136トン、白糠(青森)117トン、花咲112トン他で、引き続き三陸での底曳網の水揚げが目立った(表3〜5、図3・4・7)。

生鮮スルメイカの産地(JAFIC調査地)別の11月の水揚量は、石巻では底曳網主体に980トンに増加し、前年(204トン)を大きく上回った。宮古では底曳網主体に釣りと定置網で568トンに大きく減少したが、前年(376トン)を上回った。八戸では底曳網主体に釣り他で303トンに減少し、前年(554トン)を下回った。金沢では釣り主体に217トンで前月よりやや減少したが、前年(6トン)を大きく上回った。他の主要産地の11月の水揚量は、三沢193トン、久慈158トン、大船渡141トン、泊136トン、白糠(青森)117トン、花咲112トン他で、引き続き三陸での底曳網の水揚げが目立った(表3〜5、図3・4・7)。

生鮮スルメイカの産地別の1〜11月の累計水揚量は、金沢5846トン、八戸4,938トン、石巻2,717トン、宮古2,506トン、北浦1,056トン、三沢864トン、酒田834トン、久慈683トン、松浦662トン、新潟485トン他で、八戸で前年を下回った他は、各地で前年を上回った(表4・図5)。

生鮮スルメイカの1〜11月の累計水揚量を海区別、年別にみると、2015年に水揚量が多かった常磐〜三陸、道東太平洋、オホーツク海、九州〜山陰では、いずれの海域も2016年以降水揚量の減少が続いたが、2018年を底に2019年以降は増加傾向がみられた。また、東北(日本海側)〜北陸では2018年を底に2019年は増加、2015年を3割上回り、2020年は9割上回った(図9)。

生鮮スルメイカの今後の見通しは、三陸各地で底曳網の水揚げが続くが、産地によって11月または12月以降、水揚量の減少傾向がみられており、水揚量の増加は期待しにくい。日本海では、能登半島沖に漁場が引き続き形成されているので、金沢の釣りの水揚げが続く他、松浦では12月に入って釣りの水揚げが増加してきており、今後の増加が期待される。

人工衛星夜間可視画像によると、沖合域では10月は我が国EEZ内の大和堆北沖に最も光が集中し、暫定水域内では大和堆周辺に光が多数みられた。11月は、船凍スルメイカ釣り漁船が大和堆周辺から能登半島沖および三陸沖での操業に切り替えたことから、EEZ内沖合の光は急減してほとんどみられなくなった。暫定水域内では大和堆周辺の光が増加、新隠岐堆や隠岐北方でも光が増加したが、日本の船凍漁船の操業はほとんどなかったため、多くが外国漁船の光と思われる。

人工衛星夜間可視画像によると、沖合域では10月は我が国EEZ内の大和堆北沖に最も光が集中し、暫定水域内では大和堆周辺に光が多数みられた。11月は、船凍スルメイカ釣り漁船が大和堆周辺から能登半島沖および三陸沖での操業に切り替えたことから、EEZ内沖合の光は急減してほとんどみられなくなった。暫定水域内では大和堆周辺の光が増加、新隠岐堆や隠岐北方でも光が増加したが、日本の船凍漁船の操業はほとんどなかったため、多くが外国漁船の光と思われる。

冷凍スルメイカの今後の見通しは、船凍スルメイカ釣り漁船が大和堆周辺から能登半島沖、三陸沖での操業に切り替えたことから、水揚量の増加は期待しにくいと思われる。