トピックス

11月におけるサンマの漁況経過

1. 2020年11月の漁況の経過

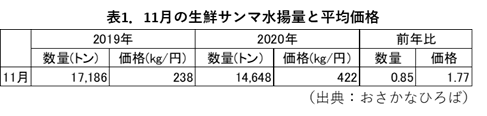

11月のサンマ棒受網漁業における生鮮サンマ水揚量は14,648トンであった(表1)。10月と比べると水揚量は増加したものの、前年の85%であった。平均価格は422円/kgで、前年の約1.8倍となった。

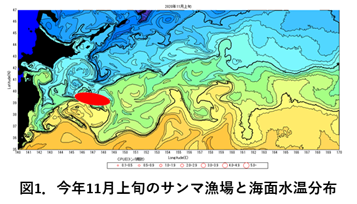

11月上旬の主漁場は、釜石東200〜320海里〜女川東300海里(漁場水温12〜17℃)であった(図1)。1日1隻あたり最高漁獲量は88トンと10月下旬よりも増加した。

11月上旬の主漁場は、釜石東200〜320海里〜女川東300海里(漁場水温12〜17℃)であった(図1)。1日1隻あたり最高漁獲量は88トンと10月下旬よりも増加した。

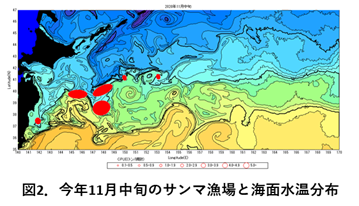

11月中旬の主漁場は、花咲南南東210〜230海里(漁場水温11〜16℃)、気仙沼東〜金華山東沖の240〜300海里(漁場水温12〜19℃)、久慈東180〜200海里(漁場水温12〜15℃)であった。また花咲東南東390海里(漁場水温16℃)、花咲南東240海里(漁場水温15〜16℃)、宮古東120〜140海里(漁場水温12〜15℃)、金華山南南東40海里(漁場水温16℃)でも一時的に漁場となった(図2)。1日1隻あたり最高漁獲量は、花咲南南東210〜230海里で95トン、気仙沼東〜金華山東沖の240〜300海里で48トン、久慈東180〜200海里で最高51トンであった。

11月中旬の主漁場は、花咲南南東210〜230海里(漁場水温11〜16℃)、気仙沼東〜金華山東沖の240〜300海里(漁場水温12〜19℃)、久慈東180〜200海里(漁場水温12〜15℃)であった。また花咲東南東390海里(漁場水温16℃)、花咲南東240海里(漁場水温15〜16℃)、宮古東120〜140海里(漁場水温12〜15℃)、金華山南南東40海里(漁場水温16℃)でも一時的に漁場となった(図2)。1日1隻あたり最高漁獲量は、花咲南南東210〜230海里で95トン、気仙沼東〜金華山東沖の240〜300海里で48トン、久慈東180〜200海里で最高51トンであった。

沿岸の金華山南南東40海里では、12日夜に小型船6隻が操業したものの、漁獲量は0.5〜1.5トンと極めて少なかった。

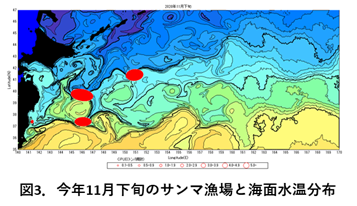

11月下旬の主漁場は、花咲東南東240〜280海里(漁場水温13〜15℃台)、宮古東140〜220海里(漁場水温10〜16℃)、金華山東南東200〜240海里(漁場水温12〜17℃)であった(図3)。また那珂湊東20海里(漁場水温18℃)にも漁場が形成された。1日1隻あたり最高漁獲量は、花咲東南東240〜280海里で50トン、宮古東140〜220海里で90トン、金華山東南東200〜240海里で10トン、那珂湊東20海里で3トンであった。

11月下旬の主漁場は、花咲東南東240〜280海里(漁場水温13〜15℃台)、宮古東140〜220海里(漁場水温10〜16℃)、金華山東南東200〜240海里(漁場水温12〜17℃)であった(図3)。また那珂湊東20海里(漁場水温18℃)にも漁場が形成された。1日1隻あたり最高漁獲量は、花咲東南東240〜280海里で50トン、宮古東140〜220海里で90トン、金華山東南東200〜240海里で10トン、那珂湊東20海里で3トンであった。

2. 2020年11月の漁獲物

11月上旬の魚体は体長26〜30cmモード、体重70〜130g台が主体であった。11月中旬の漁獲物は体長26〜30cmモード、体重70〜110g台が主体であった。11月下旬漁獲物は体長25〜27cmモード、体重70〜90g台が主体であった。

11月上旬から体長27〜28cmモード、体重70〜90gモードが徐々に混ざるようになり、体重110gを超える個体は徐々に少なくなった。11月26日の漁獲物は、体長27〜28cmモード、体重70〜90gモードであった(図4)。前年は体長25〜27cmモードと30cmモード、体重70〜90gモードであった(図5)。11月下旬で比較すると、今年の方が体長29cm以上の割合が少なかった。

3. 現状分析

11月下旬になっても漁獲量の船間差が大きく、引き続き群は薄いものの、1日1隻あたり最高90トン漁獲できる船があった。このことから、少ないながらも沖合からの魚群の補給が続いていたと考えられる。

宮古東140〜200海里付近において漁場が持続したが、三陸沿岸の漁場形成は散発的であり、漁獲量も極めて少なかった。これらのことから沖合から来遊した魚群が、東経144〜145°付近を北上する暖水に阻まれ、三陸沿岸まで来遊できた群は極めて少なかったと考えられる。また東経147〜148°付近を親潮が南下したため、ここを通って南下した魚群が多く、金華山東南東200〜240海里の漁場が持続したと考えられる。

漁獲物は、体長29cm以上の割合が徐々に下がり、主体は体長27〜28cmモード、体重70〜90gモードであった。缶詰原料として利用できるサイズであり、また漁獲量が少ないことから、価格はあまり下がらずに推移した。

12月に入り、12月2日には1日500トンを超える水揚げがあったものの、漁獲量は徐々に減少し、多くの船が12月14日の水揚げをもって今期の操業を終えた。残った船もその後時化で操業できず、全船今期の操業を終えた。

漁期を通じた水揚量は3万トン前後にとどまり過去最低であったが、平均価格は前年を上回った。