トピックス

11月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

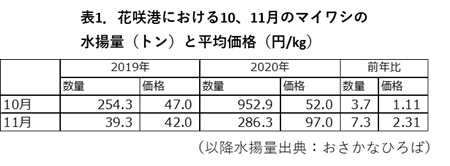

〇根室市花咲港: さけます代替棒受網漁業は10月中旬で終漁したが、たもすくい網漁は11月も続き28日で終漁した。11月の水揚量は10月を下回り、前年を大きく上回った(表1)。漁場は落石から花咲沖で道東の東側に形成され、花咲、厚岸、浜中、釧路の各港に水揚げされた。魚体は体重100〜120gの大型魚が10〜20%を占めた。価格は10月が前年比1.1倍、11月には2.3倍となった。大型魚の割合が増加したこと、サンマの水揚げが少なかったことにより、価格が高騰したと考えられる。

2. 太平洋側のさば類について

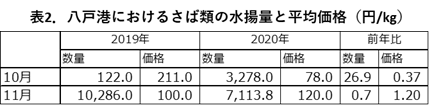

〇八戸港: 11月の水揚量は10月を上回り、前年を下回った(表2)。11月上中旬は八戸沖を中心に漁場が形成され、体長(尾叉長)は27cm前後主体で痩せたものが多く、南下群は見られなかった。11月下旬には漁場が八戸沖から金華山沖と小名浜沖に漁場が形成された。11月下旬に東北各港に水揚げされたものは体長28〜30cm(2歳魚)主体で30cm以上(3歳魚、体重300〜500g)が3〜4割程度を占め、太り具合と脂の乗りが良好なものが水揚げされるようになった(図1)。

11月下旬には漁場の中心が金華山沖に移動したこともあり、11月の八戸港における水揚量は前年のように伸びなかった。

〇石巻港: 11月の水揚量は10月を上回り、前年を下回った(表3)。11月下旬から金華山沖を中心に漁場が形成されたため、石巻港の水揚量が増加した。マサバが大半でゴマサバの混じりは少なくなった。

3. 日本海および東シナ海側のマサバについて

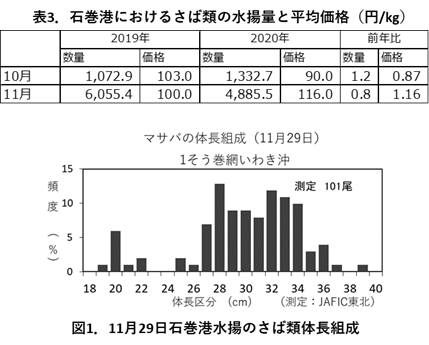

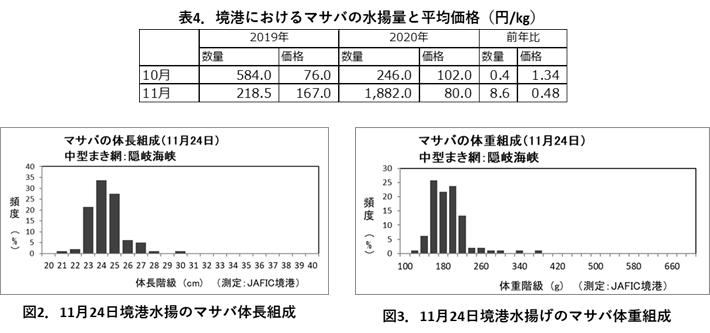

〇境港: 11月の水揚量は10月を上回るとともに、前年を上回った(表4)。価格は80円/kgであり、10月及び、前年を大きく下回った。コロナ禍により養殖生産が減少し、餌料の需要が減ったためと推測される。境港で水揚げされたマサバは体長24cm、体重160〜200g主体であった(図2、3)。

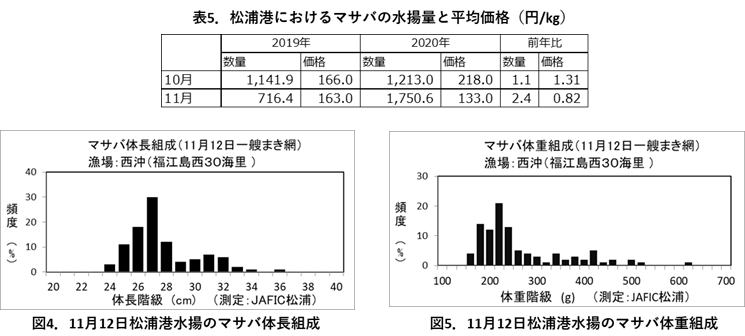

〇松浦港: 11月の水揚量は10月を上回り、前年を下回った(表5)。10月に引き続き九州西沖海域主体の操業で、11月下旬は対馬海域での操業もあった。水揚物の体長は27cm前後主体であり、30cm以上のサイズも混じった。体重は200g前後主体で300〜400g、0歳魚主体と考えられる(図4、5)。対馬海域では体長33cm前後(1歳魚)、体重460〜500g前後が主体であった。今後対馬海域では33cm前後の漁獲が続くと考えられる。

4. 太平洋側のマアジについて

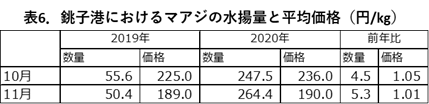

〇銚子港: 11月の水揚量は10月を上回るとともに、前年を上回った(表6)。二艘まき網での水揚げが主体だが、一艘まき網での水揚げもあった。

5. 日本海および東シナ海側のマアジについて

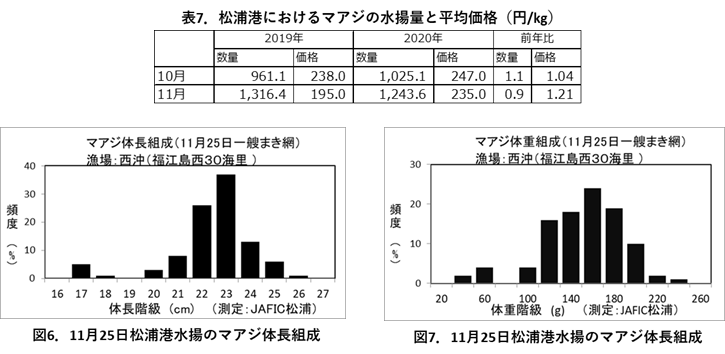

〇松浦港: 11月の水揚量は10月を上回り、前年を下回った(表7)。11月の漁場は九州西沖海域が主体であった。水揚物の体長(尾叉長)は22〜24cm、140〜180g前後主体であり(図10、11)、九州西沖海域へ1歳魚が来遊したと考えられる。今後は対馬海域へも1歳魚が来遊すると考えられる。

6. まとめ

太平洋側のマイワシは、花咲沖で操業したたもすくい網漁業は花咲、落石、厚岸、釧路港へ水揚げした。水揚物に占める大型魚(体重100〜120g)の割合は10〜20%であった。サンマの水揚げが少なかったため価格が高騰した。

太平洋側のさば類については、11月上中旬は八戸沖に漁場が形成されたが、体長は27cm前後主体で太りが悪いものが多く、南下群は見られなかった。11月下旬には八戸沖、大船渡沖〜金華山沖、小名浜沖に漁場が形成された。11月下旬に東北各港に水揚げされたものの体長は28〜30cm主体で体重300〜500gの南下群が3〜4割程度を占め、太り具合、脂乗りが良好なものが水揚げされるようになった。一方、1網当たりの水揚量は依然として少なく、魚群のまとまりは悪かった。水温が低下する12月以降の南下群の来遊量増加に期待したい。

東シナ海では九州西沖海域を中心にマサバとマアジが漁獲された。マサバの水揚量は10月を上回るとともに、前年を上回った。体長27cm前後(0歳魚)が主体であった。今後は九州西沖海域と対馬海域で0〜1歳魚が漁獲されると考えられる。マアジの水揚げ量は10月を上回るとともに、前年を下回った。体長22〜24cm、体重140〜180g前後(1歳魚)が主体であった。今後、冬にかけて対馬海域で1歳魚の漁獲が増加すると考えられる。