トピックス

令和2年11月の海況について

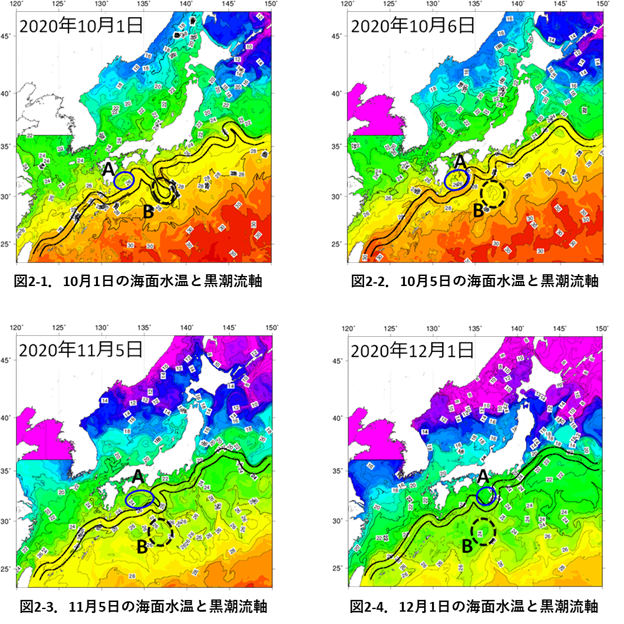

1. 11月の海況概要

〇東シナ海〜黒潮域

・11月中旬に東進を続ける四国沖の冷水渦(図1A)は潮岬を超え、潮岬沖で黒潮流軸は大きく離岸した。流軸の最南下緯度も32°N以南に達して再び大蛇行状態になった。

・10月上旬に冷水渦が切り離されるまで蛇行部分であった部分(図1C)は伊豆諸島付近まで東進し、緩やかな蛇行になった。

・平均海面水温はおおむね1℃降温し、沖縄周辺では26〜21℃、九州〜四国沖は25℃、関東・関東東海沖は23〜24℃であった。

・熊野灘沖は、前年は黒潮大蛇行の内側域の冷水渦であったが今年は黒潮流軸が北上しているため、前年より2〜3℃高めであった。

〇親潮域・混合水域

・黒潮続流は、房総半島にやや接岸しながら37°N付近まで北上して蛇行する流路をとった。

・常磐南部沖の38°N・145°E付近では黒潮続流から北東方向に暖水が張り出し、暖水渦(図1D)が形成され平均海面水温は前年より2〜6℃高めであった。

・親潮は10月に引き続き明確な沿岸分枝はみられなかった。一方、沖合分枝(図1F)の南限は40°N・147°30′E付近であった。

・三陸沖の暖水は、親潮沖合分枝(図1F)の冷水の一部が東進して北上が弱まった。常磐北部〜三陸の沿岸には前年より1〜2℃低めの海域が広がり、15℃以下は常磐北部まで南下した。

・釧路南沖暖水塊(図1E)は黒潮続流からの暖水供給が停滞して、平均海面水温は前年より2℃前後低めであった。しかし接岸しているため、道東沿岸は2〜3℃高めであった。

・津軽暖流系水の暖水渦(図1G)は引き続き発達した状態で、噴火湾周辺の海面水温は高めの状態が続いた。

〇日本海

・北部を中心に降温が進み、海面水温が15℃以下の海域が40°N付近まで南下し、極前線が形成され始めた。

・大和堆〜能登半島北沖(図1H)の平均海面水温は前年より低めになっており、18℃以下の相対的に低温の水が隠岐諸島北沖や能登半島北沖に南下した。

・積丹半島沖(図1I)では対馬暖流系水が沖合に張出し、平均海面水温は前年より最大で2〜6℃高めであった。

・朝鮮半島沿岸は秋に通過した台風の影響で海面水温が低下した後、冬の季節風など気象の影響もあり、前月に引き続き平均海面水温が4℃以上低めの海域がみられた。

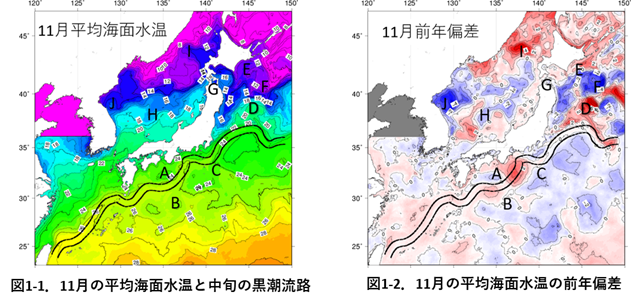

2. 黒潮大蛇行が再度発生

・2017年秋に大蛇行に移行した黒潮は、今年に入り流路が不安定になり、蛇行最南下部からの冷水渦の切り離しが6月下旬から約1カ月間隔で4回発生した。9月上旬に発生した冷水渦の3回目の切り離しまでは冷水渦の再結合等で大蛇行が再発達した。しかし10月上旬に発生した冷水渦Bの切り離し(図2-1〜2)では冷水渦Bは再結合せず、大蛇行は一旦解消した。

・一方、九州東沖では9月から冷水渦Aが発生し、東進しながら10月上旬には明確な渦構造になり、四国沖に蛇行が発達した。

・冷水渦Aは10月も東進を続け、11月5日(図2-3)には冷水渦は潮岬沖まで達して、潮岬沖にS字状の蛇行が形成された。

・冷水渦Bの切り離しから約2か月後の12月1日(図2-4)には、冷水渦Aは潮岬を超えた。

・黒潮流路は潮岬を離岸し、熊野灘南沖の31°N付近で蛇行して遠州灘沖付近に北上する流路になった。

・12月上旬現在も、この熊野灘南沖で蛇行する流路が継続しており、大蛇行に移行したと考えられる。

・以上をまとめると、2020年は黒潮蛇行からの冷水渦の切り離しや再結合が頻繁に起こり、冷水渦Bの切り離しにより大蛇行は一時的に解消した。しかし、その2か月後に九州〜四国沖冷水渦Aの東進により再度新たな大蛇行が発生した。このようことは、過去にも例がなく今年の黒潮はかなり特異であった。