トピックス

10月におけるサンマの漁況経過

1. 2020年10月の漁況の経過

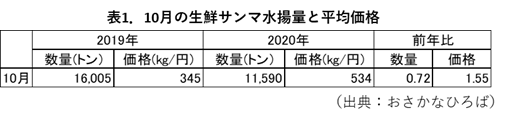

今年10月のサンマ棒受網漁業における生鮮サンマ水揚量は11,590トンであった(表1)。9月と比べると水揚量は増加したが、昨年同期の72%であった。平均価格は534円/kgで、9月と比べると下がったものの、前年同期の約1.6倍となった。

全国さんま棒受網漁業協同組合が発表した10月末の累積水揚量は、今年は12,913トンであり、前年(20,299トン)の64%であった。累積水揚量は、過去最低であった前年を下回っており、引き続き厳しい状況が続いている。

全国さんま棒受網漁業協同組合が発表した10月末の累積水揚量は、今年は12,913トンであり、前年(20,299トン)の64%であった。累積水揚量は、過去最低であった前年を下回っており、引き続き厳しい状況が続いている。

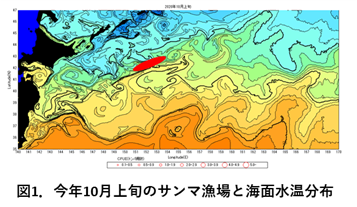

10月上旬の主漁場は、花咲東北東〜東南東沖の花咲港から1日〜1日半かかる場所(漁場水温14〜15℃台)(図1には示していない)と花咲南東200海里(漁場水温14〜15℃台)であった(図1)。漁場は徐々に西南西の方向へ移動し、漁獲量も徐々に増加した。漁獲物は、体長29〜30cm台、体重110〜130g台が主体であり、9月よりも太った個体が多かった。

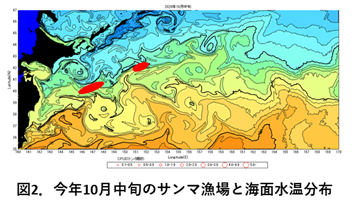

10月中旬の主漁場は、花咲東南東250〜300海里(漁場水温14〜16℃)と花咲南南東200海里〜花咲南190海里(漁場水温16〜18℃)であった(図2)。1日1隻当たり最高漁獲量は、花咲東南東250〜300海里で68トン、花咲南南東200海里〜花咲南190海里で67トンであり、10月上旬よりも増加した。花咲東南東250〜300海里における漁獲物は、体長29〜30cm台、体重110〜130g台が主体であった。また花咲南南東200海里〜花咲南190海里における漁獲物は、体長26〜27cm台と29〜30cm台、体重60〜70g台と100〜120g台が主体であり、こちらの漁場の方が体重60〜70g台の混じりが多かった。

10月中旬の主漁場は、花咲東南東250〜300海里(漁場水温14〜16℃)と花咲南南東200海里〜花咲南190海里(漁場水温16〜18℃)であった(図2)。1日1隻当たり最高漁獲量は、花咲東南東250〜300海里で68トン、花咲南南東200海里〜花咲南190海里で67トンであり、10月上旬よりも増加した。花咲東南東250〜300海里における漁獲物は、体長29〜30cm台、体重110〜130g台が主体であった。また花咲南南東200海里〜花咲南190海里における漁獲物は、体長26〜27cm台と29〜30cm台、体重60〜70g台と100〜120g台が主体であり、こちらの漁場の方が体重60〜70g台の混じりが多かった。

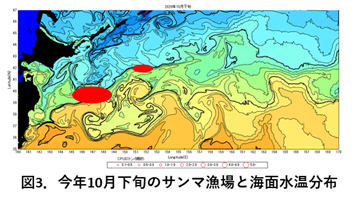

10月下旬の主漁場は、花咲東南東250〜310海里(漁場水温13〜16℃台)と花咲南南東〜南沖の190〜250海里(久慈東〜釜石東沖の190〜300海里)(漁場水温13〜18℃)であった(図3)。1日1隻当たり最高漁獲量は、花咲東南東250〜310海里で65トン、花咲南南東〜南沖の190〜250海里(久慈東〜釜石東沖の190〜300海里)で64トンであった。

10月下旬の主漁場は、花咲東南東250〜310海里(漁場水温13〜16℃台)と花咲南南東〜南沖の190〜250海里(久慈東〜釜石東沖の190〜300海里)(漁場水温13〜18℃)であった(図3)。1日1隻当たり最高漁獲量は、花咲東南東250〜310海里で65トン、花咲南南東〜南沖の190〜250海里(久慈東〜釜石東沖の190〜300海里)で64トンであった。

花咲東南東250〜310海里における漁獲物は、体長29〜30cm台、体重100〜130g台が主体であった。花咲南南東〜南沖の190〜250海里(久慈東〜釜石東沖の190〜300海里)における漁獲物は、体長26〜27cm台と29〜30cm台、体重60〜70g台と100〜120g台が主体であった。

2. 前年の漁獲物との比較

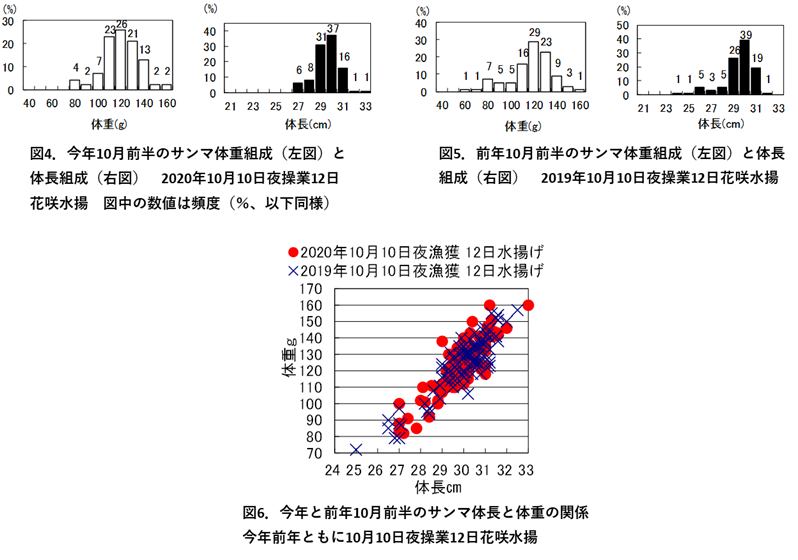

今年10月10日夜の漁獲物は、体長29〜30cm台、体重110〜130g台が主体であった(図4)。前年10月10日夜の漁獲物も今年と同様であり、体長29〜30cm台、体重110〜130g台が主体であった(図5)。10月10日夜の漁獲物について、体長と体重の関係を見ると、今年は前年とほぼ同じであり、太り具合は前年とほぼ同じであった(図6)。

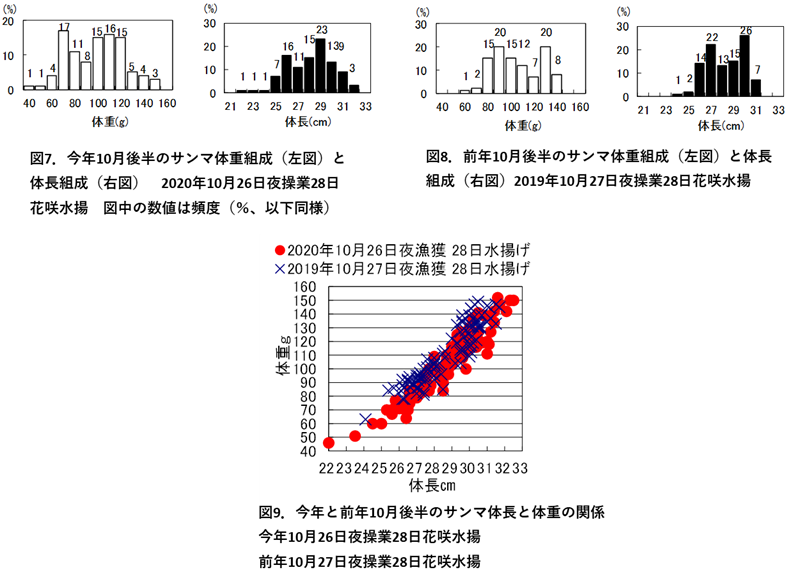

今年10月26日夜の漁獲物は、体長26〜30cm台、体重70〜80g台と100〜120g台が主体であった(図7)。前年10月27日夜の漁獲物は、体長26〜30cm台、体重8〜100g台と130g台が主体であった(図8)。今年と前年について、体長と体重の関係を見ると、今年の10月後半の漁獲物は、前年よりも痩せていた(図9)。このように、10月前半は前年同様の太り具合であったが、10月後半になり、前年よりも痩せた個体が多くなった。

今年10月26日夜の漁獲物は、体長26〜30cm台、体重70〜80g台と100〜120g台が主体であった(図7)。前年10月27日夜の漁獲物は、体長26〜30cm台、体重8〜100g台と130g台が主体であった(図8)。今年と前年について、体長と体重の関係を見ると、今年の10月後半の漁獲物は、前年よりも痩せていた(図9)。このように、10月前半は前年同様の太り具合であったが、10月後半になり、前年よりも痩せた個体が多くなった。

3. 現状分析と今後の見通し

南下群の出現により、漁獲量は9月よりも増加した。また漁場も南西方向へ移動し、さらに前年よりも漁場の移動は早く、花咲南南東〜南沖の190〜250海里も漁場となった。この漁場は久慈東〜釜石東沖の190〜300海里であり、三陸へ水揚げする船も多くなった。一方、前年10月は道東沿岸にも一時的に漁場が形成されたが、今年の10月は道東沿岸に漁場は形成されなかった。今年は、沖合から西へと移動した魚群が、道東沿岸には近寄らず、道東の沖合を西へと移動している。

花咲南南東〜南沖の190〜250海里の漁場の西側には、道東沖暖水塊に向かって北上する暖水があり、三陸沿岸に魚群が近づけない状況である。またこの漁場の南側には、黒潮続流から分かれた暖水があり、南にも魚群が下がれない状況である。今後、漁場の西側を北上している暖水の水温が下がれば、三陸沿岸へ魚群が来遊する可能性もある。一方、この漁場の南東側の水温が下がってしまうと、沿岸に来遊する魚群は少なくなり、沖合を南下する魚群が多くなる。沿岸に来遊する魚群が多くなれば、水揚量は多くなるが、沖合を南下する魚群が多くなると漁場は港から1日程度かかる場所となり、水揚量は少なくなってしまう。

9月までの壊滅的な状況に比べ、10月は水揚量がややまとまってきたものの、前年よりも水揚げが少ない状況が続いている。11月に入り、9日には2,191トン、14日には3,308トンとまとまった水揚げもみられるようになった。三陸海域の海況の変化に注目しつつ、今後の水揚量の伸びに期待したい。