トピックス

令和2年10月の海況について

1. 10月の海況概要

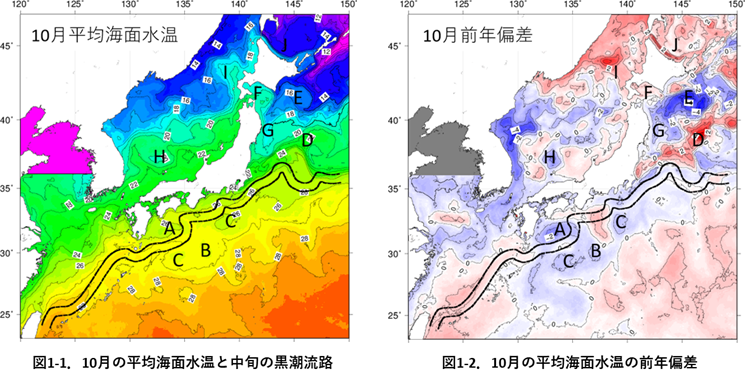

〇東シナ海〜黒潮域

・黒潮は、10月上旬に大蛇行の最南下部より冷水渦が切り離されて大蛇行流路は縮小した。一方、四国沖では冷水渦(図1A)が発達しながら東進したことにより四国沖で別の蛇行が発達し、室戸岬沖を北上する流路をとった。四国以東では、潮岬ではやや離岸して熊野灘〜遠州灘沖を緩やかに蛇行しながら御蔵島付近を通過する流路をとった。

・10月上旬に大蛇行最南下部より切離された冷水渦(図1B)は、10月上旬から下旬にかけて四国沖の冷水渦(図1A)に接近し、これと一体化して30°N以南に達する冷水渦に発達するかと思われたが、11月上旬に2つの冷水渦は離れ始めており、大蛇行はほぼ解消された形となっている。

・平均海面水温は一部海域を除き前月に比べて1〜2℃降温し、沖縄周辺では27〜28℃、九州〜四国沖は25〜27℃、関東・関東東海沖は25〜26℃であった。

・九州・四国〜関東・東海沖(図1C)では台風14号の通過の影響で前月より2〜3℃降温した。これは前年と比べても1〜2℃低めであった。

・南方沖の30°N以南は、おおむね1℃以下の弱い降温で、一部の海域では台風の通過が相次いだ前月より昇温し、依然として29℃以上の高温水がみられた。

〇親潮域・混合水域

・黒潮続流は変動が大きかったが、10月中旬は房総半島をやや離岸しながら37°N付近まで北上して蛇行する流路をとった。

・常磐沖の145°E付近から北東方向に暖水が張り出し、暖水渦(図1D)が形成された。一方、三陸沖の145°E付近では暖水の北上が弱まり、釧路南沖の暖水塊(図1E)は前月より3〜4℃降温して14〜15℃台であった。これは前年と比べても4℃以上低めであった。

・道東沿岸は降温が進み冷水が広がり始めたが、道東〜三陸北部の下層には依然として暖水が広がり、親潮沿岸分枝(第一分枝)の発達には至っていない。

・三陸沿岸(図1G)では降温が進み、一部海域では下層にも冷水がみられた。

・津軽海峡沖では津軽暖流系水の暖水渦(図1F)が発達し、噴火湾は前年より1℃前後高めであった。

・親潮には明確な沿岸分枝(第一分枝)はなく、沖合分枝(第二分枝)の南限は40°N・147°E付近で、10月も親潮の面積は平年より小さい状態が続いた。

〇日本海

・大和堆付近はおおむね19〜20℃に降温して、周囲に比べて低めであった。隠岐諸島北沖(図1H)にも大和堆付近から周囲より低温の水が南下し、20℃以下の海域もみられた。

・北海道西沖(図1-I)では対馬暖流系水が沖合に張出し、前年より1〜2℃高めであった。

・朝鮮半島沿岸は9月の台風通過の影響が残った上、北部から冷水の南下が始まったため、前年より4℃以上低い海域もみられた。

2. 黒潮蛇行からの冷水渦切り離しと今後

〇2017年秋に発生した黒潮大蛇行は今年5月頃から流路が不安定になり、蛇行最南下部からの冷水渦の切り離しが6月下旬から約1カ月間隔で4回発生した。9月上旬に発生した3回目の切り離しまでは冷水渦の再結合等で大蛇行が再発達した。しかし10月上旬に発生した冷水渦切り離しではそれまでとは異なった経過となった。

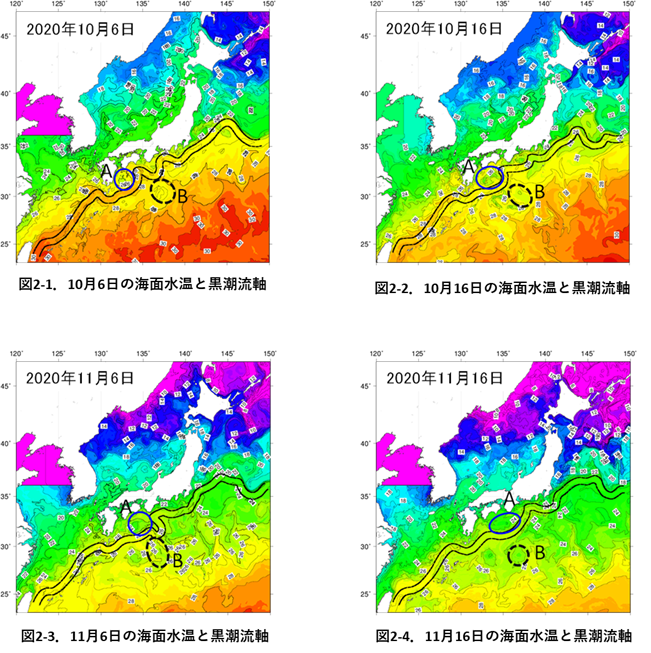

・冷水渦の切り離し直後の10月6日(図2-1)は、切り離された冷水渦Bは明確な渦構造を持ち、蛇行部とはほぼ接していた。また、九州東沖にも明確な冷水渦Aが分布し、九州〜四国沖に蛇行が発達した。

・切り離しから10日後の10月16日(図2-2)には元の蛇行は衰退しながら東進したが、冷水渦Bは停滞していた。一方、九州〜四国沖では冷水渦Aが発達しながら東進し、蛇行も四国沖に東進して冷水渦Aと冷水渦Bは接近し始めた。

・1ヵ月後の11月6日(図2-3)には、元の蛇行はほぼ消滅した。冷水渦Aは四国東部〜潮岬沖に東進し、蛇行もさらに発達した。一方、冷水渦Bはほぼ同じ位置に停滞し、東進して来た冷水渦Aと一部でつながったような状態となった。このまま冷水渦が結合すれば、再び大蛇行に移行すると思われた。

・11月16日(図2-4)には、冷水渦Aはさらに東進して潮岬を越え、蛇行も潮岬を超えて再南下緯度は31°N前後になった。冷水渦Bは縮小し、冷水渦Aと離れている。

・過去の例から、四国沖の小蛇行が東進して潮岬を越えて発達し、大蛇行に移行する事が一般的である。11月中旬現在、元の大蛇行はほぼ解消した状態にあるが、四国沖の蛇行が東進して潮岬を越えているため、再び大蛇行に移行する可能性も残されている状況となっている。