トピックス

マイワシ、さば類、いか類に関する水産関係者との意見交換会

概要1. はじめに

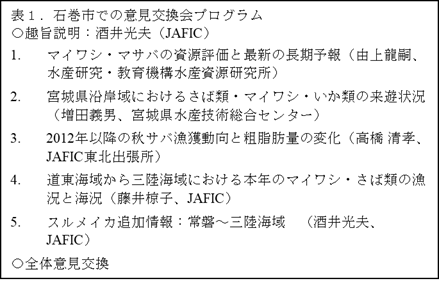

水産関係者との意見交換会「サバ・マイワシの最新の資源状態と漁況予報」(表1)を石巻市(10月26日)で開催しましたので、その概要を紹介します。

2. マイワシ・マサバの資源評価と最新の長期予報

・マイワシ(太平洋系群):漁獲量・資源量・親魚量は増加傾向で、2018年生まれが極めて多い。8月以降も漁獲物のサイズは100g未満の2歳以下が主体で、道東〜三陸への来遊量は昨年並みかそれを上回る。

・マサバ(太平洋系群):資源量・親魚量は増加傾向にあるが、日本の漁獲量は頭打ち状態である。2018年生まれが極めて多く、今後の漁獲の主体となる。本年も道東海域への来遊は少なく、三陸への来遊時期の遅れ、魚体の小型化・痩せがさらに進むと見られる(2018年生まれは2歳で200g前後)。

3. 宮城県沿岸域におけるさば類・マイワシ・いか類の来遊状況

宮城県の沿岸水温は高目で推移しており、浮魚類の来遊状況にも変化が生じている。さば類は、年々漁期の開始が遅くなっており、今期も三陸沖のまき網漁場の形成は11月以降になると予想される。マイワシは、12月以降から定置網・まき網を中心に好漁が期待される。ただし親潮の南下が弱ければ、南下群の来遊は年明けとなる可能性がある。 スルメイカは近年低水準で推移しているが、調査船による調査結果や日本海、北海道の水揚げ状況から、昨年を上回る水揚げとなる可能性がある。ヤリイカは、近年好漁が続いており、仙台湾の底層水温が平年並み、小型ヤリイカの加入状況が良好なことから、今期は中漁〜好漁となると予想される。

4. 2012年以降の秋サバ漁獲動向と粗脂肪量の変化

石巻では2014年からマサバの南下期が1ヶ月程度遅延して11〜12月が主体となった。2014〜2017年では2013年生まれが主体に漁獲され、2019年には100〜500gの小型〜大型魚の混合群になった。10月の大型魚の平均粗脂肪量は2015年以降減少し、2019年まで低水準であった。 2018年生まれの増加に海水温の上昇も伴って、餌不足を引き起こしていると考えられる。今後、マサバ資源は2018年生まれの増加で一定期間は高水準を維持すると考えられるが、南下開始の遅延による漁期間の短縮や粗脂肪量の減少が続く可能性がある。

5. 道東海域から三陸海域における本年のマイワシ・さば類の漁況と海況

・海況:本年も親潮勢力は弱いが、10月中旬には釧路沖の16〜17℃の暖水塊と八戸沖の20〜21℃の暖水塊との間の東北沖に親潮第1分枝が南下して降温すると思われる。

・マイワシ漁況:4〜6月の銚子沖・東北沖、7〜9月の道東沖のまき網では15〜18cmの 1歳魚を主体に漁獲された。9月下旬以降に水温が低下し、道東沖の棒受網やまき網で20cm以上の3歳魚が混じるようになっている。今後、漁期の終盤には17〜19cm(80〜90g)の2歳魚を主体に、1歳魚が混じり始めると思われる。

・さば類の漁況:北部まき網での水揚げは4〜6月にはほとんどなかったが、6〜9月の北上期には八戸で2歳魚主体に前年を上回る水揚げがあった。10月には花咲の棒受網やたもすくい網で30cm台のものが混じり始め、南下する傾向が見られた。漁期後半には20cm前後の1歳魚が混じると思われる。今年も餌料環境が悪い可能性も指摘されており、太り具合は期待できないが、昨年同様に500gを超える大型魚の漁獲もあると思われる。

6. スルメイカ追加情報:常磐〜三陸海域

水研機構が実施した6〜7月の漁場一斉釣り調査では、スルメイカの採捕尾数は昨年よりも若干減少した。しかし、その後、7月のトロール調査及び8〜9月の漁場一斉釣り調査結果では昨年よりも採捕尾数は上回った。さらに7月の沖合での流し網調査で5年振りにスルメイカの分布が認められたことから、今後、沖合から常磐・三陸海域へのスルメイカの来遊量は前年を上回ると考えられる。

7. 参加者からの意見と回答など(主たる質疑応答)

Q:マサバの2018年生まれはまだ漁獲対象となっていないが、いつ頃から漁業に加入してくるのか?

A:調査結果から2018年生まれが多いと述べたが、これがいつ漁業に加入するのかを予測するのは難しい。現在、2018年より前に生まれた大型の個体ほど沿岸に分布し、小型の個体は沖にいるようだ。実際、沖で調査すると小型個体がたくさん獲れる。2018年生まれは今年で2歳となるので、年明け以降、越冬した未成魚としての漁獲割合が高くなってくるだろうと考えている。

Q:近年、浮魚と言われるサバやマイワシが底曳網で獲れるようになっている。特にマサバなど従来のように浮魚としての生態的な考え方だけをしていては現在の漁海況の解析に支障が出ないか?

A:ご指摘の通りで、これまで表面水温だけで漁況を見てきた。特にマサバは石巻の底曳網で水深200mを越える深場でも獲れている。今後は少し深いところの水温にも注目しながら魚の動きを見ていきたい。これからの研究課題であると考えている。

Q:要旨の図にあるように、マサバの資源量はこのところ300万トンから500万トンを越えるようになっている。しかし、沿岸漁業ではあまり獲れておらず、本当に沖合にいるのだろうかという疑問さえ浮かぶ。資源量と漁獲量のミスマッチが起きているがこの原因はどこにあるか?

A:マサバの推定資源量は沖合のトロール調査と漁獲物情報とを用いたコホート解析という手法で算出されたものである。その推定資源量は過去最高レベルとされているが漁獲量は伸びていない。これは、先ほど説明したようにマサバの分布が沖合化していることと共通する現象であると考えている。特に沿岸のまき網漁場にマサバの魚群が入ってこないことから漁獲が伸び悩んでいるものと考えている。ただし過去との比較においては、近年の調査では0〜1歳の小さい魚が沖合にかなり分布することが確認できているが、1970年代は沖合調査がなかったため、当時と比べてどちらが多いか単純に言えない。

Q:北部太平洋のマイワシの全体の資源量はどれくらいあるか?

A:マイワシ太平洋系群の資源量は300万トンを超えるレベルにあり、増えてきている。ただし、推定資源量自体はまだマサバの方が多い状況である。マイワシもマサバも増えている中で、沖合の餌の状況が良くなく、どちらの魚も最近は痩せている。

Q:マサバの2019年生まれの大型魚は11月に粗脂肪量がかなり低かったが、12月に急に増加したのは体長組成の変化によるものか?

A:道東沖まで北上する魚は、成熟開始まで脂肪を蓄積しつつ一定程度になったら南下する特徴がある。例えば、2013年生まれでは9〜11月にかなり脂肪を蓄積して早めに南下したが、2019年生まれでは餌不足などによって脂肪蓄積が遅れたことから、12月に初めて脂肪蓄積がピークとなり、このため南下も遅れたのではないかと考えている。