僩僺僢僋僗

9寧偺僗儖儊僀僇嫏嫷宱夁偵偮偄偰

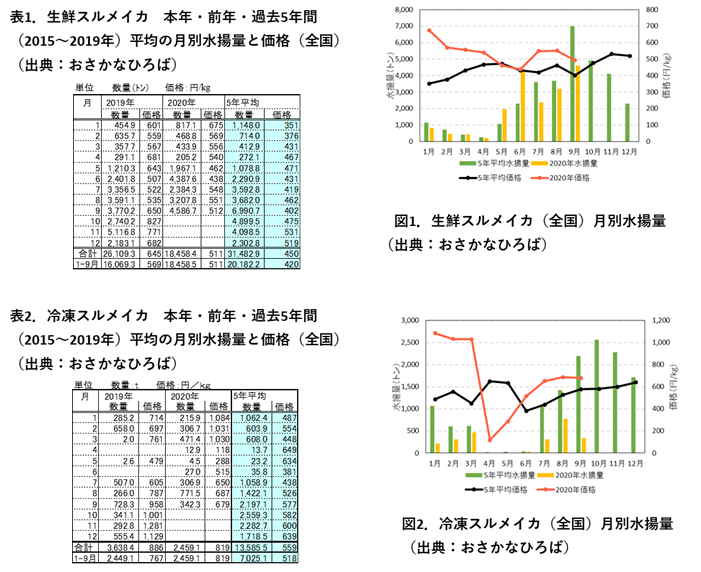

丂JAFIC偍偝偐側傂傠偽乮埲壓丄偍偝偐側傂傠偽偲偄偆乯偵傛傞9寧偺惗慛僗儖儊僀僇偺悈梘検乮10寧14擔尰嵼偺廤寁丄埲壓摨條乯偼4,587妮偱慜寧乮3,208妮乯傛傝憹壛偟丄慜擭乮3,770妮乯傪忋夞偭偨偑丄嬤擭5擭暯嬒乮2015乣2019擭乯乮6,991妮乯傪戝偒偔壓夞偭偨 乮昞1丄恾1乯丅

9寧偺暯嬒壙奿偼512墌/kg偱丄嶰棨偱偺掙塯栐偱偺悈梘検偑憹壛偟偨偙偲傕偁傝丄慜寧乮551墌/kg乯傛傝壓偑傝丄慜擭乮650墌/kg乯傪壓夞偭偨偑丄5擭暯嬒乮402墌/kg乯傪忋夞偭偨乮昞1丄恾1乯丅椻搥僗儖儊僀僇偺悈梘検偼丄342妮偱慜寧乮772妮乯丄慜擭乮728妮乯傪壓夞偭偨乮昞2丄恾2乯丅

丂惗慛僗儖儊僀僇偺1乣9寧偺椵寁悈梘検偼丄18,458妮偱慜擭乮16,069妮乯傪忋夞偭偨偑丄嬤擭5擭暯嬒乮20,182妮乯傪壓夞偭偨乮昞1丄恾1乯丅椻搥僗儖儊僀僇偺1乣9寧偺椵寁悈梘検偼丄2,459妮偱慜擭乮2,449妮乯暲傒偩偑丄嬤擭5擭暯嬒乮7,025妮乯傪戝偒偔壓夞偭偨乮昞2丄恾2乯丅

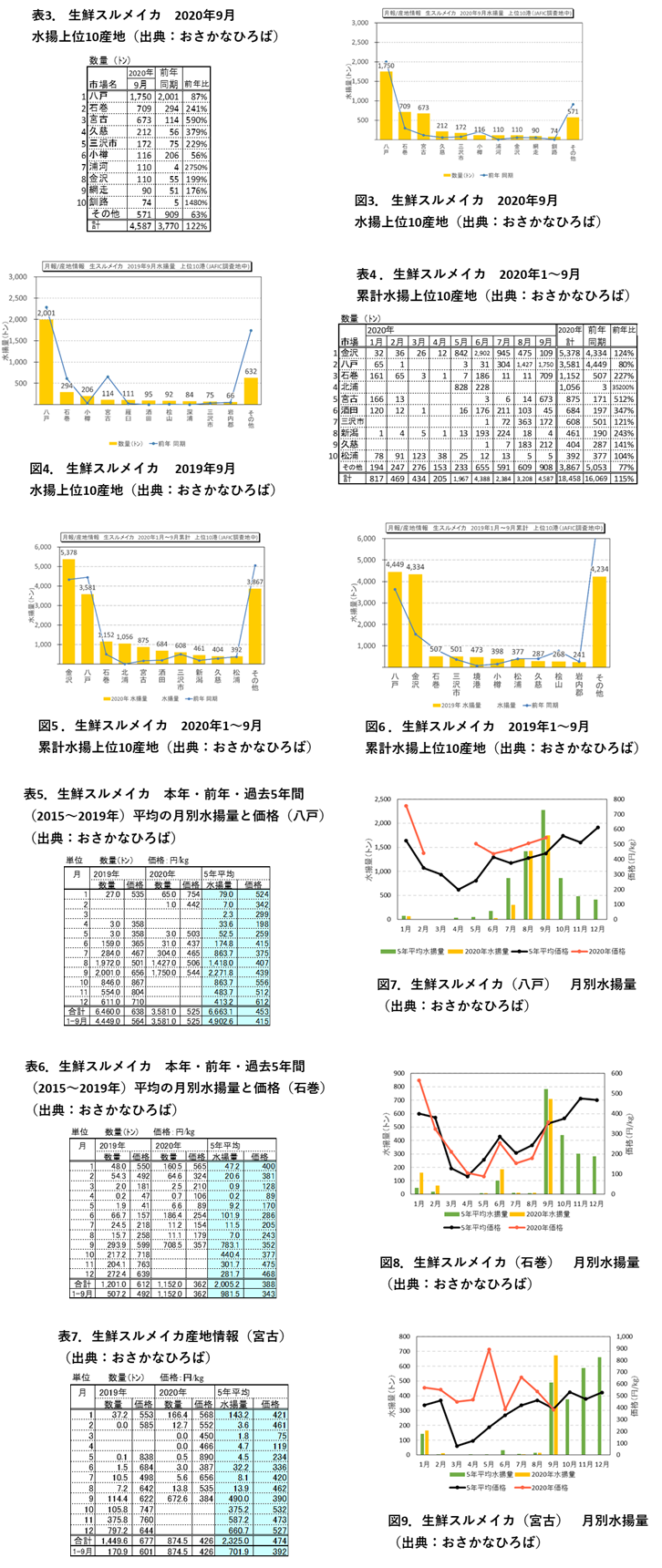

丂惗慛僗儖儊僀僇偺嶻抧暿乮JAFIC挷嵏抧乯偺9寧偺悈梘検偼丄敧屗偑1,750妮偱慜寧乮1,427妮乯傛傝戝偒偔憹壛丄慜寧偵懕偒慡崙偱嵟懡偲側傝丄慡崙偺38%傪愯傔偨丅敧屗偺9寧偺嫏嬈庬椶暿偺撪栿偼丄掙塯栐庡懱乮9妱庛乯偵丄掁傝乮1妱庛乯偲傒傜傟丄慜擭1乣2妱掱搙偺悈梘偘偑偁偭偨傑偒栐偼丄崱擭偼傎偲傫偳悈梘偘偝傟側偐偭偨丅

丂惗慛僗儖儊僀僇偺嶻抧暿乮JAFIC挷嵏抧乯偺9寧偺悈梘検偼丄敧屗偑1,750妮偱慜寧乮1,427妮乯傛傝戝偒偔憹壛丄慜寧偵懕偒慡崙偱嵟懡偲側傝丄慡崙偺38%傪愯傔偨丅敧屗偺9寧偺嫏嬈庬椶暿偺撪栿偼丄掙塯栐庡懱乮9妱庛乯偵丄掁傝乮1妱庛乯偲傒傜傟丄慜擭1乣2妱掱搙偺悈梘偘偑偁偭偨傑偒栐偼丄崱擭偼傎偲傫偳悈梘偘偝傟側偐偭偨丅

丂懠偺庡梫嶻抧偺9寧偺悈梘検偼丄愇姫709妮丄媨屆672妮丄媣帨253妮丄嶰戲172妮丄彫扢116妮丄塝壨110妮丄嬥戲110妮丄栐憱90妮丄孃楬74妮偱丄嶰棨偱偺悈梘偘偑栚棫偪丄嶰棨奺抧偱偼慜擭傪忋夞偭偨乮昞3丒5丒6丄恾3丒4丒7丒8乯丅傑偨丄嶰棨奺抧偺9寧偺悈梘偘偼丄掙塯栐偑庡懱偲側偭偰偄傞丅

丂惗慛僗儖儊僀僇偺嶻抧暿偺1乣9寧偺椵寁悈梘検偼丄嬥戲5,378妮丄敧屗3,581妮丄愇姫1,152妮丄杒塝1,056妮丄媨屆875妮丄庰揷684妮丄嶰戲608妮丄怴妰461妮丄媣帨404妮丄徏塝392妮偱丄敧屗偱慜擭傪壓夞偭偰偄傞懠偼丄奺抧偱慜擭傪忋夞偭偨乮昞4丒5丒6丄恾5丒6丒7丒8乯丅

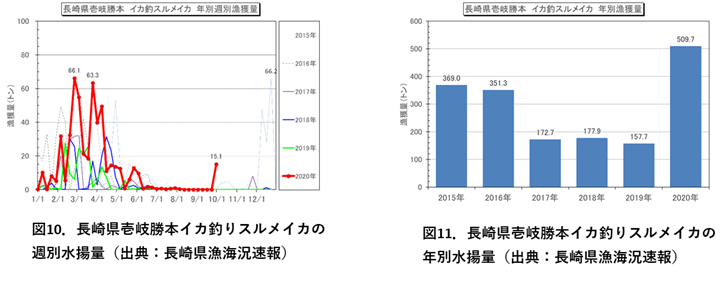

丂JAFIC挷嵏抧偱偼側偄偑丄挿嶈導堧婒彑杮偱偼丄9寧枛偵15.1妮偺悈梘偘偑偁傝乮挿嶈導嫏奀嫷懍曬乯乮恾10乯丄9寧偲偟偰偼2015擭埲崀偱弶傔偰偺悈梘偘偱偁偭偨丅傑偨丄1乣9寧偺椵寁偼510妮偱2015擭埲崀偱嵟懡偲側偭偨乮恾11乯丅JAFIC挷嵏抧拞偱偼嶰戲偵師偄偱8埵偵憡摉偡傞悈梘検偱偁傝丄崱屻偺摦岦偑拲栚偝傟傞丅

丂JAFIC挷嵏抧偱偼側偄偑丄挿嶈導堧婒彑杮偱偼丄9寧枛偵15.1妮偺悈梘偘偑偁傝乮挿嶈導嫏奀嫷懍曬乯乮恾10乯丄9寧偲偟偰偼2015擭埲崀偱弶傔偰偺悈梘偘偱偁偭偨丅傑偨丄1乣9寧偺椵寁偼510妮偱2015擭埲崀偱嵟懡偲側偭偨乮恾11乯丅JAFIC挷嵏抧拞偱偼嶰戲偵師偄偱8埵偵憡摉偡傞悈梘検偱偁傝丄崱屻偺摦岦偑拲栚偝傟傞丅

丂NPPDNB偵傛傞恖岺塹惎栭娫壜帇夋憸偵傛傞偲丄9寧偺擔杮奀偺増娸堟偱偼嵅搉搰廃曈乣嶳宍導晅嬤偵懡偔偺岝偑傒傜傟丄擻搊敿搰廃曈傗嶳堿+増娸偱傕岝偑傒傜傟偨偑丄杒奀摴廃曈偱偺岝偼彮側偐偭偨丅傑偨丄壂崌堟偱偼丄崱擭偼戝榓懲晅嬤偱偼丄栚棫偭偨岝偼偁傑傝傒傜傟偢丄嫏応偑宍惉偝傟偰傕抁婜娫偱搑愗傟偰偄偨偑丄9寧拞弡埲崀偼戝榓懲晅嬤偵懡悢偺岝偑廤拞偟偰傒傜傟傞傛偆偵側偭偨丅

10寧埲崀偼丄懢暯梞傾僇僀僇嫏傪愗傝偁偘偨慏搥慏偑戝榓懲晅嬤偱憖嬈偡傞傛偆偵側傝丄憖嬈慏偑憹壛丄懡悢偺岝偑宲懕偟偰傒傜傟偰偄傞丅婛偵慜寧偵斾傋偰椻搥僗儖儊僀僇偺悈梘偘傕憹壛偟偰偄傞偙偲偐傜丄崱屻丄峏偵憹壛偡傞偙偲偑婜懸偝傟傞丅

丂NPPDNB偵傛傞恖岺塹惎栭娫壜帇夋憸偵傛傞偲丄9寧偺擔杮奀偺増娸堟偱偼嵅搉搰廃曈乣嶳宍導晅嬤偵懡偔偺岝偑傒傜傟丄擻搊敿搰廃曈傗嶳堿+増娸偱傕岝偑傒傜傟偨偑丄杒奀摴廃曈偱偺岝偼彮側偐偭偨丅傑偨丄壂崌堟偱偼丄崱擭偼戝榓懲晅嬤偱偼丄栚棫偭偨岝偼偁傑傝傒傜傟偢丄嫏応偑宍惉偝傟偰傕抁婜娫偱搑愗傟偰偄偨偑丄9寧拞弡埲崀偼戝榓懲晅嬤偵懡悢偺岝偑廤拞偟偰傒傜傟傞傛偆偵側偭偨丅

10寧埲崀偼丄懢暯梞傾僇僀僇嫏傪愗傝偁偘偨慏搥慏偑戝榓懲晅嬤偱憖嬈偡傞傛偆偵側傝丄憖嬈慏偑憹壛丄懡悢偺岝偑宲懕偟偰傒傜傟偰偄傞丅婛偵慜寧偵斾傋偰椻搥僗儖儊僀僇偺悈梘偘傕憹壛偟偰偄傞偙偲偐傜丄崱屻丄峏偵憹壛偡傞偙偲偑婜懸偝傟傞丅

丂2020擭搙 戞2夞 懢暯梞僗儖儊僀僇挿婜嫏嫷梊曬乮崙棫尋媶奐敪朄恖 悈嶻尋媶丒嫵堢婡峔丄9寧29擔敪昞乯偵傛傞崱屻偺尒捠偟乮10乣12寧乯偼丄嘆崻幒奀嫭乣僆儂乕僣僋奀丄嘇摴搶懢暯梞奀堟丄嘊捗寉奀嫭乣摴撿懢暯梞奀堟丄嘋忢斨乣嶰棨奀堟偺奺奀堟偺偆偪丄嘆偱偼棃梀検偼慜擭傪壓夞傞偑丄嘇丒嘊丒嘋偱偺棃梀検偼慜擭傪忋夞傞偲梊曬偝傟偰偍傝丄崱屻偑婜懸偝傟傞丅