トピックス

9月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1. 太平洋側のマイワシについて

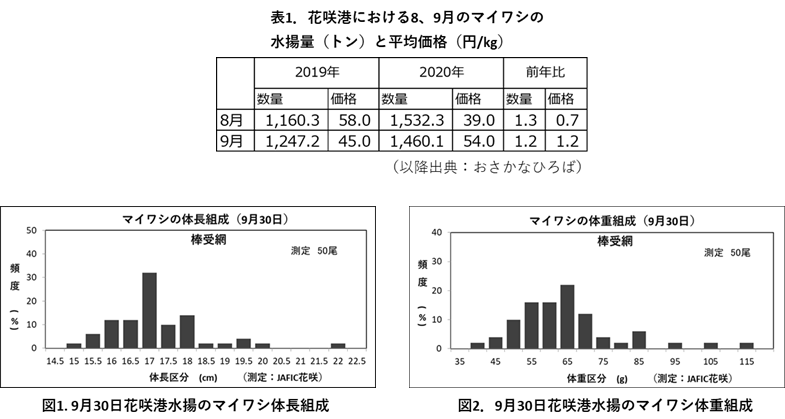

〇根室市花咲港: さけます代替棒受網漁業の漁場は、花咲南沖で漁場水温は16〜17℃前後であった。9月の水揚量は8月を下回り、前年を上回った(表1)。水揚物は体長16〜18cm主体、体重55〜70g主体だった(図1、2)。9月下旬ごろから徐々に体長20cm以上、体重100g以上が混じり始めた。

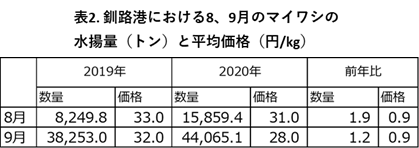

〇釧路港: 道東まき網による9月の全体水揚量は70,020トン、1網あたりでは平均125.2トンであった。漁場は釧路港灯台南西微南17海里〜東58海里であり、釧路沖〜落石沖に広がっていた。漁場水温は上旬まで19〜21℃であったが、中下旬には15〜13℃台に低下した。9月の釧路港水揚分は8月を上回り、前年を上回った(表2)。

〇釧路港: 道東まき網による9月の全体水揚量は70,020トン、1網あたりでは平均125.2トンであった。漁場は釧路港灯台南西微南17海里〜東58海里であり、釧路沖〜落石沖に広がっていた。漁場水温は上旬まで19〜21℃であったが、中下旬には15〜13℃台に低下した。9月の釧路港水揚分は8月を上回り、前年を上回った(表2)。

2. 日本海側のマイワシについて

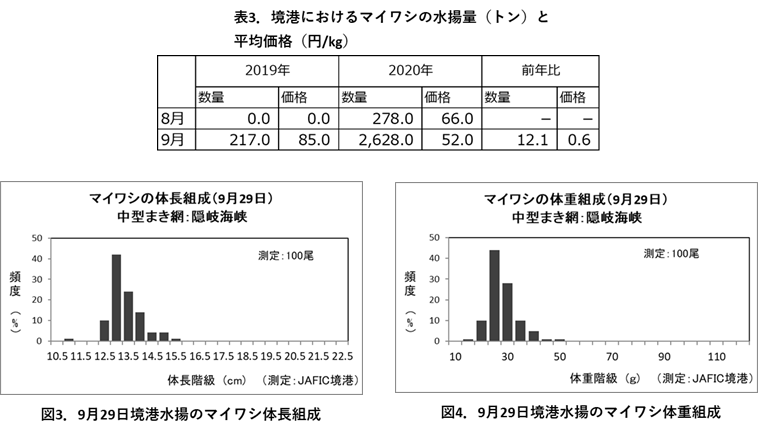

〇境港: 9月の水揚量は8月、前年を大きく上回った(表3)。水揚物の体長は13cm主体で当歳魚主体であった(図3、4)。8月はマアジの漁獲が多かったが、9月は再びマイワシ主体となった。

3. 太平洋側のさば類について

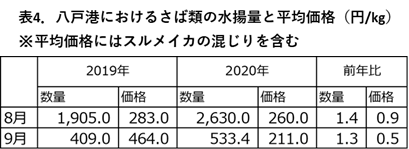

〇八戸港: 9月の水揚量は8月を大きく下回ったが、前年をやや上回った(表4)。北部まき網は9月上旬以降ほとんど操業しておらず、さば類・スルメイカともに厳しい状況であった。漁場は八戸灯台沖北東微北15海里〜東微北19海里(漁場水温:21.3〜24.4℃)。

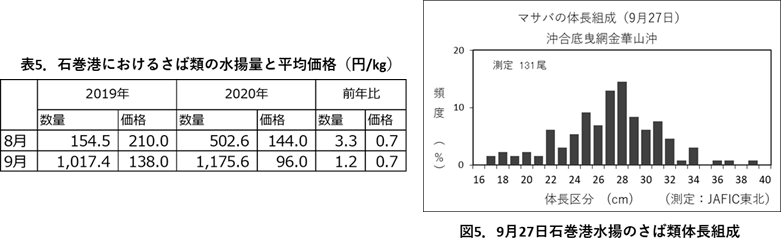

〇石巻港: 9月の水揚量は8月を上回り、前年を上回った(表5)。まき網による水揚げはほとんどなく、定置網と底曳網による水揚げが主体だった。

水揚物の体長(尾叉長)は26〜29cm(2歳魚)主体であった(図5)定置網や底曳網で継続して獲れるサイズが漁獲された。マサバ主体で4割程度ゴマサバが混じっていた。

4. 日本海および東シナ海側のマサバについて

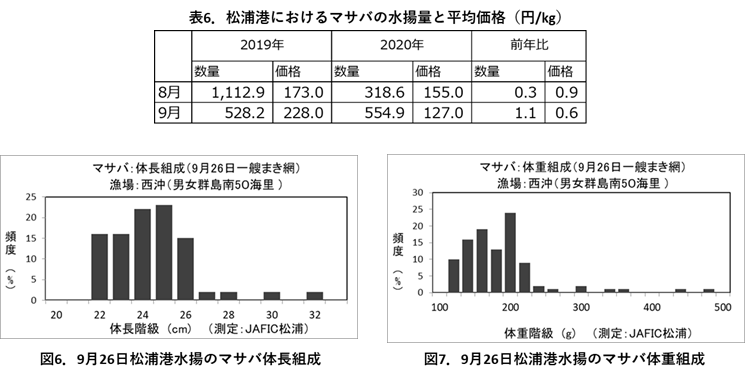

〇松浦港: 9月の水揚量は8月を上回り、前年並みであった(表6)。9月は九州西沖主体の操業で、東シナ海中南部でも操業があった。水揚物の体長(尾叉長)は25cm前後主体であり、体重は200g前後の1歳魚主体であった(図6、7)。10月上旬も引き続き、九州西沖海域に1歳魚が来遊していると考えられる。

5. 日本海および東シナ海側にマアジについて

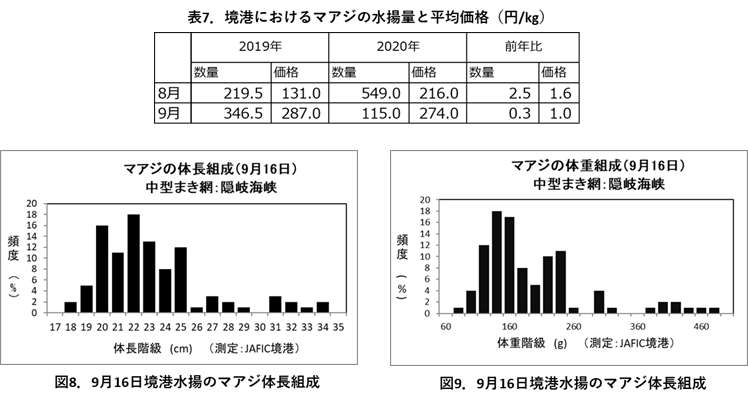

〇境港: 9月の水揚量は8月を下回るとともに、前年を下回った(表7)。漁場は隠岐海峡周辺で、中小型まき網による操業が主体であった。8月はマアジ主体の操業であったが、9月は再びマイワシの水揚げが好調となった。水揚物の体長は20〜23cm主体で体重160g前後主体であった(図8、9)。

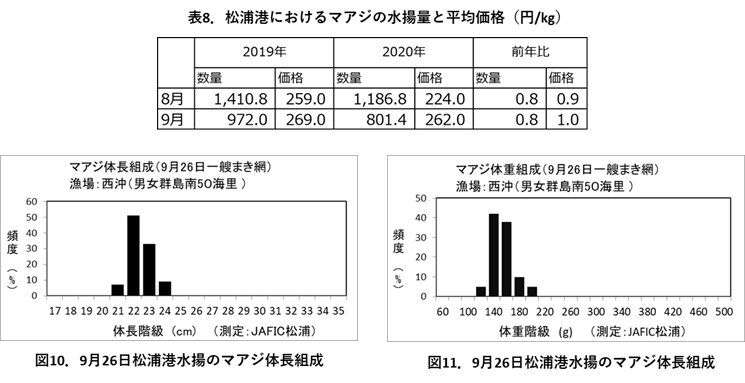

〇松浦港: 9月の水揚量は8月を下回るとともに、前年を下回った(表8)。9月の漁場は九州西沖主体であった。水揚物の体長は20〜22cm主体で体重120g前後主体であった(図10、11)。九州西沖へ1歳魚が来遊したと考えられる。

〇松浦港: 9月の水揚量は8月を下回るとともに、前年を下回った(表8)。9月の漁場は九州西沖主体であった。水揚物の体長は20〜22cm主体で体重120g前後主体であった(図10、11)。九州西沖へ1歳魚が来遊したと考えられる。

6. まとめ

太平洋側のマイワシについて、花咲沖で操業した棒受網漁業では、9月上中旬は体長16〜18cmの1・2歳魚が主体で漁獲された。下旬から体長20cm以上、体重100g以上も漁獲された。釧路沖に漁場が形成されている道東まき網でも体長16〜18cmの1・2歳魚主体に20cm以上の3歳魚以上も若干見られた。

道東まき網では1日当たり漁獲量が3000〜5000トンに増加したが、引き続き群れが薄いため網数を増やした操業を行っているのが特徴だった。10月に入り、1日当たり漁獲量は4000〜6000トンに増加し、1網あたり漁獲量は200〜400トンとなっている。

日本海側のマイワシは8月を上回り、9月は好調であった。サイズは引き続き、体長12〜13cm、体重20〜35g主体(0歳魚)であった。

東北沖の北部まき網や銚子沖の二艘まき網は操業日数が少なかった。北部まき網ではさば類、銚子沖二艘まき網ではマアジを漁獲していた。

東シナ海側では九州西沖海域を中心にマサバ・マアジが漁獲された。マサバの水揚げ量は8月を上回り、体長25cm前後(1〜2歳魚)主体であった。今後も九州西沖海域で継続して1〜2歳魚が漁獲されると考えられる。マアジは8月を下回るとともに、前年同月を下回った。サイズは体長21〜23cm、体重140g前後主体(2歳魚)であった。冬にかけて1歳魚の漁獲が期待される。