トピックス

9月におけるサンマの漁況経過

1. 2020年9月の漁況の経過

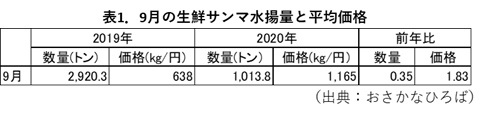

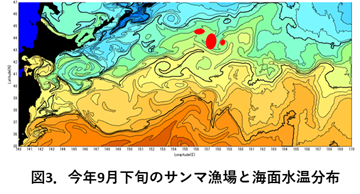

今年9月のサンマ棒受網漁業における生鮮サンマ水揚量は1,014トンであった(表1)。前年は記録的な不漁であり、9月の水揚量が1971年以降で最低であったが、今年はそれをさらに下回り、前年の3.5割程度の量であった。平均価格は1,165円/kgで、前年の約1.8倍となった。

9月上旬の主漁場は、前年同期よりも沖合の花咲東北東750〜790海里(漁場水温13〜14℃台)と花咲東南東720〜800海里(漁場水温16〜17℃台)であった(図1)。花咲東北東750〜790海里の方が漁獲物の太りはよかったが、1日1隻あたり最高漁獲量は4.5トンと少なく、9月3日夜以降、漁場は消滅した。花咲東南東720〜800海里の漁獲物は、体重100〜110gモードで痩せており、1日1隻あたり最高漁獲量は8トンと少なかった。

9月上旬の主漁場は、前年同期よりも沖合の花咲東北東750〜790海里(漁場水温13〜14℃台)と花咲東南東720〜800海里(漁場水温16〜17℃台)であった(図1)。花咲東北東750〜790海里の方が漁獲物の太りはよかったが、1日1隻あたり最高漁獲量は4.5トンと少なく、9月3日夜以降、漁場は消滅した。花咲東南東720〜800海里の漁獲物は、体重100〜110gモードで痩せており、1日1隻あたり最高漁獲量は8トンと少なかった。

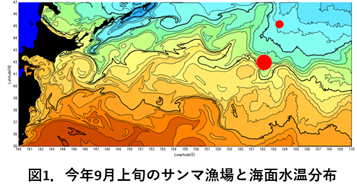

9月中旬の主漁場は、前年同期よりも沖合の花咲東北東480〜東550海里(漁場水温16〜17℃)と花咲東南東750〜810海里(漁場水温16〜18℃)であった(図2)。1日1隻あたり最高漁獲量は、花咲東北東480〜東550海里で12トン、花咲東南東750〜810海里で18トンであり、9月上旬よりも多くなったものの、極めて低調であった。漁獲物は、花咲東北東480〜東550海里で体重100〜120gモード、花咲東南東750〜810海里で体重100〜110gモードであった。

9月中旬の主漁場は、前年同期よりも沖合の花咲東北東480〜東550海里(漁場水温16〜17℃)と花咲東南東750〜810海里(漁場水温16〜18℃)であった(図2)。1日1隻あたり最高漁獲量は、花咲東北東480〜東550海里で12トン、花咲東南東750〜810海里で18トンであり、9月上旬よりも多くなったものの、極めて低調であった。漁獲物は、花咲東北東480〜東550海里で体重100〜120gモード、花咲東南東750〜810海里で体重100〜110gモードであった。

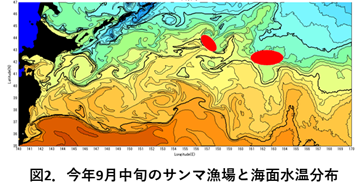

9月下旬の主漁場は、花咲東〜東北東480〜550海里(漁場水温16〜18℃台)と花咲東北東450海里(漁場水温16〜18℃)であった(図3)。また花咲港東北東沖の花咲港から1日半程度かかる場所(漁場水温14〜15℃)にも漁場が形成された(図3には示していない)。1日1隻あたり最高漁獲量は、花咲東〜東北東480〜550海里で17トン、花咲東北東450海里で4トンであり、漁獲物は両漁場とも体重100〜120gモードであった。花咲港東北東沖の花咲港から1日半程度かかる場所では、9月29日夜に数トン漁獲し、漁獲物は体重110〜130gモードであった。

9月下旬の主漁場は、花咲東〜東北東480〜550海里(漁場水温16〜18℃台)と花咲東北東450海里(漁場水温16〜18℃)であった(図3)。また花咲港東北東沖の花咲港から1日半程度かかる場所(漁場水温14〜15℃)にも漁場が形成された(図3には示していない)。1日1隻あたり最高漁獲量は、花咲東〜東北東480〜550海里で17トン、花咲東北東450海里で4トンであり、漁獲物は両漁場とも体重100〜120gモードであった。花咲港東北東沖の花咲港から1日半程度かかる場所では、9月29日夜に数トン漁獲し、漁獲物は体重110〜130gモードであった。

2. 2020年9月の漁獲物

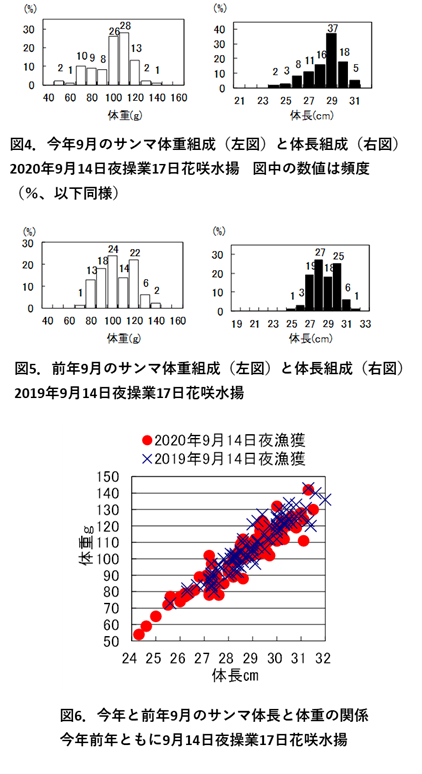

今年9月14日の漁獲物は、体長29cmモード、体重100〜120gモードであった(図4)。前年は体長27〜30cmモード、体重80〜120gモードであった(図5)。前年は例年あまり出現しない体長27〜28cm台も漁獲されたが、今年は少ない。一方、今年は体長30cm以上が少ない。9月14日夜の漁獲物について体長と体重の関係を見ると、今年は前年とほぼ同じであり、太り具合は前年とほぼ同じであった(図6)。

3. 現状分析と今後の見通し

9月29日夜に、花咲港東北東沖の花咲港から1日半程度かかる場所に漁場が形成された。漁獲物は体重110〜130gモードであった。他の漁場よりも漁場水温が低く、また漁獲物の太りも良いことから、今年の本格的な南下群がようやく出現したと考えられる。前年の本格的な南下群の出現が9月18日夜であり、前年よりも10日ほど南下群の出現が遅い。国立研究開発法人 水産研究・教育機構が今年6〜7月に行ったトロール調査で採集されたサンマは、前年よりも痩せていたことから、サンマが太るまでに時間がかかり、南下群の出現のタイミングが遅れた可能性がある。

また、今年の9月の北・東日本における気温は平年よりもかなり高かった(気象庁令和2年10月1日発表 9月の天候)。漁場周辺において時化が少なかったこともあり、本格的に水温が下がり始めた時期が遅れたことも南下群の出現が遅れた一因である。

9月下旬に南下群が出現したことから、今後サンマの南下回遊が本格化してくる。群もまとまりやすくなり、漁場は徐々に日本に近づいてくる。9月は漁場が遠く、小型船の多くが出漁できなかったが、今後は出漁しやすくなる。実際10月に入って漁況は好転に向かい、漁場が花咲港から1日程度の海域に近づくとともに、1日1隻当たり漁獲量や小型船の出漁も増加し、10月14日時点での水揚量の累計は3千トンに達している模様である。今年6〜7月に行われたトロール調査の結果から、前年を上回るような状況になるのは難しいものの、今後水揚量は増加し、また9月より太りが良いサンマを楽しめそうである。