トピックス

8月のマイワシ・さば類・マアジの漁況について

1.太平洋側のマイワシについて

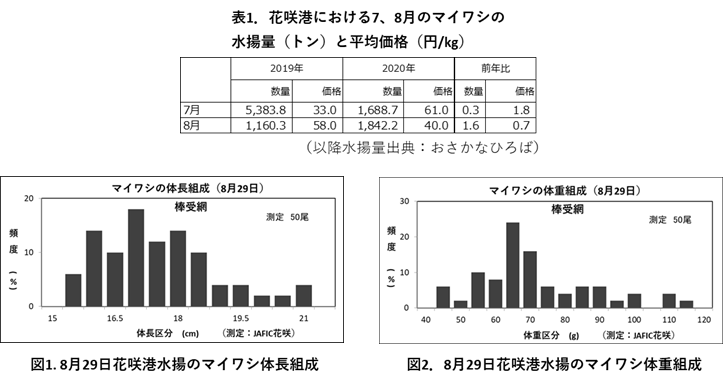

〇根室市花咲港: さけます代替棒受網漁業の漁場は、花咲南沖で漁場水温は16〜17℃前後であった。8月の水揚量は7月を上回り、前年を上回った(表1)。

水揚物は体長16〜17cm主体、体重60〜70g主体だった(図1、2)。

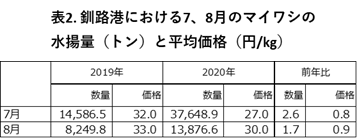

〇釧路港: まき網による8月の水揚量は25,946.5トン、1網あたりでは平均146.6トンであった。漁場は釧路港灯台南微西53海里〜南東微東18海里であり、広尾沖〜釧路沖に広がっていた。漁場水温は14.3〜19.6℃。釧路港水揚分は7月を下回ったものの、前年を上回った(表2)。

〇釧路港: まき網による8月の水揚量は25,946.5トン、1網あたりでは平均146.6トンであった。漁場は釧路港灯台南微西53海里〜南東微東18海里であり、広尾沖〜釧路沖に広がっていた。漁場水温は14.3〜19.6℃。釧路港水揚分は7月を下回ったものの、前年を上回った(表2)。

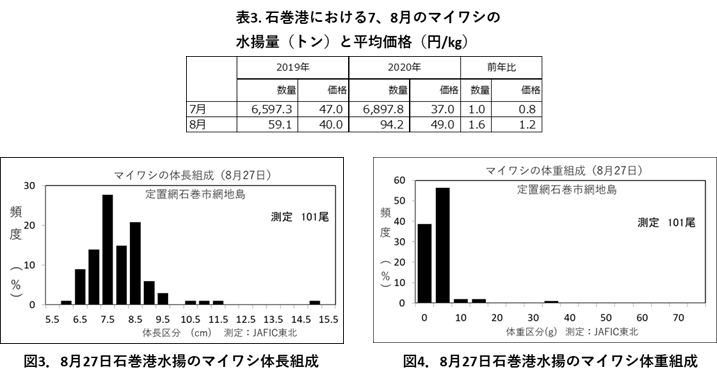

〇石巻港: 8月の水揚量は7月を大きく下回り、前年を上回った(表3)。まき網による漁獲はなく、定置網や底曳網による漁獲が主であった。水揚物は体長7〜8cm、体重5g前後の当歳魚主体であり、7月の1歳魚体長の主体から変化した(図3、4)。

〇石巻港: 8月の水揚量は7月を大きく下回り、前年を上回った(表3)。まき網による漁獲はなく、定置網や底曳網による漁獲が主であった。水揚物は体長7〜8cm、体重5g前後の当歳魚主体であり、7月の1歳魚体長の主体から変化した(図3、4)。

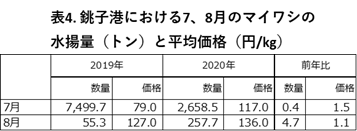

〇銚子港: 8月の水揚量は7月を大きく下回り、前年を上回った(表4)。二艘まき網による水揚が主体であった。水揚量が少なかったため、価格は6月を上回り、前年を上回った。

〇銚子港: 8月の水揚量は7月を大きく下回り、前年を上回った(表4)。二艘まき網による水揚が主体であった。水揚量が少なかったため、価格は6月を上回り、前年を上回った。

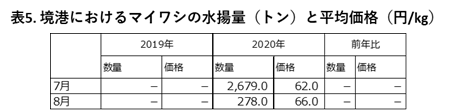

2.日本海側のマイワシについて

〇境港: 8月の水揚量は7月を大きく下回り、前年を上回った(表5)。水揚物の体長は12〜13cm主体で当歳魚主体であった。

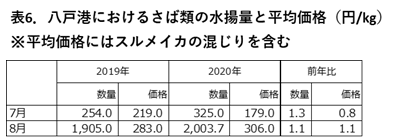

3.太平洋側のさば類について

〇八戸港: 8月の水揚量は7月を大きく上回るとともに、前年をやや上回った(表6)。この水揚量の増加は、8月からまき網漁場が形成されたためである。漁場は八戸港灯台沖北東微東15海里〜北東微北3海里であった。

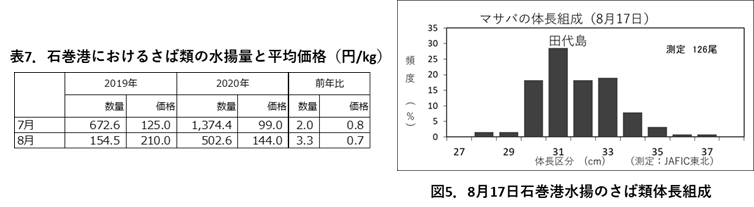

〇石巻港: 8月の水揚量は7月を下回り、前年を上回った(表7)。まき網による水揚げはほとんどなく、定置網と底曳網による水揚げが主体だった。

〇石巻港: 8月の水揚量は7月を下回り、前年を上回った(表7)。まき網による水揚げはほとんどなく、定置網と底曳網による水揚げが主体だった。

水揚物の体長(尾叉長)は30〜33cm主体であった(図5)。

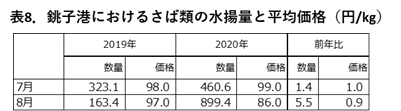

〇銚子港: 8月の水揚量は7月を上回るとともに、前年を上回った(表8)。漁場は銚子沖で、二艘まき網による水揚げが主体であった。

〇銚子港: 8月の水揚量は7月を上回るとともに、前年を上回った(表8)。漁場は銚子沖で、二艘まき網による水揚げが主体であった。

4.日本海および東シナ海側のマサバについて

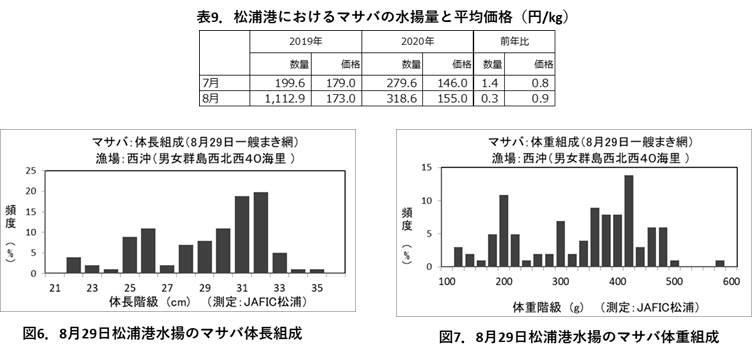

〇松浦港: 8月の水揚量は7月を上回ったものの、前年を下回った(表9)。7月は対馬海域主体の操業だったが、8月は九州西沖主体の操業であった。水揚物の体長(尾叉長)は25cmと31cm前後主体であり、体重は200gと400g前後主体であった(図6、7)。

5.太平洋側のマアジについて

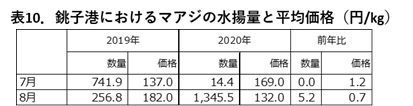

〇銚子港: 8月の水揚量は7月を大きく上回るとともに、前年を大きく上回った(表10)。漁場は銚子沖で二艘まき網による水揚げが主体だった。

6.日本海および東シナ海側のマアジについて

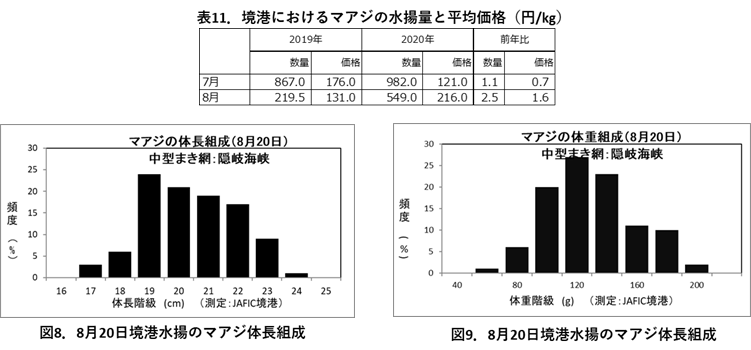

〇境港: 8月の水揚量は7月を下回り、前年を上回った(表11)。漁場は隠岐海峡周辺で、中小型まき網による操業が主体であった。水揚物の体長は19〜20cm主体で体重120g前後主体であった(図8、9)。

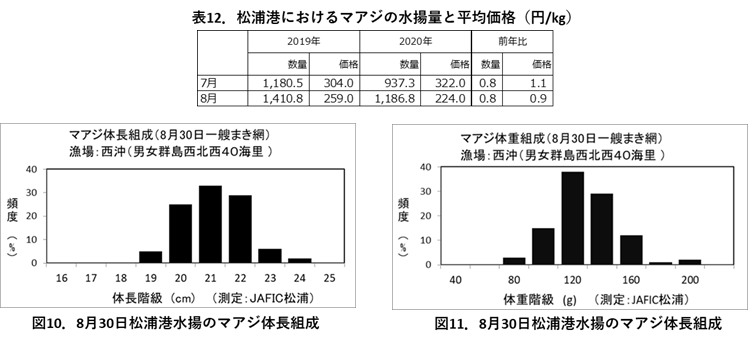

〇松浦港: 8月の水揚量は7月を上回り、前年を下回った(表12)。7月は対馬海域主体の操業だったが、8月は九州西沖主体の操業であった。水揚物の体長は20〜22cm主体で体重120g前後主体であった(図10、11)。

〇松浦港: 8月の水揚量は7月を上回り、前年を下回った(表12)。7月は対馬海域主体の操業だったが、8月は九州西沖主体の操業であった。水揚物の体長は20〜22cm主体で体重120g前後主体であった(図10、11)。

7.まとめ

太平洋側のマイワシについて、花咲沖で操業した棒受網漁業では、8月は体長16〜18cmの1・2歳魚が主体で漁獲された。釧路沖に漁場が形成されている道東まき網でも体長16〜18cmの1・2歳魚主体に20cm以上の3歳魚以上も若干見られた。一方7月の石巻で見られた1・2歳魚は北上し、当歳魚が出現した。道東まき網では8月以降1日当たりの漁獲量が増加したが、群れが薄いため網数を増やした操業を行っているのが特徴だった。8月の太平洋側のマイワシは東北沖では当歳魚主体で、道東沖では1・2歳魚が漁獲されたが、群れが薄かった。9・10月に水温が下がり、花咲よりさらに東に分布しているであろう3歳以上の来遊が期待される。

日本海側のマイワシは低調であった。7月以降、当歳魚の水揚げが続いており、今後も続くと考えられる。

8月の東北沖のまき網は、さば類・スルメイカ主体の操業になった。八戸港におけるさば類の水揚量が前年をやや上回った。石巻では定置網と底曳網での水揚げであり、体長は31cm前後が主体であった。9月には水揚量が減少し、10・11月になると南下群が水揚げされると見込まれる。

銚子沖操業の二艘まきによるマアジは7月まで不調であったが、8月は7月および前年同月を大きく上回った。太平洋側のマアジの資源は減少傾向にあり、9月以降の水揚量は前年を下回る水準で推移すると考えられる。

中西部日本海においては、8月は中小型まき網によるマアジやぶり類の水揚げが主体であった。マアジの水揚量は7月を下回ったものの前年を上回り、加工原料としての需要もあるため価格も好調であった。

東シナ海側では九州西沖海域を中心にマサバ・マアジが漁獲され、水揚量はマサバ・マアジともに7月を上回り、前年を下回った。台風等の影響で操業に支障があったものの前年の80%ほどの水揚量を維持している。今後は九州西沖主体に漁場が形成され、マサバは1歳魚が主体に漁獲されると考えられる。