僩僺僢僋僗

7寧偺僗儖儊僀僇嫏嫷宱夁偵偮偄偰

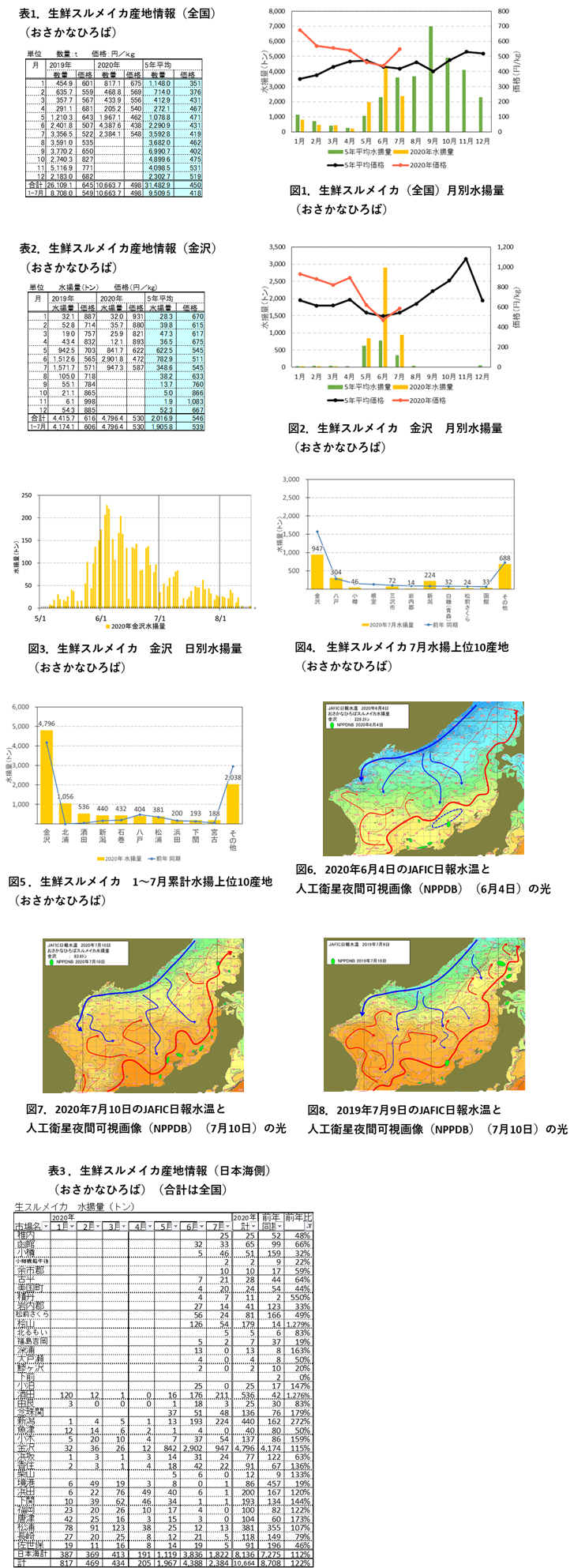

丂JAFIC偍偝偐側傂傠偽乮埲壓丄偍偝偐側傂傠偽偲偄偆乯偵傛傞7寧偺僗儖儊僀僇偺悈梘検乮8寧19擔尰嵼偺廤寁丄埲壓摨條乯偼2,384妮偱慜寧乮4,388妮乯傛傝戝偒偔尭彮偟丄慜擭乮3,357妮乯丄嬤擭5擭暯嬒乮3,593妮乯傪壓夞偭偨 乮昞1丄恾1乯丅7寧偺暯嬒壙奿偼548墌/kg偱丄悈梘検偑戝偒偔尭彮偟偨偙偲傕偁傝丄慜寧乮438墌/kg乯傛傝忋偑傝丄慜擭乮522墌/kg乯丄5擭暯嬒乮419墌/kg乯傪忋夞偭偨乮昞1丒恾1乯丅

丂嶻抧暿乮JAFIC挷嵏抧乯偺7寧偺悈梘検偼丄嵟傕懡偄嬥戲偱947妮偲側傝慜寧乮2,902妮乯傛傝戝偒偔尭彮丄慜擭乮1,572妮乯傪壓夞傝丄嬥戲偩偗偱慡崙偺7寧偺悈梘検尭彮偺栺80%傪愯傔偨乮昞1丒2丒恾2丒3乯丅傑偨丄嬥戲偱偺擔暿偺悈梘検偼5寧壓弡偐傜媫憹偟偨偑丄6寧忋弡傪僺乕僋偵彊乆偵尭彮偟丄7寧偺嵟懡偼10擔偺83.6妮偱丄寧枛偼1擔偁偨傝20乣30妮偵尭彮偟偨乮恾3乯丅

丂懠偺庡梫嶻抧偺7寧偺悈梘検偼丄敧屗304妮丄怴妰224妮丄庰揷211妮丄嶰戲72妮丄昈嶳54妮丄彫栘54妮偱偁偭偨丅悈梘忋埵10嶻抧偺側偐偱偼怴妰丄庰揷偱傗傗憹壛偟丄慜擭傪忋夞偭偨偑丄偦偺懠偱偼慜擭傪壓夞偭偨嶻抧偑懡偐偭偨乮恾4乯丅傑偨丄摴惣奺抧偱偼栚棫偭偨憹壛偼傒傜傟偢丄摴惣増娸奺抧偺崌寁悈梘検偼慜寧暲傒偩偭偨乮昞3乯丅

丂1乣7寧偺椵寁悈梘検偼丄嬥戲偑4,796妮偱慜擭乮4,174妮乯傪忋夞傝丄嬤擭6擭娫偱嵟懡偲側偭偨丅傑偨悈梘忋埵10嶻抧偱偼丄慜擭傪忋夞偭偨嶻抧偑懡偐偭偨偑丄偦偺懠偺嶻抧偺崌寁偼1,202妮偱慜擭乮1,831妮乯傪壓夞偭偨乮昞2丒恾5乯丅傑偨丄摴惣奺抧偱偼丄慜擭傪壓夞偭偨嶻抧偑懡偐偭偨乮昞3乯丅

丂嬥戲偺6寧丄7寧偱嵟傕悈梘検偑懡偐偭偨6寧4擔丄7寧10擔偍傛傃慜擭摨婜乮7寧9擔乯偺JAFIC擔曬悈壏恾傪傒傞偲丄嘆6寧偵慜擭傛傝壂崌傪杒忋偟偰偄偨懳攏抔棳偑丄堦晹偱6寧傛傝増娸偵愙娸孹岦偲側偭偨丅嘇懳攏抔棳撪偺悈壏偼丄慜寧傛傝尠挊偵徃壏偟丄慜擭偲斾妑偟偰傕1亷慜屻崅傔偲側偭偰偄偨丅嘇塀婒杒曽偱偼丄6寧偼抔悈偺杒忋偑庛偐偭偨偑丄7寧偼抔悈偺杒忋偑尠挊偲側傝丄戝榓懲惣壂偵抔悈偑攇媦偡傞傛偆偵側偭偨丅嘊6寧偼丄擻搊敿搰杒惣壂偐傜庒嫹榩壂偵偐偗偰偺懳攏抔棳偺撿懁偵椻悈堟偑峀偄斖埻偵暘晍偟偰偄偨偑丄7寧偼懳攏抔棳偑愙娸孹岦偲側偭偨丅傑偨丄NPPDNB乮恖岺塹惎栭娫壜帇夋憸乯傪傒傞偲丄7寧偵側偭偰怴妰導丄嶳宍導丄廐揷導丄敓娰丄晲憼懲晅嬤偵僗儖儊僀僇嫏応偲巚傢傟傞岝偑傒傜傟傞傛偆偵側傝丄怴妰導乣廐揷導偱偼慜擭傛傝岝偑懡偐偭偨偑丄摴惣増娸偱偼傎偲傫偳岝偑傒傜傟偢丄晲憼懲偱傕岝偑彮側偐偭偨乮恾6丒7丒8乯丅傑偨丄恾偵偼側偄偑7寧壓弡偵戝榓懲偺惣壂偱丄僗儖儊僀僇嫏応偲巚傢傟傞懡悢偺岝偑傒傜傟偨偑丄挿懕偒偟側偐偭偨丅

丂JAFIC擔曬悈壏丄NPPDNB丄偍偝偐側傂傠偽偺僨乕僞偐傜丄6寧傑偱愇愳導晅嬤偵懾棷偟偰偄偨僗儖儊僀僇偑丄7寧偵偼杒忋傪奐巒偟偨偙偲偵傛傝丄嬥戲偱偺悈梘検偑戝偒偔尭彮偟偨偲峫偊傜傟傞丅偟偐偟丄怴妰導埲杒偱偼堦晹偱憹壛偟偨傕偺偺彮検偱偁傝丄嬥戲偱偺尭彮傪僇僶乕偡傞偵偼帄傜偢丄摴惣増娸偱偼慜寧暲傒偱慜擭傪壓夞偭偨丅

丂2020擭搙 戞1夞 懢暯梞偍傛傃戞2夞擔杮奀僗儖儊僀僇挿婜嫏嫷梊曬乮崙棫尋媶奐敪朄恖 悈嶻尋媶丒嫵堢婡峔丄7寧29擔敪昞乯偵傛傞偲丄8乣9寧偺棃梀検偼丄懢暯梞懁偱偼丄忢斨乣嶰棨奀堟偱慜擭暲傒偩偑丄摴搶懢暯梞奀堟偍傛傃捗寉奀嫭乣摴撿懢暯梞奀堟偱慜擭傪忋夞傞偲梊曬偝傟偰偄傞丅擔杮奀懁偱偼丄惣晹擔杮奀偱慜擭傪壓夞傝丄杮廈杒晹擔杮奀偱慜擭暲傒偩偑丄摴撿丒捗寉奀堟偱偼8寧傑偱偵棃梀偺僺乕僋偑偁傝慜擭傪忋夞傞偲梊曬偝傟偰偄傞傎偐丄摴杒丒摴墰奀堟偱偼8寧傑偱偲10乣11寧偵棃梀偺僺乕僋偑偁傝慜擭傪忋夞傞偲梊曬偝傟偰偍傝丄崱屻偺嫏嫷偑婜懸偝傟傞丅