トピックス

令和2年6月の海況について

1. 6月の海況概要

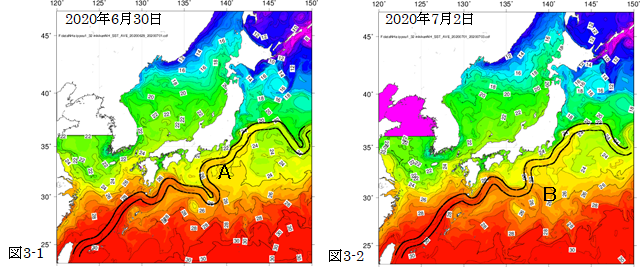

〇東シナ海〜黒潮域

・6月も大蛇行は続き、7月上旬現在も継続している。

・四国沖では黒潮の離岸が進み、下層の低温水等の影響もあり表面水温は前年より低めであった(図1A) 。

・大蛇行は四国沖の離岸の影響でJ字型の流路をとり、最南下緯度は29°Nまで南下した(図1B)。

・遠州灘〜熊野灘沖には黒潮流軸が張り出していたため、23〜24℃の暖水が接岸して、沿岸はおおむね前年より1℃前後高めであった(図1C)。

・九州西沖(図1G)では、24℃以上の暖水が北に張り出し、前年より2〜3℃高めであった。

・沖縄東沖〜四国沖の黒潮流軸以南及び伊豆諸島周辺(図1H)では梅雨前線の停滞による影響もあり前年より低めであった。

〇親潮域・混合水域

・黒潮続流は37°N付近まで北上し、鹿島灘沿岸には19℃以上の暖水が張り出していた。

・福島〜三陸南部沖では、145°E付近を中心に18℃以上の暖水が北上した。三陸北部沖では14〜17℃の暖水は145°Eよりやや沿岸寄りを北上した。おおむね前年より2〜4℃高めであった(図1D)

・三陸沿岸では周囲より低温の水が南下していた(図1E) 。

・釧路南東沖には暖水塊があり、前年より2℃前後高めであった(図1D)。

・親潮は、沖合分枝は147°E付近を40〜41°Nまで南下( 図1F)しているものの、沿岸分枝の南下は襟裳岬付近に留まった。

・3〜4月の親潮面積は気象庁の資料によると1982年以来最小を記録したが、現在も平年より親潮面積が小さい状態が続いている。

〇日本海

・20℃台の水は男鹿半島、15℃台の水は北海道の積丹半島付近まで北上した。

・前年より低めであった5月から一転し、一部を除き前年より高めで、大和堆北沖及び朝鮮半島東北部沿岸では2〜3℃高めであった。

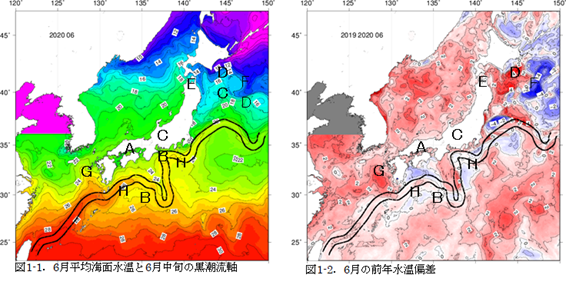

2. 6月の海況の推移

〇東シナ海〜黒潮域

・黒潮流軸は九州から四国沖では6月前半から後半にかけて2℃前後昇温したが、伊豆諸島北部から房総半島では昇温は弱く1℃前後であった。

・6月前半から後半にかけて、九州〜四国沖(図2A)において流軸の離岸が進み、6月後半は都井岬沖をほぼ潮岬沖まで南東進する経路をとった。この流軸の離岸に伴い、潮岬〜四国沖に低温水が現れた。

・黒潮流軸の最南下緯度は6月前半後半共に29°N付近であったが、四国沖での黒潮流軸の離岸に伴い蛇行は狭いU字型からJ字型に変化した(図2B)。

・遠州灘〜熊野灘沖には、6月前半は黒潮流軸が張り出して接岸していたが、後半にかけて徐々に離岸していった(図2C) 。

・東シナ海は、6月前半・後半共に北部に、黄海から続く低温水が分布していた (図2G)。

〇親潮域・混合水域

・黒潮続流は6月前半後半共に37°N付近まで北上し、流路の変化は小さかった。

・福島〜三陸南部沖では、18℃以上の暖水は6月前半・後半共に145°E付近を北上していたが、三陸北部では後半は暖水の北上部が沿岸寄りになった(図2D)。

・釧路南東沖では6月前半・後半共に暖水塊が分布し、後半には2℃前後昇温して16℃台になった。

・三陸沿岸は下層に低温水が分布し、この影響もあり周囲よりやや低温であった(6月前半は12〜13℃、後半は14〜15℃が分布)(図2E)。

・6月前半・後半共に道東沿岸には冷水が分布するが、南下は襟裳岬付近であった。親潮沖合分枝は6月前半・後半共に147°E付近を40〜41°Nまで南下していた。

〇日本海

・20℃台の水は6月前半は山陰西部沿岸まで分布していたが、後半は沿岸では男鹿半島、沖合では大和堆付近まで北上した。また、15℃台の水は前半は奥尻島付近まで分布していたが、後半には北海道南部まで北上した。

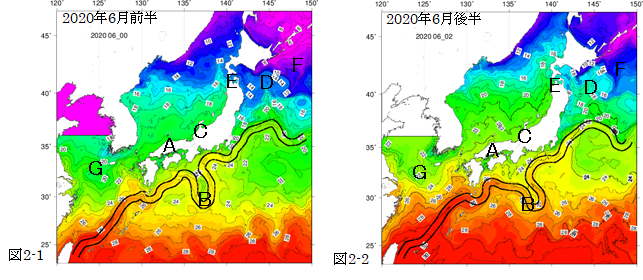

3. 黒潮蛇行の切り離しについて

6月下旬に蛇行の南下部と北上部が接近し、6月30日には南下部と北上部がほぼ密着した状態となった(図3-1A)。

7月に入ると、この密着した部分がつながり、蛇行の南端が切り離され冷水塊となった(図3-2B)。

2017年秋に始まった今回の大蛇行において、2019年1〜2月にも今回と同様の蛇行の切り離しが起こっている。

2019年1〜2月の蛇行の切り離し後は、一時的に流路が変わったものの大蛇行は縮小することなく、現在までつづいている。

蛇行の切り離しは1975年から約5年続いた過去最大規模の大蛇行でも1977年5月と1979年4月に起こっていた。

このような過去の例から推測すると、7〜8月も大蛇行は継続すると思われる。