トピックス

カツオ・ビンナガに関する水産関係者との意見交換会

概要 (日南市・高知市)1. はじめに

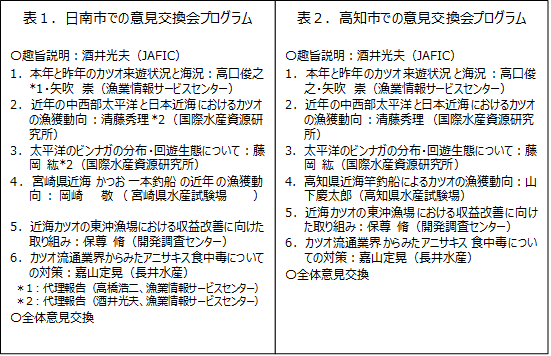

水産関係者との意見交換会「カツオ・ビンナガに関する最近の話題」が宮崎県日南市(表1)及び高知市(表2)でそれぞれ、12月13日に44名、12月17日に55名の参加を得て開催されましたので、その概要をご紹介します。両会場とも参加者にはカツオ竿釣り漁船の船主さんや船頭さんが多く出席されたことが特徴です。また、時期的にもカツオ竿釣り漁期終了(11月)直後であり、地元の話題を除いてほぼ同じ内容でしたので、一括して掲載いたします。

2. 本年と昨年のカツオ来遊状況と海況

本年(2019年)の全国主要港の竿釣りとまき網の合計水揚げ量は約3.7万トンで前年同期比11%減、6年同期平均比15%減で、2012年以降で最も少なくなる見込みです。また、近海カツオ竿釣りの漁獲量は4〜7月に1日1隻平均2.1〜6.9トンで低調に推移しました。8月に入って平均13.2トンとなった週もありましたが、年間では平均5.4トンで前年より1.0トン減少し、2014年以降で最も少なくなりました。2019年は黒潮の大蛇行の影響を大きく受けたため、黒潮流路がA型となり熊野灘沿岸にカツオ竿釣り漁場ができました。同様の年について漁海況を紹介し、黒潮流路がA型で熊野灘沿岸に19℃以上の反流が見られる年や、A型以外でも熊野灘沿岸が反流や黒潮本流の接岸により20℃以上となる年には熊野灘沿岸に漁場形成されることがありました。

3. 近年の中西部太平洋と日本近海におけるカツオ漁獲動向

中西部太平洋における漁獲量は 1970年代まで40万トン台でしたが、2014 年には約 200 万トンに増加し、2018 年の漁獲量はやや減少して約 179 万トンでした。漁獲の82%はまき網船で、竿釣は8%程度でした。一方、日本近海は本種の分布縁辺部にあたり、漁獲は資源量と北上回遊・漁場形成に係わる海洋環境に影響されます。その漁獲量は、1970年代以降9~21万トン(北緯20度以北)で推移してきました。2018年の常磐・三陸沖漁場の漁獲量は3.7万トンで、2008~2017年の10年平均値(4.7万トン)を下回りました。2019年には3年ぶりに中西部太平洋のカツオ資源評価が実施され、資源量の推定精度は2016年より改善されました。それによると、親魚量は減少傾向、漁獲圧は増加傾向、加入量は増加傾向にあることが示されました。

4. 太平洋のビンナガの分布・回遊生態について

太平洋のビンナガの分布は北緯50度〜南緯40度におよびます。形態的特徴や赤道付近では漁獲されないこと、南北を跨ぐ標識再捕が無いこと、産卵場・産卵盛期が一致しないことなどから、南北太平洋では系群が異なるとされています。2017年における北太平洋のビンナガの主要漁業国は、日本(3.5万トン)、米国(0.8万トン)、台湾(0.4万トン)、カナダ(0.2万トン)、その他(0.4万トン)でした。総漁獲量は10〜20年くらいの周期で変動してきました。紀伊半島沖の黒潮域で4月に電子標識を付けた未成魚は10月には西経160度(ハワイの北方北緯45度)に達した後、2月に再び放流海域へ戻ってくることがわかりました。標識魚が経験した水温は平均で20℃(最低12.9℃、最高20.9℃)であることがわかりました。このようなビンナガの行動から、黒潮-親潮移行域を境にして、北では水温限界13℃以上となる表層が竿釣り漁場となり、一方、南では水温が20℃以下の水深100〜150mが延縄漁場となるなど操業と深く関係していることが示されました。

5. 宮崎県近海鰹一本釣り船の近年の漁獲動向

2018年までのカツオ一本釣りの漁獲量は2005年以降減少傾向にあります。同一漁船20隻の近年の変化を見ると、漁獲量は4月以前は増加するものの、10月以降減っており、1999年以降のCPUE(1日一隻当たり漁獲トン数)は年率2.1%で減少しています。2019年は4〜6月に遠州灘から熊野灘の黒潮蛇行の内側に漁場が形成され、本州東方海域での漁場形成が遅くなりました。宮崎県船の気仙沼でのカツオ水揚げ価格は、三陸沖で漁獲が増加した8月以降に低下しました。また、2019年における8月までのビンナガ漁獲量は減少して平年の42%となりました。

6. 高知県近海竿釣り船によるカツオの漁獲動向

2019年の近海竿釣船の漁獲量とCPUEはいずれも前年及び平年を下回り、“小”カツオ(1.5〜2.5kg)が減少して“中”カツオ(2.5〜4kg)は横ばいもしくは増加しました。主漁期である6〜7月に三重から静岡沖で漁場形成されましたが、漁獲量とCPUEは低水準にとどまりました。高知県沿岸で8〜10月に獲られる1kg未満のカツオ小型魚の漁獲量と翌年の近海竿釣の“小”カツオ漁獲量との間に正の相関が見られました。

7. 近海カツオの東沖漁場における収益改善に向けた取り組み

近海カツオ一本釣り漁業に関して、経費の削減、水揚げ金額の確保及び居住環境に配慮した新型船の導入が検討されています。その実証試験にふさわしい海域として西沖(南西諸島、九州西方海域)が選定され、短期操業の確立のための漁場探索技術が紹介されました。カツオへの衛星標識を用いた技術では、標識の浮上位置から回遊傾向が把握され、当業船の漁場とほぼ一致しました。また、ドローンと画像解析技術によってカツオの群れを判別することができました。以上の技術は探索技術として有効であることが示されました。

8. カツオ流通業界からみたアニサキス食中毒についての対策

今年(2019年)のカツオ漁は近年にない浜値の低迷に終わりました。この原因として、前年にカツオに寄生するアニサキスによる食中毒が多く発生して、小売店の売り控えが生じたことが一要因と考えられています。しかし、カツオを解体する際に内蔵などを調べた経験では、前年よりも内蔵からアニサキスが発見される頻度ははるかに少ないと思われます。これは、前年が特異的な年であったことと思われます。カツオに寄生したアニサキスは、漁獲後に内臓から腹側筋肉内に移動することがわかっています。昨今、脂身の多い腹側を残したおろし方がスーパーなどで行われていますが、背側を刺身にするような伝統的なおろし方をすることがアニサキス中毒の大きな対策になるとの説明がありました。

9. 総合討論(主たる質疑応答)

◎日南市での意見交換会における質疑応答は以下の通りでした。

Q:カツオ来遊状況に関して、黒潮大蛇行に周期性はあるのか、原因や予測はできるのか?

A:最近、大蛇行のメカニズムは、大陸からの季節風で九州南東海域にできる暖・冷の小渦が蛇行に繋がることがわかってきた。周期性は認められず、中長期の予測は難しい。なお、同じような大蛇行でもカツオの漁場形成が熊野灘に形成された2019年と形成されなかった2018年とでは蛇行内の反流の強さに違いが見られた。微細な構造が異なっていることにも留意しなければならない。

Q:ビンナガの回遊データを解析した結果、13℃が限界水温であることが示されたが、現場での釣獲場所での水温と合っているか?

A:漁船では釣獲水深での水温を知るすべはないが、表面水温で13℃を下回ることはない。表層で釣獲があった一本釣りでの例では表面水温27℃くらいのこともある。

Q:電子標識による回遊の結果はもっと短期間でわからないのか?

A:電子標識データそのものには位置データは記録されず、標識を回収してから位置や回遊ルートの推定など複雑な計算をするためかなり時間を要してしまう。

Q:海上でのドローン運用で風速の影響、及び外国での実用例はあるか?

A:試験は平均風速5m/秒以下の条件で行った。機体が風に流されることから、実用化するには機体の安定制御に課題がある。米国では旋網船を有人ヘリからドローンに替える開発が行われているが、まだ実用化されていない。

Q:アニサキス対策として最も重要なことは何か?

A:昔からのカツオのおろし方をすること。最近は脂身の多い腹側を残して刺身にする習慣が広がった。このため、寄生率の高い腹側の筋肉からの摂取が問題を引き起こした。先人の知恵である伝統的な背側をさばくことでリスクを抑えられる。また、魚の品質をどう担保するのかという考えに立てば、養殖魚やマグロで採用されているトレーサビリティーとしての情報(いつどこで獲れたかなど)を残す制度が必要である。

◎高知市での意見交換会おける質疑応答は以下の通りでした。

Q:WCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)の最新の情報をお願いします。

A:2016年の会議では、漁業がないと仮定した場合(F=0)の産卵親魚量(SB)の暫定的な目標値(SB/SBF=0)を50%としていた。今年はそれを42%に下げようという議論になったが、目標値を決めるのは来年(2020年)の会合であることから、目標を値下げるのは先送りとなった。

Q:ビンナガの回遊を考える場合、北上するのは7〜15kgの未成魚で、黒潮流軸の南にとどまるのは20kg以上の大型魚である。魚のサイズ構造を考えるべきではないか。

A:その通りである。今後、大型魚も含めて検討してゆきたい。

Q:ビンナガの場合、現在は大目流し網も無いので強い漁獲圧がかかっているとは思えない。自然変動の中で資源が動いていると考えて良いのかか?

A:ある程度そう思っている。漁業では全ての季節・海域を追えていないので、資源変動を漁獲圧力だけで説明するのは難しい。1952年からの漁獲量は、近年、減少傾向は見られるものの、10〜20年のスケールで資源が変動している可能性がある。

Q:8月以降に漁模様が回復したが、この時の極小サイズ(1.5kg以下)、ピンガツオはどうだったか?

A:小銘柄(2kg前後)のものが多く獲れ、極小の割合は少なかった。8月以降では、三陸沖の東経150°付近の漁場では極小サイズが見られたが、沿岸寄りの漁場では中サイズ以上の大型の割合が高かった。

Q:カツオの衛星標識の価格が30万円と高価であるが?

A:衛星標識自体が研究のために提供されていることによるものだが、実際の応用への道筋を提示できれば需要と供給の関係でもっと安くなると考えている。

Q:標識調査結果は、漁業者が感覚的に想定しているカツオの動きをしていたのだろうか?

A:同じ感覚である。我々漁業者としては右回りの渦の西か北かの水温差の大きいところに移動することを想定する。

Q:ドローンは何キロくらいの範囲で使えるのか?

A:日本の電波法の規定があるので現状では4〜5km程度でしか使えない。

Q:カツオの体長組成の報告があまりなかったが、今年の7月以降のカツオのサイズは? 例年、夏〜秋にかけて一回り小さいサイズが入るが、今年はそれよりも少し大きなものが入ったことで漁が回復したのではないかと想像しているが、どうだったのか?

A:いわゆるD群よりも少し大きめのカツオが秋に獲れた。