トピックス

サンマに関する水産関係者との意見交換会の概要

1.はじめに

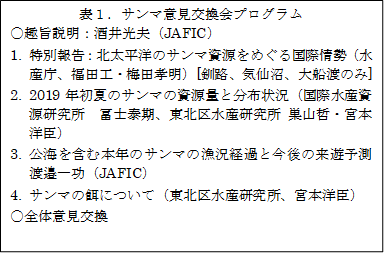

水産関係者とのサンマに関する意見交換会「最新の資源状態と漁況予報」(表1)が、8月3日〜8月22日にかけて、道東3ヶ所(根室、厚岸、釧路)、三陸3ヶ所(気仙沼、大船渡、女川)で開催されました。その概要を紹介します。冒頭の趣旨説明で,サンマ資源と漁業の抱える課題(資源、漁業と経営、流通加工)が示されました。資源については中期予測が難しいが、サンマ幼魚期のクロロフィルを指標にした海洋生産性と来遊量との間に関係が見られること、さらに、近年、サンマの沖合化と小型化が進んでいる原因として、幼魚生育場がより東に移ったことと、海洋生産性を低下している可能性が紹介されました。

2.NPFCによる資源管理措置について

最近の北太平洋漁業委員会(NPFC)のサンマ資源管理をめぐる進捗状況について説明がありました。沿岸国である我が国の措置を踏まえて、一貫性を持った形でNPFCの措置を提案する必要が強調されました。2000年初頭から外国漁船による公海の漁獲割合が増加し、NPFCが設立された2015年には公海での漁獲が過半を占める現状となりました。昨年までに隻数増加の禁止、洋上投棄の禁止などが合意されていました。今年は“200海里水域”および“条約水域(公海)” 各水域について漁獲可能量をそれぞれ33万トン、22.6万トン、総計55.6万トンが合意されました。これらは来年度漁期に適応され、国別配分は来年の年次会合で検討される予定です。

3.2019年初夏のサンマの資源量と分布状況

最新の6〜7月にサンマの分布と来遊量を調べるため西経160度以西の北太平洋で実施された表層トロール調査およびその解析結果に基づき、今期の来遊量、魚体、漁期・漁場の予報が報告されました。その結果、今年の推定資源量は2017年に次ぐ低水準であることがわかりました。今期の来遊状況は以下のように予想されました。

■来遊量:漁期を通じた来遊量は昨年を下回り、9月中旬までの来遊量はきわめて低調に推移する。

■魚体: 1歳魚(体長は29cm以上)の割合が低く、1歳魚の平均体重は2018年を下回る。

■漁期と漁場: 漁期当初(8月下旬)の漁場は択捉島以北の海域に分散し、魚群は親潮第2分枝に沿って南下し、漁場は沖合を中心に形成され、三陸海域への南下時期は例年より遅れて10月下旬となる。

4.公海を含む本年の漁況経過と今後の来遊予測

今期のサンマ棒受網の公海操業(5/20〜7/20)、沿岸流し網操業(7/10〜7/20)、および今期の海況情報ならびに昨年と一昨年の漁況を振り返りながら、今漁期の予想推移が説明されました。

■公海操業:主漁場は昨年よりも沖合の東経165度以東(水温9〜10℃)に形成され。体長は昨年とほぼ同じだが、体重はやや少なく、太り具合が悪い個体が多かった。

■流し網:昨年に引き続き不漁でほとんど漁獲がないまま終漁し、昨年同様、日本近海を北上した群は少ないとみられた。

以上より、今漁期は資源が少なく、分布が沖合に偏り、かなり漁獲が少ない年となりそうとの見方となりました。

5.サンマの餌について

近年、サンマ1歳魚の肥満度が低下してきており、餌環境の変化が関連すると考えられます。サンマは北上期に餌となる動物プランクトンをたくさん食べており、主な餌生物はカイアシ類の2種(Neocalanus prumchrusとN. cristatus)とオキアミです。これらは日本の近海に多く分布し、上記カイアシ類では沖合の東経160〜180度にかけても多く分布します。ところが、最近、餌の多い近海を北上するサンマが減少し、さらに沖合のカイアシ類が減少してきました。これにより、沖で北上するサンマの餌環境が悪化して、魚体が痩せてきているのではないかと見られています。また、サンマの餌とならないサルパ(クラゲ様の動物プランクトン)が大発生しているようです。

6.参加者からの意見と回答など(主たる質疑応答)

Q:西経域に0歳魚が多く見られるが、これが来年の水揚げ増に繋がるか?

A:この予測は難しい。その理由は、調査では0歳魚全てが採集されているわけではないので、現状の0歳魚の豊度から翌年の1歳魚の量を把握するまでには至っていない。もし、完全に0歳魚を把握できれば翌年の1歳魚の量も把握できる。

Q:NPFCのサンマ資源管理の対応方針に関して、トン数の漁獲制限がされたことは前進である。しかし、現在のように小さい魚を10トン獲るのと、かつてのように大きな魚を10トン獲るのでは尾数で考えると大きな違いがあると思う。サイズ規制のような取り組みは出来ないのか?

A:小型魚が多い海域がNPFCの科学委員会で示されたので、6-7月の東経170度以東での漁獲を制限する推奨措置がとられた)。しかし、まだ始まったばかりなのでこれから科学的データを蓄積して適切な資源管理措置が導入されるよう取り組みたい。

Q:サルパの大発生原因は?

A:まだ原因はわかっていないが、南極海や日本海も含めて世界中で報告されている。1年で急増して、次年にはいなくなるということもあり、来年は発生しないことを期待する。

(情報企画部)