トピックス

今年6月までの主要魚種水揚量と価格の動向

1.はじめに

水産庁と水産研究・教育機構では毎年資源評価を更新しています。カツオやサンマといった複数国が漁獲する資源を除く、我が国周辺資源については、7月から令和元年度の資源評価会議が各地で開催される予定です。今回は、JAFICの「おさかなひろば」で公表している産地市況に基づき、今年6月までと2016年以降の水揚量(月別の累積値、各図左)と月別単価(1㎏辺りの価格(円))の推移(各図右)を紹介します。なお、6月の値は暫定値です。また、今年からサンマの公海操業が本操業としてスタートしましたが、芳しい結果は得られていません。なお、資源動向は昨年度(平成30年度)の資源評価結果を使用しました。資源動向は、過去5年間の資源量や漁獲量の推移から判断したものであり、今後の予測ではないことにご注意願います。

2.イワシ類・サバ類・マアジ

生鮮(生)マイワシの水揚量は年々増加してきました。2018年はほぼ2017年並みでしたが、2019年は増加傾向が加速しました。これは、主に太平洋系群の近年の加入量が多く、資源管理により漁獲の圧力も低めに推移しているためと思われます。2018年は魚体が小型のため単価が安く、2019年の魚体はほぼ2018年並みであることに加え、水揚量が増加したことなどから単価は2018年より低くなりました。資源評価ではマイワシは太平洋系群・対馬暖流系群とも増加傾向でした。

生鮮カタクチイワシは2014年から2015年にかけて水揚量が半減しました。その後2年間はほぼ安定して水揚されてきましたが、2018年は過去2年間よりも水揚量が大きく減少しました。しかし、2019年は2017年並みに回復しました。資源評価ではカタクチイワシは、太平洋系群が減少、瀬戸内海系群が横ばい、東シナ海系群が減少とされています。このように、マイワシとカタクチイワシの資源量や水揚量が逆相関するという魚種交替現象は、今年はやや緩和されました。

生鮮サバ類とマアジの水揚量は近年安定してきましたが、2019年のサバ類は2018年よりもやや水揚量が少なめに推移しています。これに対応し、サバ類とマアジでは単価がやや上がりました。なお、資源評価ではマサバは太平洋系群・対馬暖流系群とも増加傾向、ゴマサバは対馬暖流系群が横ばい、太平洋系群は減少傾向とされています。そのため、サバ類のなかでもマサバの割合が増加して来たと思われます。

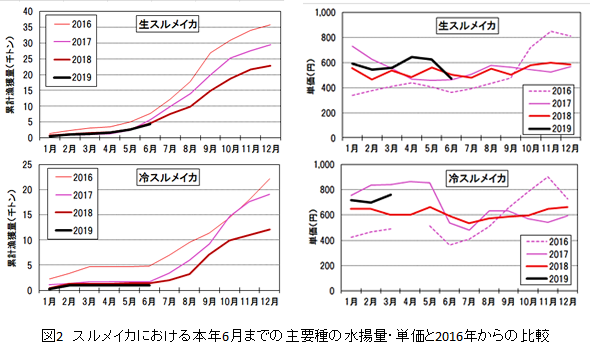

3.スルメイカ

スルメイカの水揚量は近年減少が続き、2016年は2015年から半減し、特に低調な状態が続いています。2019年漁期はまだ始まったばかりですが、2018を下回る水揚量で推移しています。イカ類は外国産を含めて近年水揚量が少ない傾向にあることもあり、特に2016年の秋〜冬に価格が急騰し、価格は生鮮と冷凍でやや傾向が異なりますが、高どまりしています。

資源評価では冬季発生系群・秋季発生系群ともに減少傾向です。スルメイカの資源変動に大きく影響する東シナ海から日本海南部に分布する産卵場や産卵のための南下経路である日本海の水温や外国船の動向に注視が必要です。

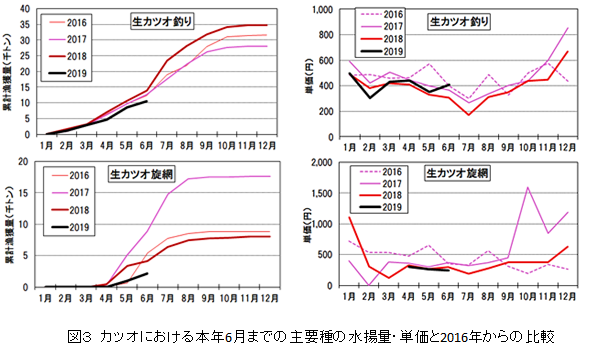

4.カツオ

2019年の生鮮カツオ(釣り)の水揚量は1月から昨年をかなり下回る状況が続いています。特に、日本近海での5〜6月は熊野灘を中心に漁場が形成され、例年の伊豆諸島から房総沖と大きく異なりました。この原因については良く分かっていません。7月に入っても竿釣り漁場は常磐から三陸沖まで北上せず、熊野灘沖に加えて黒潮続流の南側(北緯33〜36度)にありました。7月中旬以降の主漁場は黒潮続流南部のみとなり、例年の漁場(常磐・三陸沖)ではほとんど操業がありません。このように、2019年のカツオ竿釣り漁場は例年と著しく異なっています。なお、黒潮続流南部ではビンナガ主体の漁場もあります。

6月28日に水産庁が公表した、主に近海カツオ一本釣り漁業の対象となる「令和元年度常磐・三陸沖カツオ長期来遊動向予測(6月〜11月)」 では、6月以降の来遊量は「昨年および過去10年平均を下回る」と予測されました。現在までの水揚量は、この予報どおりに推移していますが、予測の信頼区間は広いため、注意が必要です。生鮮カツオ(釣り)の価格については2018年にアニサキス問題により低下し、2019年の価格もほぼ2018年並みの低水準で推移しています。

生鮮カツオ(旋網)は2016年と2018年に著しく水揚量が減少しましたが、この原因はキハダなどを狙う操業が多かったためといわれています。実際、全国の生鮮キハダの2016年と2018年の水揚量は約2万5千トンと、近年では大幅に増加しました。2017年の生鮮カツオ(旋網)の水揚量は2014年、2015年並みに回復しましたが、2019年は竿釣り同様に大きく減少しました。

今後、各魚種の年後半の漁模様に注目して行きたいと思います。

(谷津明彦)