トピックス

第39回JAFIC研究会(マサバなど)の概要

1.はじめに

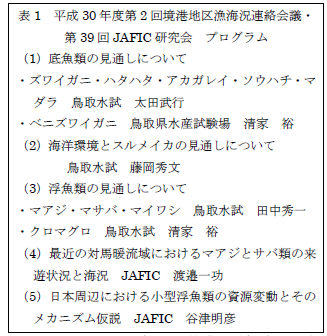

標記研究会「マサバ・マアジ・マイワシの資源状態をさぐる」(表1)が3月19日に境港市の商工会議所で58名が参加して開催されました。鳥取県水産試験場では年2回(12月と3月)、境港地区漁海況連絡会議を開催し、海洋環境や主要魚種の資源状況および漁の見通しを発表して来ました。

一方、JAFICでは全国の漁海況情報を収集し水産関係者に提供するため、対馬暖流域では鳥取県境港と長崎県松浦港に調査拠点を設けています。近年、外国船の漁獲による漁業資源への影響が懸念され、マイワシとマサバの道東漁場へ出漁するまき網漁船も多くなり、山陰地方の漁船や資源の動きも変化しています。

そこで今回は両機関が初めて共同して、マアジやマサバを中心として鳥取県海域を含む対馬暖流域や日本周辺における浮魚類の資源状況・漁況・海況などについて最新の知見を取りまとめ、報告することといたしました。

今回は、底魚類・スルメイカ・クロマグロに関する発表から、興味深い点を始めに紹介し、続いて主題であるマサバ・マアジ・マイワシに関して、鳥取県沿岸、対馬暖流域、日本全体の長期資源変動という、異なる時空間スケールから検討した結果について、筆者の視点からを述べることとします。従って、今回の内容は鳥取県水産試験場やJAFICの見解ではないことをお断りしておきます。

2.鳥取県周辺の主要底魚類の動向

鳥取県の沖合底曳網漁業(沖底)の主力はズワイガニであり、漁獲量では沖底全体の17%を占めるに過ぎませんが、金額面では51%の最重要資源です。水産研究・教育機構の調査では、今後3年間の加入量は低調と予測されたことから、昨年10月にTAC種として始めて期中改定によるTACの削減が行われました。そのため、11月には海況が良かったことも相まって残りのTACをめぐる競争的な漁獲が生じてしまい、結果として11月の漁獲量と単価が前年同期のそれぞれ1.66倍と0.58倍になり、「カニの無駄遣い」となってしまいました。今後同様な事態を避けるための方策(例:IQの導入)が必要です。

3.鳥取県周辺のスルメイカの動向と海洋環境

近年、スルメイカの資源量と漁獲量は減少傾向が続いています。その原因が海洋環境を中心に様々な面から検討されています。しかし、本年1~2月には西部日本海に小型いか釣り漁船が集中し、境港への入港隻数は前年の3倍を超え、水揚量は前年2月の3倍近い150トンとなりました。このスルメイカは、魚体の大きさから産卵場への南下途中の群と考えられ、日本海の高温化に伴い、産卵期がこれまで以上に遅れていることを示唆しています。

4.日本海のクロマグロ

日本海を含む太平洋クロマグロ資源は、ご存知のように近年低迷し、厳しい資源管理が行われています。その一方、水産研究・教育機構によると2015年以降の発生量は増加傾向にあります。境港に水揚げされるクロマグロは比較的単価の高い3歳魚が主体ですので、2019年の漁獲増が期待されています。大西洋クロマグロが厳しい資源管理によりV字回復しましたので、適切な資源管理により太平洋クロマグロの回復が望まれます。

5.日本海のクロマグロ

山陰沖のまき網の漁況は来遊資源量に加えて表面水温の影響を受け、マサバとマイワシの冬季の漁況は冷水が北側から接岸するほど良くなる傾向にあり、マアジでは春の水温が高いと良好な加入が期待できるとのことでした。マアジ対馬暖流系群は再生産率(親魚量あたり加入尾数)と漁獲圧のバランスがとれており、中位水準にあります。漁況や体長(年齢)組成は主漁場(九州西方、対馬、山陰など)により異なり、

複数の産卵場に由来している可能性が示唆されました。また、漁場と漁期により0歳魚と1歳魚のいずれかが主体となることが示されました。マサバ対馬暖流系群は低位水準ですが、近年は主に漁獲圧力が減少したことにより増加傾向にあります。マアジ同様に主漁場の体長(年齢)組成は異なりますが、過去3年間でみると2019年は比較的大型個体が多く見られています。このことは漁獲圧力の低下と関係していると思われます。

なお、マイワシ対馬暖流系群も増加傾向にありますが、鳥取県沖を含めて日本のまき網漁船による漁獲量は不安定な部分があり、この系群の回遊が日本海のみならず東シナ海や黄海に広がるため、日本のまき網漁場への来遊量が海況などにより大きく影響される可能性があります。

これら3種の太平洋系群と対馬暖流系群の資源動向を比較すると、マイワシは極めて類似した傾向を示しましたが、増加傾向は前者が顕著です。マサバも太平洋系群で増加が顕著です。一方、マアジは太平洋系群で減少傾向にあります。これら資源変動メカニズムとして、①魚種の適水温が異なること、②植物プランクトンの発生時期と産卵期の一致・不一致、③稚仔魚の成長率に加え、再生産率と漁獲圧の関係が同じ魚種でも系群により異なることが紹介されました。

(谷津明彦)