トピックス

2019年2月における北部太平洋のマイワシ漁獲状況

1.マイワシ漁獲状況概要

2月のマイワシ水揚量は前年の3倍であった。

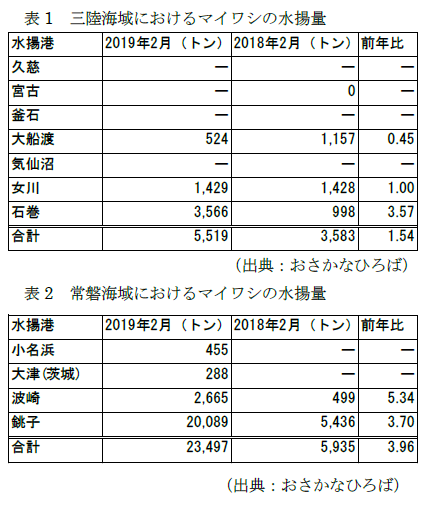

久慈から石巻における主要7港のマイワシの1月の水揚量は5,519トンで前年同期(3,583トン)の約1.5倍であった(表1)。小名浜から銚子における主要4港のマイワシ水揚量は23,497トンで前年同期(5,935トン)の約4倍であった(表2)。

2.マイワシの体長組成

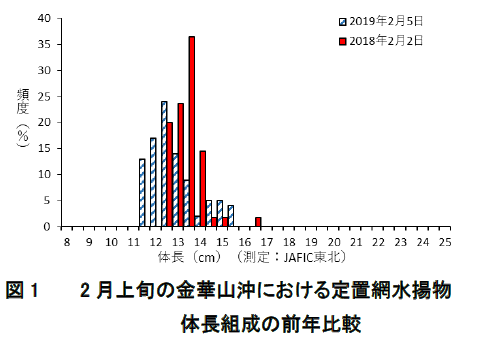

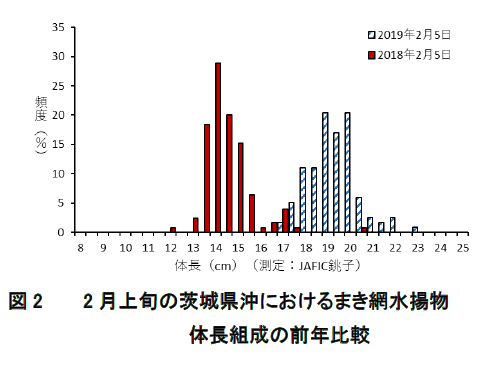

金華山で今年2月上旬に定置網によって水揚げされたマイワシの体長組成は11〜13cm(1歳魚、2018年級群)が主体であり、前年同期では13〜14cm(1歳魚、2017年級群)であった(図1)。茨城県沖で今年2月上旬にまき網によって水揚げされたマイワシの体長組成は18〜20cm(2歳魚、2017年級群)が主体であり、前年同期では14〜16cm(1歳魚、2017年級群)であった(図2)。

水揚物の体長組成について茨城県沖では前年と違いが見られた。

3.海況の特徴

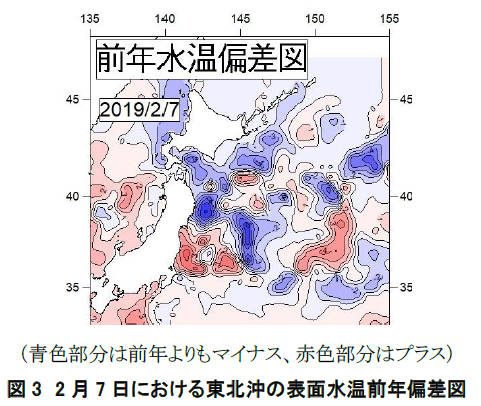

三陸北部沿岸は前年よりも3〜4℃低く、三陸南部〜常磐沿岸は1〜2℃高かった。

4.まとめ

2017年級、2018年級の豊度が高いことから、漁獲量は三陸海域、常磐海域ともに前年を上回った。久慈から宮古では水揚げが見られなくなり、石巻が全体の水揚量の半分以上を占め、石巻の1月の漁獲量を上回った。これは1月に比べて魚群が南下した影響であると考えられる。

また、今年の2月に茨城県沖で水揚げされたマイワシは2歳魚が主体であった。前年は2月上旬には1歳魚が主体であったものの、2月中旬以降は2歳魚が主体となっていた。

三陸北部沿岸の水温が前年よりも3〜4℃低かったことからも、前年に比べて2歳魚の南下が早かったと考えられる。3月はさらに東北から漁場が南下し、常磐海域での水揚げが中心になると考えられる。

(漁海況部)