トピックス

2018年のサンマ漁況を振り返って

1.はじめに

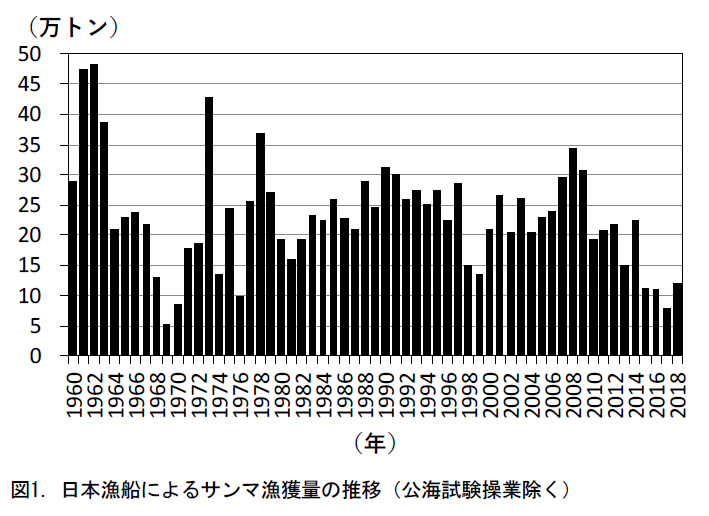

2018年の日本漁船によるサンマ水揚量は、119,930トン(全さんま発表:全国さんま棒受網漁業地域プロジェクト(北洋さけ・ます代替漁業)による公海試験操業分を含まず)であった。2018年の水揚量は、1970年以降最低であった2017年(77,169トン)よりも1.55倍と増加し、2015年(112,264トン)や2016年(109,590トン)を若干上回ったものの、近年では比較的水揚量が多かった2014年(224,755トン)と比べると53%程度であった。また1960年以降の水揚量と比較すると、2018年の水揚量は2015年に次ぐ7番目に低い量であり、引き続き水揚量が少ない状況が続いている。

ここでは、2018年のサンマ漁況を振り返り、2018年の特徴や今後の課題について整理する。

2.サンマの資源量の影響

水産研究・教育機構が漁期前に行った表層トロールを使った調査結果から推定した分布量を見ると、1区+2区(西経177度以西)における分布量(漁期中、日本漁船が操業する範囲に来遊する可能性がある資源)は少ない状況が続いているものの、2018年(約145万トン)は、2017年(約59万トン)よりも増加し、2016年(約122万トン)や2015年(約137万トン)とほぼ同じ(若干多い程度)であった。このような資源の分布の状態が、2018年の漁獲量にも反映し、「漁期を通じた来遊量は、昨年を上回る」という予報通りの結果となった。

1区(東経162度以西)における分布量は、2018年は24万トンであり、2010〜2017年の平均(15万トン)より多かったものの、2003〜2009年の平均(105万トン)と比較すると引き続きかなり少ない。このように、1区の分布量かなり少なかったため、2018年8月の漁獲量は2003〜2009年と比較するとかなり少なくなった。一方、2018年の1区の分布量が2010〜2017年の平均より多かったこともあり、たまたま魚群がまとまりやすくかった8月最終週に、一時的に漁獲量が1日の陸上の処理能力を超えるような量となり、水揚量は8月28日が1,700トン超え、翌29日が2,200トン超えとなり、「サンマ大漁」という各種報道が行われた。しかし9月3日以降、急激に水揚量が少なくなったが、9月中旬には漁獲が再び増加し、9月15日以降、水揚量が2,000トンを超える日が出るようになり、2017年を大きく上回る水揚量となった。2区(東経162度〜西経177度)における2018年(121万トン)の分布量は、2017年(36万トン)を大きく上回っていたこともあり、2区にいた資源が本格的に漁場へ来遊したと考えられる時期から、水揚量が2017年を大きく上回るようになった。予報は、「漁期序盤(9月中旬まで)の来遊量は前年並みに低調に推移するものの、漁期中盤以降(9月下旬以降)は前年を上回る」であり、ほぼ予報通りになった。

3.2018年の漁場と海況の推移

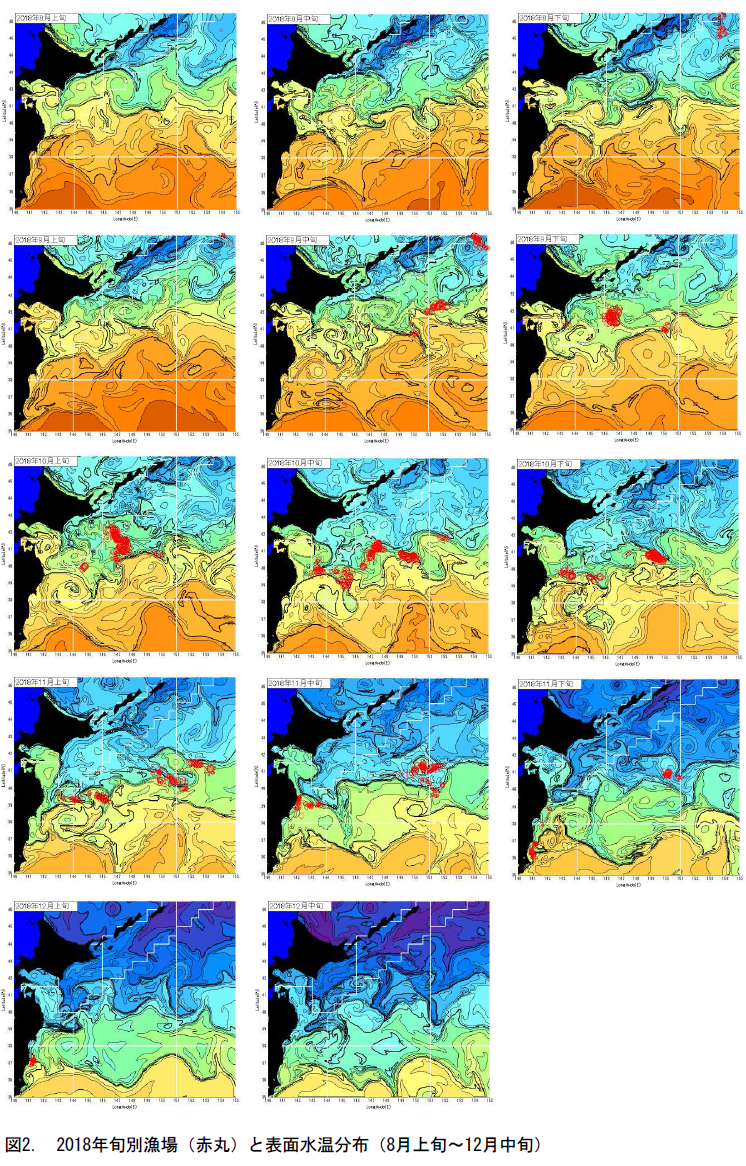

2018年のサンマ漁場と表面水温分布を旬別に示す(図2)。8月は、過去5年(2013年〜2017年)同様、花咲港から2日程度かかる場所が主漁場であった。8月最終週に、一時的に漁獲量が1日の陸上の処理能力を超えるような量となった場所も、花咲港から2日程度かかる場所であり、漁場はかなり遠かった。「大型船出漁直後(8月下旬)の漁場は択捉島以北の海域に形成される」という予報であり、予報通りとなった。

9月上旬に、これまで漁場となっていた花咲港から2日程度かかる場所で漁獲が急減し、一部漁船が公海へと出漁するようになった。9月中旬の主漁場は、花咲港から2日程度かかる場所と、公海の落石東南東260〜280海里となった。9月下旬になると、落石東南東240〜270海里付近に加え、落石南南東80〜150海里にも漁場が形成され、花咲港にも日帰りもののサンマ(朝まで操業してその日のうちに水揚したサンマ)が水揚されるようになり、水揚量も多くなった。また26日夜には、襟裳岬南南東40海里付近にも一時的に漁場ができた。10月上旬の主漁場は、落石南南東70〜180海里であった。10月中旬になると、漁場は大きく広がり、落石南東230〜260海里、落石南南東130〜170海里、三陸海域の宮古東50海里〜東北東80海里と宮古東〜大船渡東沖の110〜210海里であった。10月下旬〜11月中旬は、道東海域では漁場が形成されず、落石南東〜南南東沖の公海と三陸海域が漁場となった。常磐海域では、11月16日以降漁場が形成されたが、漁獲量は少なかった。11月下旬になると天候が悪くなる日も多くなり、公海の漁場は徐々に消滅し、11月下旬の主漁場は常磐海域の小名浜〜那珂湊沖であった。12月上旬〜中旬は、小名浜沖が主漁場であったが、漁獲量は少なく、終漁となった。

2018年は、親潮第1分枝に沿って南下した魚群は極めて少なく、その量は2017年を下回った可能性が高い。例年だと、花咲港南東沖の花咲港まで2日程度かかる場所で漁場ができると、そのまま親潮第1分枝に沿って、色丹島沖、落石南10〜30海里付近、厚岸沖と漁場が南下する。しかし2018年は、親潮第1分枝にサンマが南下できるような水温があるが、親潮第1分枝に沿って漁船が探索しても魚群が見つからず、道東沿岸に漁場が形成されなかった。この現象は、道東沖暖水塊が親潮第1分枝の南下を妨げ道東沿岸に漁場が形成されにくかった2016年までとは異なる。予報は、「9月中旬に色丹島付近まで南下するが、その後は親潮第1分枝から第2分枝にかけて分散する」であったが、予報とは異なり、漁場は色丹島付近まで南下せず、親潮第1分枝に沿って魚群は南下しなかった。

これらの状況から、2018年は魚群の多くが親潮第1分枝よりも東側の沖で南下を開始したようである。一方、2018年は沖合の水温が高く、20℃の等温線に注目すると9月下旬までは東西ほぼ一直線に分布しており、沖合における冷水の南下が弱かった。10月中旬のサンマ漁場と表面水温分布を見ると明らかであるが、サンマ漁場は20℃の等温線よりも北側(20℃よりも冷たい海域)に東西に分布している。これらのことから、沖を南下しはじめた魚群は、沖合で南下する冷水が弱かったため、20℃以上の水帯を避けるように西へと移動し、日本漁船が操業できる漁場へと来遊したのであろう。この点に関しては、今年の海況条件は良かったと考える。

なぜ、親潮第1分枝にサンマが南下できるような水温があるのに、多くのサンマは沖合を南下したか。近年増えているマイワシの影響なのか、餌条件なのか、親潮第1分枝以外の海況の影響なのか、今後研究が必要である。

4.サンマの太り具合

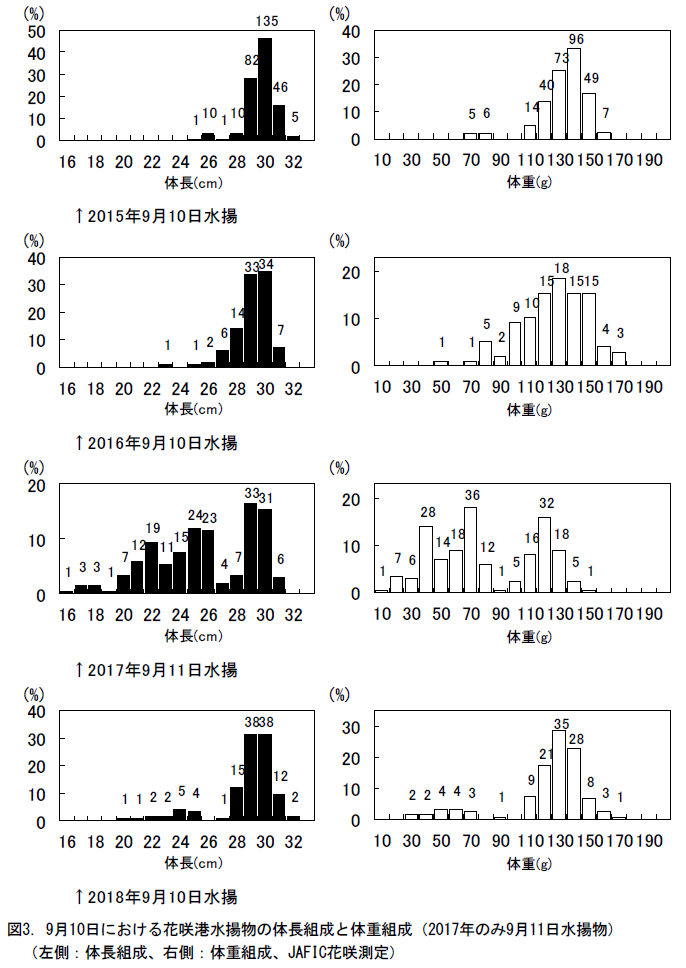

2018年は、2017年よりも太ったサンマが多かった。例として2015〜2018年の9月10日頃に北海道根室市の花咲港に水揚されたサンマの体長組成と体重組成を示す(図3)。2015年からサンマの太りが悪くなり、2015年は体長30cmモード、体重130〜140gモードで、2014年に生鮮流通の主体となっていた160g以上の魚は非常に少なかった。2016年は体長29〜30cmモード、体重120〜150gモードで、2015年よりも太りが悪かった。2017年は2016年よりもさらに太りが悪く、体長29〜30cmモード、体重110〜130gモードで150g以上の魚は非常に少なかった。このように、2015年以降、サンマの太りが悪くなっており、2017年の9月は太ったサンマは非常に少なかった。2018年は2017年よりは太りが良くなり、体長29〜30cmモード、体重120〜140gモードで150g以上の魚が1割程度いた。2017年はサンマの太りが非常に悪く、かつ水揚量が少ないため単価が高く、消費者にとって「サンマは高いが例年よりおいしくない」と感じる人が多かったようであるが、2018年はある程度の脂が乗り、再び「手頃な値段でおいしいサンマを食べることができた」年となった。

5.最後に

「2018年の水揚量は、2017年の1.55倍と増加」、これだけを見るとサンマは増加しているという印象を受ける。しかし2018年の水揚量は、1960年以降の水揚量と比較すると、2015年に次ぐ7番目に低い量であり、引き続き水揚量が少ない状況が続いている。2018年は沖合における水温が高く、沖合を南下する冷水が弱かったため沖合を南下し始めた魚群も西へと移動し日本船の漁場へと来遊してきた。もし沖合を南下する冷水が発達していたならば、日本漁船の漁獲量はもっと減っていた可能性もある。

水産研究・教育機構が漁期前に行った表層トロールを使った調査結果から推定した分布量を見ても、2018年の分布量は、2015年や2016年程度の水準に戻っただけであり、資源が多かった2003〜2009年と比較すると引き続きかなり少ない。現段階で今年さらに資源が回復するような状況は無いものの、北太平洋漁業資源保存条約(NPFC条約)での関係国による国際的な資源管理に向けた取り組みに期待しつつ、資源量調査の状況や、海洋環境の動向等に注目することが必要である。

2018年は親潮第1分枝に沿って南下した魚群が少なかった。親潮第1分枝は、サンマが南下できないような水温の状態では無かったのに、多くの魚群は親潮第1分枝よりも沖合を南下した。漁期前調査で1区の分布量が少ない現状下で、このような現象が発生すると、日本近海へ来遊するサンマの量は、さらに少なくなる。原因究明のための研究が必要である。

不安定な状況が続いているが、2018年は2017年よりも太ったサンマが多くなり、消費者が手頃な値段で美味しいサンマを食べることができた。消費者のサンマ離れを少しでも止める事ができた年だったのであろう。今後も長期にわたり、消費者へ安定して美味しいサンマを供給できるような体制を維持していく必要がある。