トピックス

志摩市と高知市での水産関係者との意見交換会

1.はじめに

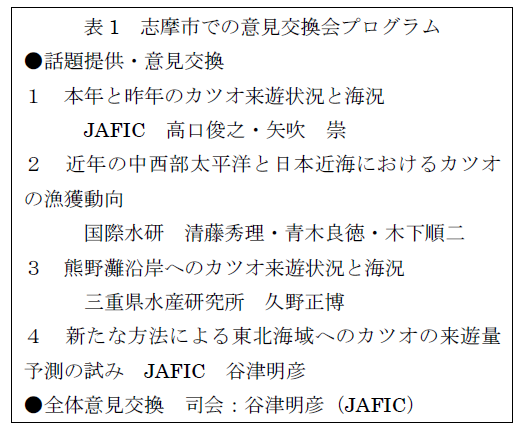

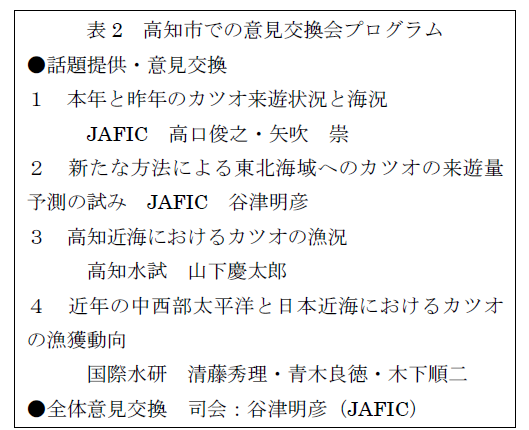

水産関係者との意見交換会「カツオに関する最近の話題」が志摩市(表1)で11月27日に44名、高知市(表2)で12月13日に37名の参加を得て開催されましたので、その概要をご紹介します。なお、志摩市での開催は初めてとなります。両会場とも参加者にはカツオ竿釣り漁船の船主さんや船頭さんが多く出席されたことが特徴です。また、時期的にもカツオ竿釣り漁期終了(11月)直後であり、地元の話題を除いてほぼ同じ内容でしたので、一括して掲載いたします。

2.本年と昨年のカツオ来遊状況と海況

各地の主要港での今年の生鮮カツオの水揚量、漁場、海況、価格を取りまとめました。2018年竿釣り漁業による生鮮カツオ漁獲量は3万4千トンと前年比で約2割増でした。この一因として、2018年夏から秋の常磐・三陸沖の比較的近海に強勢な暖水塊が存在し、この周囲に漁場が形成されたことが考えられました。また、2018年のまき網漁業の生鮮カツオ水揚量は8千トンと前年の半分程度で、2016年と同様な状況でした。この原因として、まき網が価格の高いキハダを狙ったためとされました。なお、価格は月により異なりましたが、前年より1〜2割安く、その主な原因はアニサキスによる風評被害と考えられました。

3.近年の中西部太平洋と日本近海におけるカツオの漁獲動向

中西部太平洋のカツオ漁獲量は 1970 年代まで40万トン台でしたが、1990年代には100 万トン前後、2009 年には180万トン近く、2014 年には約200万トンに達した後、2016 年は約180 万トンに減少しました。一方、日本近海はカツオの分布縁辺部にあたり、漁獲量は資源量と北上回遊・漁場形成に係わる海洋環境に影響されます。日本近海の漁獲量は、1970 年代以降 9 万〜 21 万トン(北 緯 20 度以北)で推移しています。日本近海の主漁場は常磐・三陸沖で、漁獲量の変動が激しく、1970 年代以降では2万〜14万トン(北緯 35 度以北の竿釣りと北部まき網の合計)です。近年は、カツオの群れ形成が悪いために、漁期終漁が早まったことも報告されました。

4.熊野灘沿岸へのカツオ来遊状況と海況

当海域では春季にカツオ曳縄漁業が行われ、初夏以降は小型一本釣主体でカツオ漁が行われています。曳縄漁場は、黒潮流路の変動によって大きく変化します。特に夏季の浮魚礁海域におけるカツオ漁獲量は、黒潮がN型(直進流路)の年に極端な不漁になりやすく、C型およびA型(蛇行流路)の年に好漁になりやすい傾向がありました。その原因は、黒潮がN型の時には熊野灘沿岸は冷水に覆われやすく、カツオの来遊に不適な海況であると考えられました。

5.高知近海のカツオ海況

当海域では曳縄と沿岸竿釣によるカツオ水揚量は近年減少傾向にあり、曳縄の2018年水揚量は、前年比42%、過去10年平均(平年)比37%で、1995年以降では3番目の低い水準でした。しかし、CPUE(1日1隻当たりの水揚量)は、前年比97%、平年比96%でした。沿岸竿釣りの2018年の水揚量は、前年比62%、平年比75%でしたが、CPUEは前年比108%、平年比126%でした。特記事項として、定置網のカツオ水揚量が2016年以降夏季に急増し、2018年は曳縄を上回る約60tが水揚げされことです。6〜9月に集中しており、この好漁時には23〜24℃帯の黒潮からの暖水波及が確認され、これに乗ってカツオが来遊したと推測されました。

6.新たな方法による東北海域へのカツオの来遊量予測の試み

国際水研による常磐・三陸海域の来遊量(豊度)予測が毎年6月に行われていますが、気仙沼のカツオ関係者からは5月に予測してほしいとの要望があり、これに対応した予測法が紹介されました。基本的な考え方は、1)前年夏以降に水揚げされる体重1.5kg未満の小型魚が翌年の大型魚(5月に2.5〜4.2kg)として三陸沖に再度北上することから、気仙沼港における前年の小型魚の水揚量から翌年の大型魚の水揚量を、2)主群である5月に1.5〜2.5kgの群が冬から初夏に三陸沖へ北上することから、これらの群の4月までの房総勝浦港への水揚量から5月以降の気仙沼港への水揚量を予測しようというものです。

7.総合討論

志摩市での出席者との意見交換では、

①2018年の竿釣りの好漁原因

②アニサキス対応

③カツオが捕食している餌がカタクチイワシからマイワシに変化した原因

④国際水研でのカツオの餌や行動研究の現状

などについて質問がありました。

具体的な回答は以下のとおりです。

①亜熱帯域のカツオ資源は少なくなかったことと海況の影響により東日本には来遊しやすい状況であった。

②アニサキスは古来からカツオなどに寄生しており、厚労省や都道府県の保健所などで長く注意喚起して来た。一部のマスコミ報道に惑わされずに、これまでどおりの冷静な対応が重要であるとされました。

③太平洋側のカタクチイワシ資源が減少し、マイワシ資源が増加したためとされました。

④餌については調査船調査で漁獲されたカツオの胃内容物を調べていること、行動についてはアーカイバルタグ(電子標識)の記録を解析していることが紹介されました。

高知市での出席者との意見交換では、

①定置網で漁獲されたカツオが痩せていた原因

②中西部太平洋のカツオの資源評価が来年行われるがその見通し

③カツオの熱帯域から日本近海への北上回遊のモデルの進捗状況

④親魚の小型化や質的変化の有無

⑤2018年に常磐・三陸沖に高水温域が広がっていたが、黒潮大蛇行との関係は?

⑥小笠原から伊豆諸島にかけて漁獲される特大群の回遊はどうなっているのか?また、予測はできないか?

⑦気仙沼の水揚量予測について、燃油消費量などを説明要因に加えると精度が向上できるのではないか?

⑧ビンナガも重要な漁獲対象であるので、今後の意見交換会ではビンナガの資源状態や生態などについても説明してほしい

などの活発な質問がありました。

具体的な回答は以下のとおりです。

①沿岸は表面水温が沖合より低いが、それを乗り越えて沿岸に来遊した理由として、沿岸の豊富な餌を追って定置網に入網した可能性も考えられる。

②資源評価を行うSPCの科学者と話し合い資源評価の改善を求めているが、来年がどうなるかは不透明である。

③日本への来遊率が低いという結果については、現在熱帯域(マーシャル諸島海域)で標識放流を行いその結果を解析する予定のほか、小型カツオの生物学や産卵場の推定について調査・研究を進めている。

④親魚の小型化は未確認であるが、他魚種では親魚の年齢構成など「母性効果」が重要とされている。

⑤大蛇行との関係はない。なお、2018年の常磐三陸沖の暖水塊が長期間継続した理由は黒潮続流の岸寄りの北上部から暖水の供給を受けている可能性がある。

⑥電子標識を取り付けて6月に黒潮続流南側で放流した43cmの成魚は、東北沖から9月に南下し始め、伊豆・小笠原列島沿いを移動した。10月の父島周辺域と11月には北マリアナ周辺域に短期間滞留し、突然体温が高くなる時期があった。この体温の昇温の原因として、餌を大量に食べたか産卵したことが考えられる。

⑦ご指摘のように気仙沼と勝浦のどちらに水揚するかは漁場位置に加え、魚価や活餌の入手状況や燃油費など社会経済的要因も関係していると思われる。

⑧ビンナガの基礎情報や資源評価などの話題提供は行える。

(谷津明彦)