トピックス

2018年10月における北部太平洋のマイワシ漁獲状況

1.マイワシ漁獲状況概要

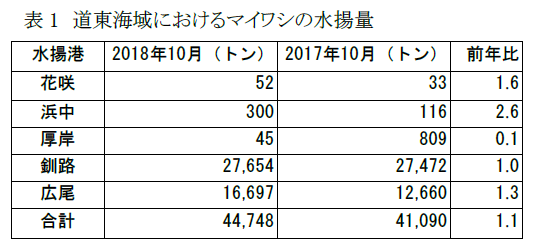

(1)道東海域

2018年10月の道東沖における主要5港のマイワシ水揚量(大中型まき網、小型棒受網、たもすくい網)は44,748トンであり、前年同期(41,090トン)並であった。浜中、広尾、花咲が前年を上回り、他の港では前年並〜下回る水揚量であった(表1)。10月31日の表面水温分布図を見ると、厚岸沖に14〜15℃の水帯が広がっており、漁場になっていた。10月31日をもって、大中型まき網、小型棒受網漁は終漁したが、たもすくい漁は11月も継続中である。

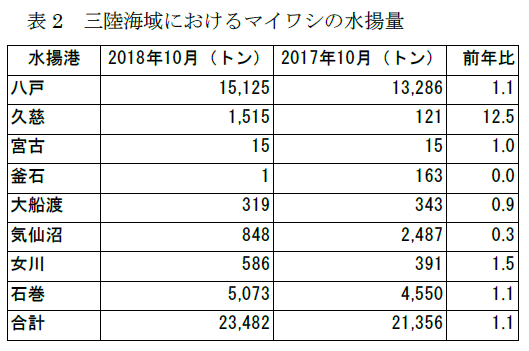

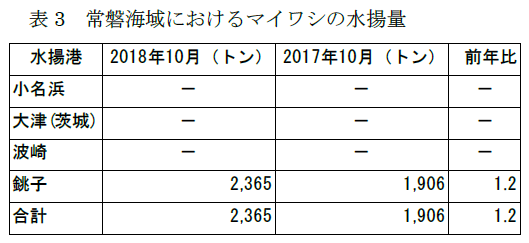

(2)三陸常磐海域

八戸から石巻における主要8港のマイワシの10月の水揚量は23,482トンで前年同期(21,356トン)並であった(表2:八戸港、石巻港水揚量には道東沖操業船からの搬入物を含む)。三陸海域の水揚量のうち、道東沖操業分を除いた水揚量は2,304トンであった。小名浜から銚子における主要4港のマイワシの水揚量は2,365トンで前年同期(1,906トン)の1.2倍であった(表3)

2.マイワシの体長組成

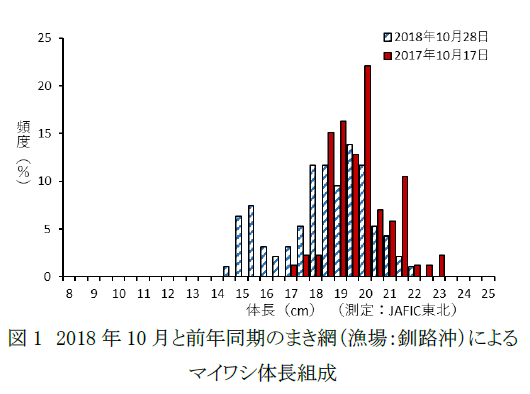

(1)道東海域

道東沖で今年10月にまき網によって漁獲されたマイワシの体長組成は18〜20cm(2歳魚)が主体であり、15〜16cm(1歳魚)も漁獲された。前年同期でも18〜20cm(2歳魚)が主体であり、20cm(3歳魚)も漁獲された(図1)。

(2)三陸常磐海域

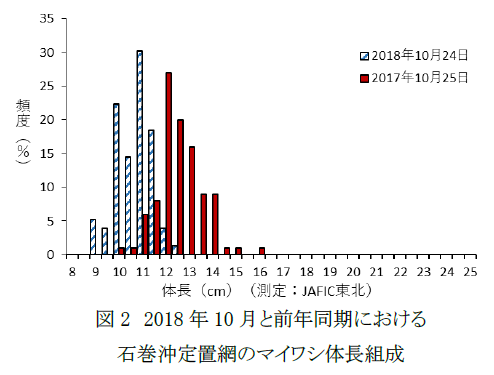

石巻沖で今年10月に定置網によって水揚されたマイワシの体長組成は10〜12cm(0歳魚)が主体であった。前年同期では12〜14cm(0歳魚)が主体であり、今年の方が魚体は小さかった(図2)。

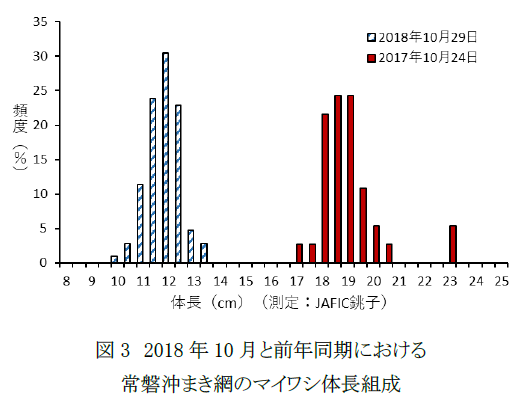

常磐海域で今年10月にまき網で漁獲されたマイワシの体長組成は11〜13cm(0歳魚)が主体であったが、前年に漁獲されたマイワシは18〜20cm(2歳魚)主体であった(図3)。

10月31日の表面水温分布図によると、三陸常磐沖は前年よりも2〜3℃高い。金華山沖に暖水塊が分布し、宮古沖まで21〜22℃の暖水が分布している。この暖水塊によって道東の2〜3歳魚の南下が前年よりも遅く、常磐海域のまき網の水揚物の組成に影響を与えていると考えられる。

(漁海況部)