トピックス

最近の水産の話題はこれ! 随時更新

vol.863

サンマに関する水産関係者との意見交換会の概要

1.はじめに

意見交換会「サンマの最新の資源状態と漁況予報」を8月1日(気仙沼,98名参加),2日(大船渡,70名参加), 22日(女川,49名参加)に, 「サンマとマイワシの最新の資源状態と漁況予報」4日(根室,58名参加),6日(厚岸,56名参加)に開催しました. 本年から新たに根室で開催し,根室と厚岸では,ロシア海域での流し網禁止の代替漁法により昨年多獲されたマイワシに関する情報提供の要望を受けて, マイワシの資源状態などの説明を追加しました.なお,釧路についてはマイワシ・マサバを主体に行い, No.113で報告済みですので, 今回はサンマに関するの概要を報告します.

2.サンマの生態と海況および資源の概要

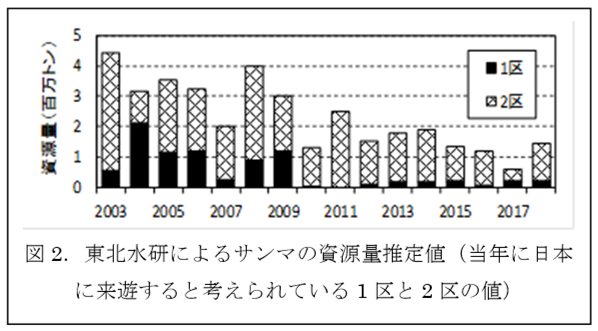

サンマの寿命は2年で,小型魚が0歳,大型魚が1歳です.産卵魚の大部分は1歳で,産卵期はサンマ資源全体では周年で,その盛期は冬季で黒潮・ 黒潮続流を含む亜熱帯域で産卵します.サンマの分布は日本から北米西岸に至りますが,明確な系群は見られません. しかし,東経162度より西側 (通称1区)のサンマは成長が比較的速く,道東には漁期前半に来遊します.東経162〜西経178度(2区)のサンマは成長がやや遅く,2区の1歳魚は 漁期後半に道東〜三陸海域に来遊します.なお,2区より東側の3区からは,その年には日本近海には来遊しないと考えられています.

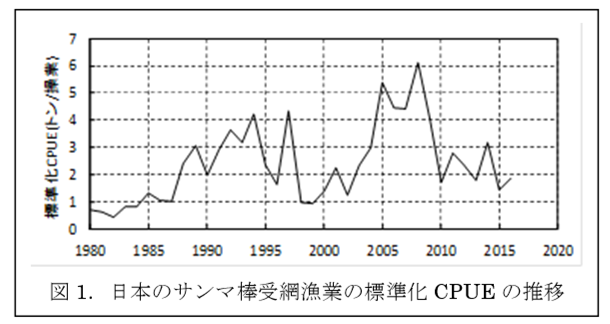

サンマの資源量の指標として日本の棒受網漁業のCPUE(操業当たり漁獲量(トン))を漁船の大きさなどを考慮して標準化したもので, 2017年は未公表)を図1に,東北水研が毎年6〜7月に行う表中層トロールによる推定資源量を図2に示します.

長期的には1990年代と2005〜10年に豊度が高く,2010年以降CPUEが激減し,昨年の調査結果では2区の資源量が半減しましたが,今年の調査では2015年並みに回復しました.

さらに,これまではサンマの成長が2区よりも1区で早かったのですが,今年は逆転して2区の方が大型でした.さらに,近年のサンマ資源の減少と

対照的に近年増加しているマイワシとマサバが東経域の1区と2区の南側に多く分布し,サンマが北側に押し込まれたような印象がありました.

長期的には1990年代と2005〜10年に豊度が高く,2010年以降CPUEが激減し,昨年の調査結果では2区の資源量が半減しましたが,今年の調査では2015年並みに回復しました.

さらに,これまではサンマの成長が2区よりも1区で早かったのですが,今年は逆転して2区の方が大型でした.さらに,近年のサンマ資源の減少と

対照的に近年増加しているマイワシとマサバが東経域の1区と2区の南側に多く分布し,サンマが北側に押し込まれたような印象がありました.3.サンマの太り具合と日本の漁獲量の関係

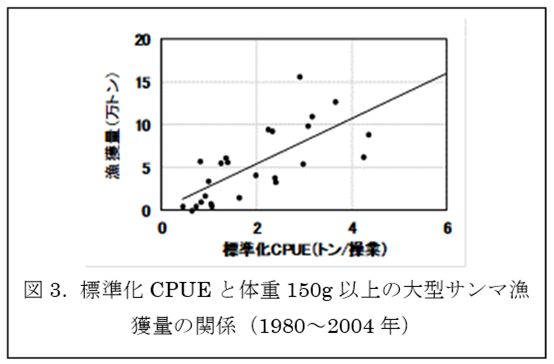

これまでの研究では,1960年代から2001年まで,日本のサンマ漁獲量やCPUEと大型サンマ(漁期中の体長29㎝以上の1歳魚)の太り具合 (肥満度)の間には正の相関関係がありました.すなわち,太ったサンマが漁獲される年は日本近海に来遊するサンマが多い傾向が ありました.JAFICが2012〜17年について調べた結果も同様でした.さらに,全さんまが公表されてきたデータをJAFICでまとめたところ, 体重150g以上の大型サンマの漁獲量とCPUEの間にも正の相関関係がありました(図3).

昨年の日本のサンマは1970年以来の最低の漁獲量(7万7千トン)で,しかも体重150g以上のサンマは極めて少なく痩せていたことが特徴でした.

今年の調査で得られたサンマは比較的太っており,一安心といったところです.

なお,サンマの太り具合と来遊量がなぜ関係しているのかは,現在研究中です.

昨年の日本のサンマは1970年以来の最低の漁獲量(7万7千トン)で,しかも体重150g以上のサンマは極めて少なく痩せていたことが特徴でした.

今年の調査で得られたサンマは比較的太っており,一安心といったところです.

なお,サンマの太り具合と来遊量がなぜ関係しているのかは,現在研究中です.4.今年の来遊見込み

上記のように,漁期前半に道東に来遊する1区の資源量は昨年並みで,2区の資源量が増加したことに加え,サンマの主な南下ルートの一つ である親潮第1分枝をさえぎるような暖水塊は見られないことから,今年の漁況は前年を上回るとされました.また,1歳魚の体重も昨年より重いとされました. ただし,漁期前半に来遊する1区の1歳魚の体重が昨年よりは重いものの,2区よりも軽いことが懸念材料です.詳細は水産庁による下記のホームページをご覧ください。 (http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/180731.html).

5.参加者からの意見と回答など

各会場での主な質問や意見は,

①近年のサンマ来遊量の減少と外国船による先獲りの関係

②サンマ資源回復へのアドバイス

③サンマヒジキムシ(ペンネラ)の寄生状況と生活史

④サンマの適水温とマイワシ・マサバとの関係

⑤日本海や東シナ海のサンマも含めた系群(東西差)について

⑥今後の常磐〜三陸の表面水温は高温化が続くのか?

でした.なお,マイワシやマサバとの関係については,釧路での意見交換会の概要(トピックスvol.862)もご覧ください.

①については漁期前調査で資源量が大きく減少した2010年前後で外国船の漁獲量はそれほど変化していないことから,主に海洋環境の影響ではないかとされました. また,サンマの漁場形成にかかわる海況条件は,親潮第1分枝が北退し,潮目が弱まったことなど近年悪化傾向にあることが紹介されました.なお,1区のサンマが 近年激減している原因について,個人的見解として,何らかの原因で本来黒潮域(房総半島以西)にあるべき主産卵場が東側にシフトしているためではないかとされたほか, 数値モデルを用いた検討を行っているとのことでした.原因はともかく,資源が減少した現在では漁獲圧をこれ以上あげるべきではなく,今年7月の北太平洋漁業委員会 (NPFC)第4回年次会合で,0歳魚の投棄禁止と0歳魚が50%以上を占めた漁場では操業を自粛することが合意されました.ただし,国別割当量は一部の国から時期尚早との 意見があり,合意されませんでした.また,違反船(IUU漁船)の存在も懸念されます.なお,今後NPFCのサンマに関する資源評価会議が最新のデータに基づき行われることが 紹介されました.また,参加者から,サンマは脂の乗る旬は秋であり,それ以前に漁獲されるサンマは食材としての価値が低いことを外国に良く伝えるべきだとの意見がありました. 漁期前のサンマを公海域で漁獲している外国船あるいはこれを売買する方々へ向けて重要な意見と思われます.

②については,サンマ漁獲量やCPUE(図1)の変遷を見ると,20年程度の長期変動と数年の短期変動がありますが,2010年以降資源が低迷していることから,獲り過ぎの懸念があり,0歳 と1歳とも漁獲制限が必要とされました.

③については,昨年は多かったものの,今年の漁期前調査では比較的少ないとのことでした.また,ヒジキムシは,(1)サンマに寄生する 前はイカ類に寄生しており,そこで成熟し雄と交尾した雌が遊泳してサンマに寄生すること,(2)この寄生は南方海域で生じるため,サンマの南下回遊中に寄生したヒジキムシは( 翌年の漁期までの間に成長するので)大型で太く,北上回遊中に寄生したものは(漁期までの寄生期間が短いため)小型で細いことなどが紹介されました.

④については,サンマの南下開始時の適水温は12〜13℃,常磐海域では18〜20℃ですが,東北水研による6〜7月の資源調査では高温側をマイワシとサバが占めていたことが紹介されました.

⑤については,日本海や東シナ海のサンマも含めて太平洋に分布するサンマは遺伝的には同一であり,1つの系群とされているとの回答がありました.

⑥については,当該海域の水温については,(1)黒潮系の北上暖水の影響が大きいこと,(2)地球温暖化は継続するが,それよりも年々の水温変動の影響が大きいため,長期的には上昇するものの, 来年どうなるかは分からないとの回答でした.昨年は大不漁のサンマでしたが,1969年や1998〜99年のように突然漁獲量が減少しても,これまでは1〜2年で回復したため, 今回もそれほど心配することはないという意見が昨年にありました.幸い,2018年は2年連続の不漁の心配はなく,参加者の皆さんも安心されたと思います.しかし,2010年以降は資源量が減少し, 分布も沖合化したため,予断は出来ません.そのため,NPFCで行われる資源評価を注視しつつ,その結果や漁海況予報について分かりやすく説明し,活発な意見交換会になるよう努めたいと 思っています.

(谷津明彦)