トピックス

最近の水産の話題はこれ! 随時更新

vol.862

マイワシ・サバ類に関する水産関係者との意見交換会の概要

1.はじめに

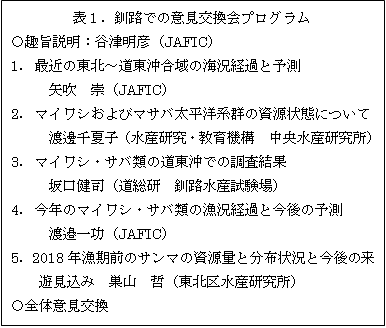

意見交換会「マイワシ・サバ類太平洋系群及びサンマの資源状態と漁況予報をめぐって」が8月7日に釧路市で92名が参加して行われました(表1). サンマについては,他会場と併せて別途で報告しますので,ここではマイワシ・サバ類についての概要を紹介します.

近年,資源回復計画の取り組みや海洋環境の変化などによりマサバとマイワシ太平洋系群の資源増加が続いています. 特に,今年生まれのマサバは特に多いとの調査結果も得られています.また,マサバについては公海域で主に中国漁船により多獲されている 現状がある中で,平成30度第1回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報が7月30日に発表されました (http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2018/20180730/).これを受けて,上記長期予報などに関する意見交換会が開催されました. なお,同時期に行われたサンマに関する意見交換会(気仙沼,大船渡,根室,厚岸,女川)でも,近年のサンマ資源の減少に関連して, マイワシやマサバの影響について意見交換がありました.

2.最近の東北〜道東沖合域の海況経過と予測

本年7月中旬の道東沖の水温は広く14℃前後で,平年並みかやや低温傾向で,親潮第1分枝の緯度は平年並みでした.一方,常磐沖には 暖水塊が分布し平年より1〜3℃高く,暖水域は三陸沿岸にまで波及しています.また,津軽暖流の張り出しは強く,下北半島東方に 16〜18℃の暖水が分布していました.7月31日には東北海区の海況予報が公表されました. (http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2018/20180731/).

主な今後の予測(9月中旬)としては,親潮第1分枝の南限は平年並み(北緯38゚40'〜40゚30')で推移し,近海の黒潮系暖水の北限位置は

かなり北偏(北緯39゚30'〜40゚30')することから,三陸沖では親潮と黒潮系暖水が接近し,潮目が顕著になると思われます.

主な今後の予測(9月中旬)としては,親潮第1分枝の南限は平年並み(北緯38゚40'〜40゚30')で推移し,近海の黒潮系暖水の北限位置は

かなり北偏(北緯39゚30'〜40゚30')することから,三陸沖では親潮と黒潮系暖水が接近し,潮目が顕著になると思われます.3.マイワシ・マサバ太平洋系群の資源状態

これら魚種の寿命は7年程度で,本州中部〜九州西方で産卵し,親潮域や移行域(混合域)で索餌します.また,両魚種とも,(1) 西日本を中心とする小規模な沿岸回遊群と(2)資源量が多い時期に関東から道東沖あるいは太平洋中央部にまで分布を広げる沖合群が 知られています.主に沖合群の仔稚魚は春の黒潮・黒潮続流から移行域に広く分布し,秋季には0歳魚は千島列島南部の親潮域を中心に 分布します.これらを主に表中層トロールなど(水産研究・教育機構および釧路水試)で漁獲調査を行って0歳魚の豊度を推定しています. これに加えて,年齢別漁獲尾数などからコホート解析を用いて,資源評価をしています.これらの概要は以下のとおりです.

①マイワシ:2010年以降も加入量の高い年が続いたことに加え漁獲圧の減少により親魚量が増加,2015年には増加した親魚量と高い再生産成功率により 極めて高い加入量水準の卓越年級が発生し,資源量はさらに一段高い水準に移行しました.2016年・2017年級級群も2015年級群に次ぐ高い水準にあり, さらに2018年級群は産卵量や調査船調査から見て,2017年級群を上回ると推定されています.

②マサバ:2013年に卓越年級が発生し,漁獲量・資源量ともに増加しました.2014年級・2015年級群は近年の平均水準を下回るものの, 2016年級・2017年級群は近年の平均水準を上回っています. 2018年級群は各地の沿岸でも既に姿を現し(いわゆる岸壁サバ),調査船調査でも過去最高の資源水準を示しています. なお,2013年以降に発生したいずれの年級も成長が停滞していましたが,徐々に大きくなり,産卵は順調に行われています.

4.今年の道東沖への来遊見込み

①マイワシ:釧路水試による流し網調査(6月に三陸〜道東沖で実施)では,CPUE(調査1回あたりの漁獲尾数)が2011年から 増加しましたが,2018年は2017年よりもやや減少しました.体長は16㎝前後の1歳魚が主体で20㎝前後の2歳以上と11㎝前後の0歳魚も 見られました.この調査では2歳以上は少なかったのですが,道東沖の棒受網では6月前半までは20㎝以上が多く漁獲されたものの, その後は1歳魚と0歳魚が主体となったため,高水温により調査海域より北方に回遊したものと思われます.そのため,3歳魚以上の 大型の個体は,秋に水温が低下するとともに,再び道東海域に出現する可能性があります.

②マサバ:上記調査のCPUEは前年を下回ったものの高い値でした.また,尾叉長26〜31cm前後の2013年級群(4歳魚)前後の年級が多く 出現しました.犬吠〜道東海域の8〜12月のマサバ予測は前年並みですが,魚体は成長により昨年より大きくなる(4,5歳主体)と されています.詳細な予報は前記のホームページをご覧ください.

5.参加者からの意見と回答など

会場での質問は

①道東の釧路水試の調査で漁獲されたマイワシの腹腔内脂肪量(体重100gあたり)は今年最大で2%台,昨年は4%台で あったが,この原因は今年のマイワシが小型主体であったためか?

②最近,銚子付近でマイワシの中羽が漁獲されているが,これまでに見られない現象であり,マイワシの北上回遊に変化が起きたと考えるのか?

③例年と異なり,道東でマイワシの0歳魚と1歳魚が沿岸で漁獲された理由と北上が例年より早かった理由は何か?

④マイワシ増加のサンマやマサバへの影響をどのように考えているか?

⑤魚種交替が起きている印象を受けたが,レジームシフトとの関係はどうなっているか?

①については,今年の道東沖のマイワシは餌を食べているものが多いため,小型でも比較的脂が乗っており,その可能性はあるとのこと でした.

②については,解釈は2つあり,(1)今年はマイワシ沿岸群が多いことから従来見られなかった若齢魚の分布が生じた可能性, (2)産卵場が八丈島周辺に偏在し,後期発生群が主体となった可能性であるとの回答でした.

③について,表面水温が高かったことと資源量が多かったことが考えられ,後者については,若齢魚が多いため餌の関係から大型魚が 例年より早く北上した可能性があるとされました.

④については,(1)北緯40度以北の水温は表面から水深20〜30mまでが暖水に覆われ,それ以深は著しい低温であり,暖水系のサンマも マイワシもマサバも道東海域では水深30m以浅で各魚種の分布が重なり,種間の影響が生じやすくなること, (2) 過去の調査船調査の経験から見ると,親潮から移行域にかけてはサンマよりもマイワシの群れの方が大きく,分布水温はマイワシより サンマの方が広いため,マイワシが増加するとサンマはより低水温側に分布がシフトすると考えているとの回答がありました.

⑤については,(1) 漁獲量や資源量を見ると確かに魚種交替は起きていること,(2)レジームシフトは気候を含む生態系の構造転換と 言われているが,気候や海洋環境の指標値に明瞭なシフトが近年は見られないところが,1976/77年のレジームシフトと異なること, (3)1976/77年にはアリューシャン低気圧が強化され,日本は寒冷な気候となりマイワシが爆発的に増加したこと, (4)近年に魚種交替は起きたが,2014/15年にレジームシフトが生じた可能性はあるものの,少なくとも5年程度は過ぎないとわからないこと, が紹介されました.

これら魚種に関する次回の意見交換会は,10月12日に石巻市で予定されています.

(谷津明彦)