トピックス

2018年4月におけるマアジ・マサバの漁獲状況概要

1.マアジ漁獲状況概要

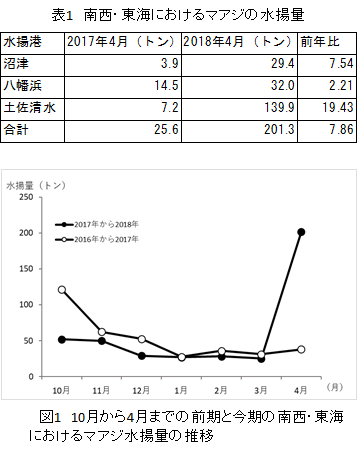

(1)南西・東海 南西・東海の3港における4月の水揚量は201トンであり、前期(26トン)の約8倍であった(表1)。10月から4月までの前期と今期の月別水揚量を比較すると今期は3月までは前期並みであり、4月に大幅に増加していた(図1)。 (前期は2016年10月〜2017年4月、今期は2017年10月〜2018年4月、以下同様。) (2)日本海中西部

日本海中西部の4港における4月の水揚量は3,869トンと前期(1,921トン)の約2倍であった。特に山陰における水揚量が前期を大きく上回る結果となった(表2)。10月から4月までの前期と今期の月別漁獲量を比較すると今期3月までは前期よりも低く4月に増加した(図2)。

(2)日本海中西部

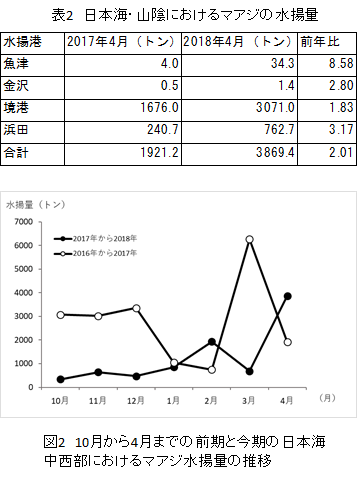

日本海中西部の4港における4月の水揚量は3,869トンと前期(1,921トン)の約2倍であった。特に山陰における水揚量が前期を大きく上回る結果となった(表2)。10月から4月までの前期と今期の月別漁獲量を比較すると今期3月までは前期よりも低く4月に増加した(図2)。

(3)東シナ海

東シナ海の6港における4月の水揚量は4,145トンであり前期(5,957トン)の約0.7倍であった(表3)。10月から4月までの前期と今期の月別漁獲量を比較すると11月までは前期よりも高かったが、12月に減少し、今期3月まで前期よりも低かった(図3)。

(3)東シナ海

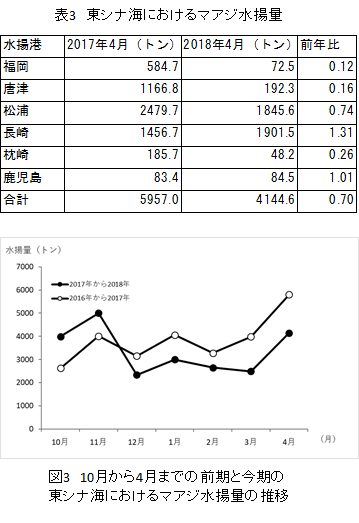

東シナ海の6港における4月の水揚量は4,145トンであり前期(5,957トン)の約0.7倍であった(表3)。10月から4月までの前期と今期の月別漁獲量を比較すると11月までは前期よりも高かったが、12月に減少し、今期3月まで前期よりも低かった(図3)。

(4)山陰から東シナ海における水揚量と体長組成の関連

10月から3月までの日本海中西部と東シナ海の水揚量を前期と今期で比較すると今期の水揚量は少なかった。一方、今期4月の漁獲量はどの海域においても3月に比べて多かった。特に日本海中西部では3月の6倍と大幅に増加しており、東シナ海は3月の2倍程度であった。

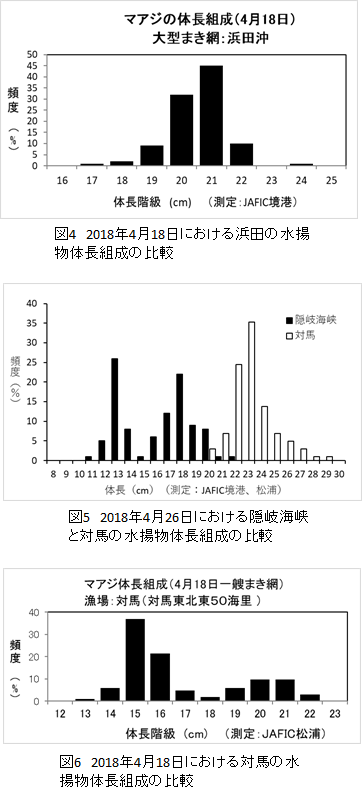

例年、山陰から東シナ海において秋以降に1歳魚(4月で15〜18cm程度)がまき網漁獲物に出現する。特に昨年は夏から年始にかけて水揚物の主体となっていた。今期の山陰では、4月中旬までは1歳魚の出現が少なく、20cmを超えるような2歳魚以上が水揚物の主体であった(図4)。4月下旬になり、1歳魚と考えられる16〜18cmモードが出現し、さらにそれよりも小さい12〜14cmモードも出現した(図5)。一方、東シナ海では4月に対馬沖で、1歳魚が漁獲の主体となる日もあった(図6)。

これらのことから、1歳魚(5月で16〜18cm、11月で18cm〜20cm)はようやく明るい材料がでてきた状況であり、山陰から対馬で今後も水揚が期待でき、今年の夏にかけての漁獲の主体となると考えられる。

(4)山陰から東シナ海における水揚量と体長組成の関連

10月から3月までの日本海中西部と東シナ海の水揚量を前期と今期で比較すると今期の水揚量は少なかった。一方、今期4月の漁獲量はどの海域においても3月に比べて多かった。特に日本海中西部では3月の6倍と大幅に増加しており、東シナ海は3月の2倍程度であった。

例年、山陰から東シナ海において秋以降に1歳魚(4月で15〜18cm程度)がまき網漁獲物に出現する。特に昨年は夏から年始にかけて水揚物の主体となっていた。今期の山陰では、4月中旬までは1歳魚の出現が少なく、20cmを超えるような2歳魚以上が水揚物の主体であった(図4)。4月下旬になり、1歳魚と考えられる16〜18cmモードが出現し、さらにそれよりも小さい12〜14cmモードも出現した(図5)。一方、東シナ海では4月に対馬沖で、1歳魚が漁獲の主体となる日もあった(図6)。

これらのことから、1歳魚(5月で16〜18cm、11月で18cm〜20cm)はようやく明るい材料がでてきた状況であり、山陰から対馬で今後も水揚が期待でき、今年の夏にかけての漁獲の主体となると考えられる。

2.マサバ漁獲状況概要

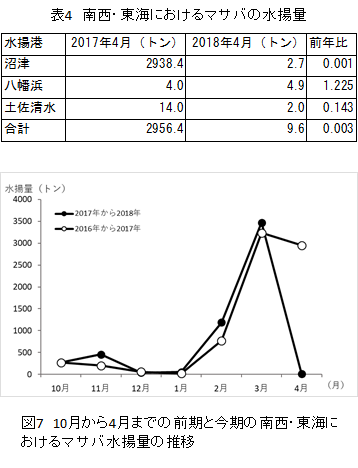

(1)南西・東海

南西・東海の3港における4月の水揚量は10トンであり、前期(2,956トン)の約0.003倍であった(表4)。10月から4月まで前期と今期の月別漁獲量を比較すると今期の3月までは前期並みであったが4月に大幅に減少した(図7)。

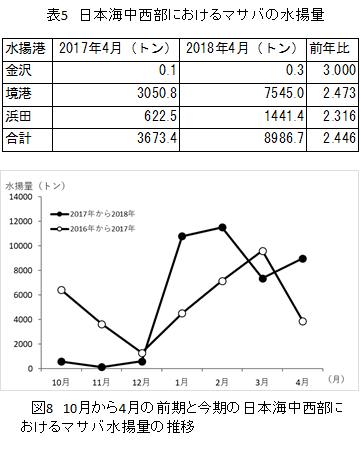

(2)日本海中西部

日本海中西部の3港における4月の水揚量は8,987トンであり、前期(3,673トン)のおおよそ2.4倍であった。特に浜田での水揚量が1,441トンと前期の2.3倍であり、前期を大きく上回った(表5)。10月から4月まで前期と今期の月別漁獲量を比較すると12月までは前期よりも低かったが、今期1月から大幅に増加し4月まで高かった(図8)。

(2)日本海中西部

日本海中西部の3港における4月の水揚量は8,987トンであり、前期(3,673トン)のおおよそ2.4倍であった。特に浜田での水揚量が1,441トンと前期の2.3倍であり、前期を大きく上回った(表5)。10月から4月まで前期と今期の月別漁獲量を比較すると12月までは前期よりも低かったが、今期1月から大幅に増加し4月まで高かった(図8)。

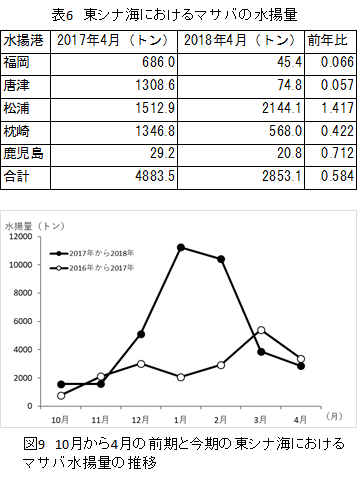

(3)東シナ海

東シナ海の5港における4月の水揚量は2,853トンであり、前期(4,884トン)の0.5倍であった(表6)。10月から4月まで前期と今期の月別水揚量を比較すると11月までは前期並みであったが12月から増加した。3月には前期より減少し、4月は前期並みであった (図9)。

(3)東シナ海

東シナ海の5港における4月の水揚量は2,853トンであり、前期(4,884トン)の0.5倍であった(表6)。10月から4月まで前期と今期の月別水揚量を比較すると11月までは前期並みであったが12月から増加した。3月には前期より減少し、4月は前期並みであった (図9)。

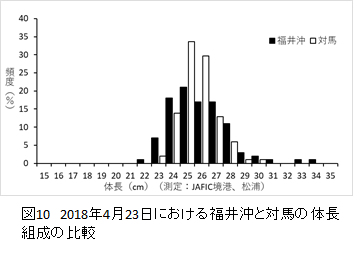

(4)山陰から東シナ海における水揚量と体長組成の関連

10月から4月までの水揚量を前期と今期で比較すると東シナ海では12月から2月までは前期よりも高かった。また、日本海中西部では今期4月の漁獲量は3月を上回っていた。今期4月の大型まき網水揚物の体長組成を福井沖と対馬で比較するとどちらの海域においても23cm〜28cm(1歳)が主体であった。また、福井沖においては30cm以上(2歳以上)の漁獲も確認できた(図10)。

例年の傾向から夏にかけて水揚量は減少するが、主体は1歳魚(25〜28cm)で推移すると考えられる。

(4)山陰から東シナ海における水揚量と体長組成の関連

10月から4月までの水揚量を前期と今期で比較すると東シナ海では12月から2月までは前期よりも高かった。また、日本海中西部では今期4月の漁獲量は3月を上回っていた。今期4月の大型まき網水揚物の体長組成を福井沖と対馬で比較するとどちらの海域においても23cm〜28cm(1歳)が主体であった。また、福井沖においては30cm以上(2歳以上)の漁獲も確認できた(図10)。

例年の傾向から夏にかけて水揚量は減少するが、主体は1歳魚(25〜28cm)で推移すると考えられる。

(漁海況部 藤井椋子)

(漁海況部 藤井椋子)