トピックス

石川県小木での水産関係者との意見交換会

はじめに

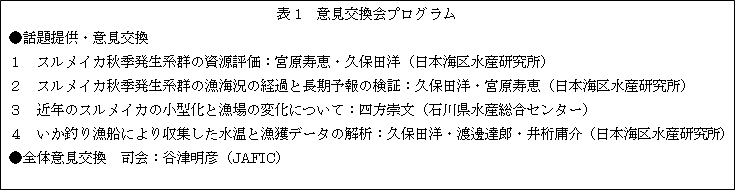

意見交換会「スルメイカ秋季発生系群の資源状態と漁況予報をめぐって」(表1)が3月20日に石川県の小木で61名が参加して開催されました。スルメイカ冬季系群に関する八戸市での意見交換会(No. 96)に引き続き、その概要を紹介します。スルメイカは寿命が1年であり、秋季発生系群(主に日本海を回遊)と冬季発生系群(主に太平洋から日本海へ反時計回りに回遊)に区分されます。漁期後半には冬季発生系群も日本海を南下回遊すること、小木船団は太平洋にも出漁することから、冬季発生系群の状況も含めて意見交換が行われました。趣旨説明では、日本海は日本周辺の中で最も表面水温の上昇が大きい海域で、近年温暖化の影響がスルメイカにも見られることから、資源変動と温暖化の関係についての紹介もありました。

スルメイカ秋季発生系群の資源評価

最新の資源評価によると、資源水準は中位、過去5年間の動向は減少とされました。近年の調査から、10~11月の本系群の主産卵場付近での幼生の分布量の減少や、2000年前後以降の再生産成功率(親イカ尾数あたり加入尾数)の低下が認められ、この原因のひとつとして秋の産卵場付近の高水温化が考えられるとのことでした。

スルメイカ秋季発生系群の漁海況の経過と長期予報の検証

毎年、水産庁と水産研究・教育機構では4月(対象:5~7月)と7月(対象:8~12月)に長期予報を発表しています。この来遊量予報について検証したところ、「道北・道央の漁期前半は前年並」と予報されましたが、同海域の漁獲量は前年を上回ったこと以外は、ほぼ予測どおりでした。なお、道北・道央の漁獲量の増加は、道南や太平洋側の不漁により多くの漁船が集結したのみならず、CPUEも高かったことから、当海域への来遊量が多かったとされました。また、12月以降の中型船のCPUEは近年の中ではかなり低くなっており、冬季発生系群の資源量が少ないことが原因とされました。

近年のスルメイカの小型化と漁場の変化について

2001年以降、スルメイカの北上期である6月から9月に魚体が小型化する傾向がみられました。また、小型化が明瞭な7・8月では、北部沿岸で顕著に小型化していました。小型化の原因として、産卵発生の遅れに伴い、沖合では発生時期の早い大型個体の来遊量が減少し、北部沿岸では発生時期の遅い小型個体の来遊量が増加したためとされました。また、その結果として漁場が北偏したものと考えられました。

いか釣り漁船により収集した水温と漁獲データの解析

スルメイカ漁場の把握には下層水温が重要なため、平成28年度から13隻のいか釣り漁船に水深200mまで測定可能な水温計が搭載されました。過去2年間の観測結果によると、日本海全体としての水温低下は2017年の方が2016年より早く起こりました。今後は、下層水温と好漁場の関係を明らかにすることが期待されます。

全体的意見交換

主に①「なぜスルメイカが減ったのか?」と②「漁場によってなぜ体長が異なるのか?」について議論されました。なお、近年の日本海の漁獲量の減少の主体は冬季発生群の資源量の激減によるものです。 ①については、最近韓国人研究者が中国漁船の推定漁獲量を十数万トンと推定したこともありますが、中国漁船のCPUEの仮定の妥当性検証や中国以外の未報告漁獲量といった問題があることが指摘されました。一方、近年の産卵期の遅れに伴う魚体の小型化や再生産成功率の低下は明らかであり、地球温暖化の影響を含めスルメイカにとって海洋環境が好適な状況にないことが明らかとされました。一方、外国船による漁獲は産卵親イカの量を減少させる点で影響がありますが、前述のように漁獲量が不明なため、その影響度は定量的には把握できない状況です。なお、水産研究・教育機構でも夜間の灯火情報等で外国船の把握に努めているとのことでした。 ②については、海洋モデルで粒子に見立てたスルメイカの稚仔の輸送状況に基づき、以下の仮説が紹介されました。すなわち、早期発生群の稚仔は日本海南部に滞留する傾向があり大和堆で漁獲されるのに対し、後期発生群の稚仔は沿岸の流れに乗りやすいため武蔵堆付近まで北上するというものです。 (谷津明彦)