トピックス

千葉県勝浦での水産関係者との意見交換会

はじめに

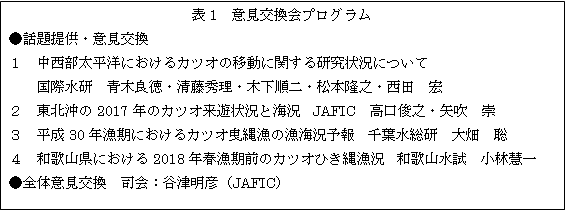

水産関係者との意見交換会並びに千葉県水産総合研究センター試験研究成果報告会「カツオの資源状態と漁況予報をめぐって」(表1)が50名の参加により2月17日に勝浦市で開催されましたので、その概要を紹介します。

中西部太平洋におけるカツオの移動に関する研究状況について

日本に来遊する群を含む中西部太平洋のカツオは、熱帯域〜亜熱帯域で産卵され、その一部が日本近海に回遊することは、標識放流結果などから知られていました。しかし、国際水研によると、我が国太平洋沿岸の漁獲対象としては、黒潮沿いルートよりも日本南方の亜熱帯海域からの来遊量の方が相対的に重要であろうと考えてられています。一方で、カツオの主産卵海域である熱帯域、あるいは黒潮の上流側海域との資源交流については、標識放流に基づく直接的な実証データは十分ではなく、北上回遊の詳細は不明でした。そのため、国際水研では、①カツオの仔稚粒子を魚と見立て産卵場から海流に流されつつ北上すること、②その北上過程で遭遇する水温や餌環境により成長が異なることを仮定したモデルを作成しました。このモデルにより、北上経路が推定され、記録式標識放流の日々の推定回遊ルートや、体長組成と矛盾のない回遊様式が明らかとなりました。今後、熱帯海域への標識放流調査の展開、黒潮の上流域にあたる国・地域との連携、日本近海からの南下回遊及び南下後の分布に関する分析、調査船による仔魚・稚魚分布調査、及びこれらから得られるデータも利用した、海域間の資源交流についてのモデルによる定量化を進めることにより、カツオの分布回遊の全体像が明らかになることが期待されます。

2017年東北沖のカツオ漁況と海況

各地の主要港での昨年の生鮮カツオの水揚量や体長組成データおよび海況を取りまとめました。漁獲量は前年比で約1割減でしたが、魚体は1kgサイズ(尾叉長45cm未満)が多く、例年の主群である3kgサイズ(尾叉長50〜55cm程度)が少なく、夏場の東北沖では、例年より漁場があまり北上しなかったなど、例年と異なる現象が多くみられました。

平成30年漁期におけるカツオ曳縄漁の漁海況予報

黒潮大蛇行により黒潮が房総沖で接岸傾向にあることを背景として、1〜4月の千葉県のカツオ漁況予測が示されました。この期間の水揚量は、前年秋季の水揚量と相関があり、魚体サイズも類似することから、前年に三陸へ北上せず、黒潮続流付近に分布していたものが、秋季に房総沿岸に出現し、その後冬季に黒潮の内側で滞留した群れでないかと推測されています。一方、5月頃に房総近海へ来遊する群は、亜熱帯域から伊豆・小笠原列島沿いに北上する群(尾叉長50cm未満)が主体であることも最近の研究で明らかになりました。昨年秋の千葉県の漁獲量が前年を上回り、亜熱帯域では良好な加入が継続しているため、伊豆諸島への来遊量も昨年を上回ることが期待されるとの予想がなされました。

和歌山県における2018年春漁期前のカツオひき縄漁況

2017年における和歌山県主要3港のひき縄によるカツオの年間水揚量は、265トン(前年比117%)であり、前年を上回るものの、1993年以降では過去4番目に少ない水揚量でした。昨年の春漁は前年比50%と振るわなかったものの秋漁は前年比549%と好漁でした。この魚体は尾叉長30cm台後半から40cm台前半が主体でした。そのため、今年1月からも好漁が期待されましたが、1月の漁獲量は期待外れの低水準でした。

おわりに

出席者との意見交換では、近年の日本近海の不漁と上記の発表を踏まえて、活発な質疑応答がありました。主な質疑は以下のとおりでした。①熱帯域の産卵場の相対的重要性は?答:圧倒的に熱帯域が多い。②熱帯域から日本近海に来遊することを証明する研究の国際的意義は?答;熱帯域と日本近海の海域間に資源交流があることを通じて、熱帯域の過剰漁獲の影響が日本近海に及んでいることを証明すること。③今年のカツオ漁の出だしは好調だが漁場はどこか?答:漁獲後3〜4日後に水揚げされたので小笠原付近かもしれない。④近年北上カツオが減っているのは日本近海の餌など環境条件が悪くなったためか?答:確かに三陸沖は餌が多い海域であるが、日本近海の餌が少なくなっているのかについては今後検討したい。⑤近海への来遊量が減っているが、カツオ漁を続けるのはどうしたらよいか?また、カツオの来遊条件の良否を調べてほしい。答:今後の研究への重要な提言として受け止めたい。 (谷津明彦)