トピックス

八戸での水産関係者との意見交換会

はじめに

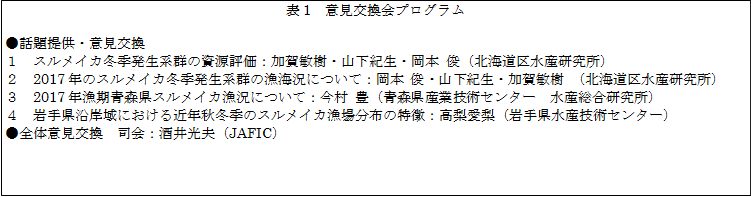

意見交換会「スルメイカ冬季発生系群の資源状態と漁況予報をめぐって」(表1)を2017年12月15日に八戸市で113名が参加して開催され、冒頭でスルメイカを取り巻く厳しい水産業の状況と背景が以下のように要約された。冬季産卵系群の資源水準低下が確認され漁獲量も減少した中で、世界の主要イカ資源も同時に低下したことでイカの国際価格が急上昇し、国内のイカ加工業にも大きな影響をもたらした。このような厳しい背景のもと、①今年の資源状態と漁業の状況、②太平洋側での各漁法での漁獲の特徴、③東北三陸沖や日本海沖合の海洋環境、④資源減少の要因とその対策、⑤今冬の日本海山陰沖への来遊可能性、⑥不適なレジームへの変化の兆候、⑦来年度の資源動向、等について各機関からの報告を元に意見交換が行われた。

スルメイカ冬季発生系群の資源評価

最新の資源評価によると、2015、2016年と連続して東シナ海の産卵場においてスルメイカの生残にとって不適な海洋環境であったことから、2017年の資源量は大きく減少した。更に、2016年の漁獲圧が資源評価時の想定より高めであったことから、2017年の資源量も前年をやや下回った。資源量の推移から、2017年は低位水準にあると判断された。

2017年のスルメイカ冬季発生系群の漁海況について

水産庁と水産研究・教育機構は7月と9月に長期予報を以下のように発表した。津軽海峡〜道南太平洋以南においては、前半8〜9月は前年並、後半10〜12月は津軽海峡〜道南太平洋で前年を下回り、三陸海域で前年並になる。これらの予報は下記の通りおおよそ当たっていた。青森県白糠以南〜宮城県の代表港全体での漁況経過に着目すると、2017年8〜9月の小型いか釣り船による水揚量は前年並、津軽海峡〜道南太平洋の代表港での同時期の水揚量とCPUEはともに前年を下回り、津軽海峡周辺に限定すると前年を上回っていた。

2017年漁期青森県スルメイカ漁況について

青森県における2017年の小型いか釣り漁業による5〜11月の海域別漁獲量は、日本海側では前年比48%、近5ヶ年平均比37%となり過去最低、CPUE(一隻当たりの漁獲量)は前年比72%、近5ヶ年比56%と低調、津軽海峡の漁獲量は前年比84%、近5ヶ年平均比25%、CPUEは前年比85%、近5ヶ年比34%と共に過去最低、太平洋側の漁獲量では前年比111%と上回ったものの、近5ヶ年平均比61%、CPUEは前年比79%、近5ヶ年比52%と近年では最低であった。青森県太平洋海域の海洋環境は悪くはなかったと考えられたが、小型いか釣り漁業のみならず、その他漁業においても同じように漁獲の低下が見られていることから、冬季発生系群の資源量低下によるものと考えられた。

岩手県沿岸域における近年秋冬季のスルメイカ漁場分布の特徴

岩手県沿岸域のスルメイカ漁場分布と資源量水準、地先海域の海洋環境との関係から近年の沖合底曳網漁獲量の減少要因を検討した。9〜12月の平均CPUE(1網当たり漁獲量)は、2007年以降比較的安定していたが、2016年に減少に転じた。当期間のCPUEは冬季発生系群の資源量と正の相関関係が認められ、2016年以降の漁獲の減少は資源量の減少を強く反映したものと考えられた。漁区別に推移をみると、2006年頃〜現在にかけて県北部での漁獲が減少し、県中南部で増加する傾向が認められ、近年の親潮系冷水の勢力の衰退とそれに伴う高水温傾向によるスルメイカの南下回遊の遅れ、及び漁期の長期化が影響を及ぼしている可能性が考えられた。

全体的意見交換

各講演における主な3つの質問、①過去とのCPUE比較問題、②1-2月の日本海の山陰沖の漁場形成の可能性、③東シナ海での産み出された稚仔の生残、について継続議論され、下記のような解説がなされた。①昔と同じ方法とみなすことができる調査船による比較補正も行っており、昔のいか釣り漁業と近年のそれとは大きな差がない事が示されている。②昨年度1-2月の山陰沖の漁場が50m層の水温と密接に関わっていることが示唆されている。③粒子実験によって、稚仔の生き残りは産卵場の水温に大きく左右され、年によって異なることが示唆されている。 (酒井光夫)