トピックス

高知での水産関係者との意見交換会

はじめに

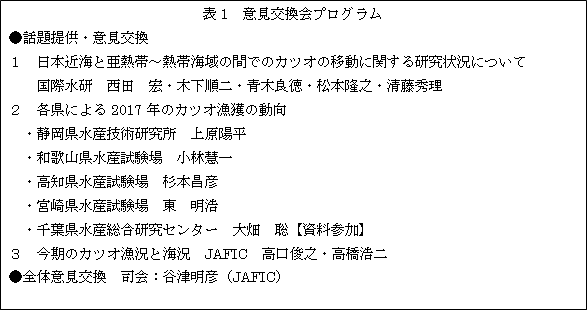

水産関係者との意見交換会「カツオの資源状態と漁況予報をめぐって」(表1)が34名の参加を得て12月13日に高知市で開催されましたので、その概要を紹介します。

日本近海と亜熱帯〜熱帯海域の間でのカツオの移動に関する研究状況について

日本に来遊する群を含む中西部太平洋のカツオは、熱帯域〜亜熱帯域で産卵され、その一部が日本近海に回遊することは、これまで、ある程度の大きさのカツオに付した標識放流結果などから知られていました。しかし、熱帯・亜熱帯域でふ化したばかりの仔稚魚には標識を付すことができず、これらの北上回遊の詳細は不明でした。そのため、国際水研では、①カツオの仔稚魚を粒子と見立て産卵場から海流に流されつつ妥当と思われる速度で水深50m付近を北上すること、②その北上過程で遭遇する水温や餌環境により成長することを仮定したモデルを構築しました。その結果、これまでの通常型標識放流では不明だった北上経路が明らかとなり、記録式標識放流の日々の推定回遊ルートや、体長組成と矛盾のない回遊様式が明らかとなりました。この成果の意義は、我が国周辺へのカツオの来遊量は減少が継続していることを、再来年のWCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)における資源評価に反映させるための論拠の一つとして活用することにあります。なお、産卵場や仔稚魚の分布には仮定条件が多いため、これを明らかにするための調査船調査が現在行われており、その成果を元にモデルの精度向上が期待できます。

各県による最新の沿岸・近海カツオ漁獲の動向

各県地先と東北沖を中心とする曳縄と竿釣り漁業の本年の漁獲動向は、前年をやや下回る結果となりました。また、漁況や体長組成は県により異なる部分と類似した部分がありました。また、例年と異なる漁況や体長組成が見られた県もありました。なお、日本沿岸へのカツオ魚群の北上を妨げる19℃以下の冷水域の影響は4月頃まで認められました。

おわりに

出席者との意見交換では、①上記の今年の異変とその原因、②来年の東北沖の来遊量予測、③竿釣りの餌としてのカタクチイワシの減少に対応した餌の確保などについて、活発な質疑応答がありました。 具体的には以下のとおりです。①については1kg台のカツオがまき網でも広く漁獲されたことから、この群の生残率が高かったと推定されること、漁場が北上しなかったのは昨年より夏場の東北沖の水温が低かったことが原因として考えられるとのことでした。1kgサイズのカツオの生まれ月の推定は耳石に見られる日周輪(1日1本の輪紋が形成される)により推定ができるものの日齢査定には多くの時間を要すること、3kgサイズの耳石では日周輪の判読が困難なことが紹介されました。また、漁場探索には表面水温に加えて潮流(渦との関係)が重視されているとのことでした。②については、本年の東北沖の来遊量予測は国際水研の予報がほぼ的中しましたが、漁獲されたカツオが小さいことや漁場の南偏までは予測対象となっておらず、これらについての予報も参加者から要望され、国際水研から今後の取り組みの考え方が示されました。③については、カタクチイワシの種苗生産技術や中小型まき網で漁獲したカタクチイワシを畜養する技術は確立されているものの、採算性が鍵となっていることが紹介されました。 (谷津明彦)