トピックス

イワシ・サバに関する水産関係者との意見交換会の概要

はじめに

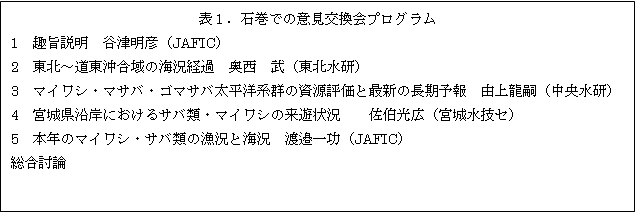

意見交換会「マイワシ及びサバ類太平洋系群の資源状態と漁況予報をめぐって」を10月10日に石巻市で開催しました.出席者は60名でした.今回はその概要を報告します.なお,同様な意見交換会は8月8日に釧路市で開催され,vol.839で報告しました.また,北太平洋漁業資源保存条約(NPFC)の最近の活動についてはvol.841をご覧ください.

最近の東北〜道東沖合域の海況経過と予測

この海域の平均海面水温(年平均)は,過去100年間以上の観測により,明瞭な上昇傾向が現れています.その一方,2000年以降の特徴としては冬季に平年より低く,夏〜秋季は平年より高い傾向,すなわち寒冬暑夏(2季化)の傾向がありますが,2季化は2016年からは見られなくなりました.今年の特徴としては,これまで北偏していた親潮の南限緯度が2〜8月にかけては概ね平年並みとなったこと,釧路沖に数年に亘り居座っていた暖水塊も1月に千島列島方面へ移動したことが挙げられます.今後の予測としては,親潮はやや弱勢で,海面水温は平年並みか平年より高いとされました.

マイワシ・サバ類の資源状況と最新の漁況状況

マイワシの資源評価とマイワシ・サバ類の長期予報は,本年7月末に公表された結果に加え,9〜10月に千島列島東方から道東〜常磐沖で行われた調査船調査の概要が紹介されました.なお,サバ類の資源評価は12月上旬に予定されています.上記の調査船調査では2017年生まれのマイワシとマサバは比較的多いとのことでした.従って,両魚種とも,増加傾向が続くと思われます.ただし,マイワシについては本格的な寒冷期に転じたとは言い切れないため,これまでのような増加傾向と予測されました.一方,ゴマサバについては2012年以降減少傾向が継続し,本年も低水準で推移するとされました.なお,三陸沖の我が国の排他的経済水域のすぐ外側でIUU(違法・無報告・無規制)漁船を含む外国漁船が多数操業しており,主にマサバを漁獲していることから,この影響が懸念されるところですが,NPFCによる早急な資源評価と適切な管理が望まれます.

5〜9月のマイワシおよびマサバの漁獲状況については,主にまき網と東海域におけるさけます流し網代替漁業の漁獲状況についてまとめられました.すなわち,①流し網代替漁業(5〜7月)ではマイワシが主体で,体長20cm以上(3歳魚以上)が多く,22cm以上の大型の魚も多く混じったこと,②まき網のマイワシ主漁場は7月末までは三陸沖,8月下旬からは道東であり,道東沖の漁獲量は昨年同期を上回ったこと,③加入量が極めて多いといわれた2015年級(2才魚)はこれまで三陸〜常磐では主対象とはなっていませんでしたが,道東では主体となったこと,④まき網のマサバ漁場は主に三陸に形成され,道東では昨年と比して水温が低かったため漁獲がまとまらなかった可能性があること,⑤マイワシ・マサバとも残存資源量は多いと考えられるため,今後三陸〜常磐海域でも来遊が期待できることが報告されました.

5〜9月のマイワシおよびマサバの漁獲状況については,主にまき網と東海域におけるさけます流し網代替漁業の漁獲状況についてまとめられました.すなわち,①流し網代替漁業(5〜7月)ではマイワシが主体で,体長20cm以上(3歳魚以上)が多く,22cm以上の大型の魚も多く混じったこと,②まき網のマイワシ主漁場は7月末までは三陸沖,8月下旬からは道東であり,道東沖の漁獲量は昨年同期を上回ったこと,③加入量が極めて多いといわれた2015年級(2才魚)はこれまで三陸〜常磐では主対象とはなっていませんでしたが,道東では主体となったこと,④まき網のマサバ漁場は主に三陸に形成され,道東では昨年と比して水温が低かったため漁獲がまとまらなかった可能性があること,⑤マイワシ・マサバとも残存資源量は多いと考えられるため,今後三陸〜常磐海域でも来遊が期待できることが報告されました.

宮城県沿岸の海洋環境とサバ類・マイワシの来遊状況

はじめに,金華山近くの江島の4月の平均海面水温と石巻の冬季気温に基づき海洋環境の長期変動が紹介され,これを過去65年間の宮城県の定置網の主要種漁獲量の推移と比較されました.この期間に暖水期が2回,冷水期が2回あり,冷水期はマイワシの漁獲量が多く,暖水期にはサバ類,カタクチイワシ,アジ類などが多くなっていました.また,過去45年間の100m以浅の秋季水温が顕著に上昇傾向にあり,この間にマイワシ,カタクチイワシ,サバ類の漁期が顕著に拡大し,ブリやサワラ,ガザミ等これまで宮城県海域において分布が少なかった魚種の水揚量が増加してきたことが紹介されました.これらを踏まえて,①水産業の安定経営を図るには海洋環境の変動とそれに伴う魚種の資源変動特性の認識と変化の把握が不可欠であること,②研究者は漁海況長期予測,変動初期の迅速な把握と情報提供,経営者は対象種の変化に対応した多角的経営が必要であることが指摘されました.

参加者からの主な質問・意見と回答

主な質問や意見は以下のようでした.①暖水塊の移動原因は?②マサバ2013年級は卓越年級であるが,集中的に漁獲され,現在は他の年級並みに資源量が平滑化されているのではないか?③マサバが増えてゴマサバが減少しているのは、元々マサバが減少した場所をゴマサバが埋めていたのが元の状態に戻ったと思っている.水温上昇の影響もあるだろうが、どう考えるか?④外国船による公海域のサバ類漁獲量とマサバの割合は?⑤マサバの成長が遅いことが繁殖に悪影響を与えることを心配している一方で,マイワシは脂が乗っているので,生態系のバランスが崩れているのでないか?⑥マイワシ2015年級は卓越といわれている割にこれまで漁獲が少なかった理由は?⑦黒潮大蛇行が最近発生したが,この影響は?⑧本日の話題提供では主に水温により各魚種の資源変動が説明されていたが,それ以外の環境要素は研究しているのか? これらに対する回答は次のようでした.①黒潮続流から分派した暖水塊は一旦西進し,その後日本海溝に沿って北上するが,それ以降の停滞または移動の原因ついてはよくわかっていない.②1990年代のマサバ卓越年級は未成魚期に集中的に漁獲されてしまったが,2000年代に入り各種管理措置が機能した結果,獲り残しが増えている.③マサバが減ったところをゴマサバが穴埋めしたという説には同感であるが,海洋環境の影響は未解明である.④様々な漁獲量の推定値があるが,現在調査中であり,マサバの割合は外国船の漁場の近傍で行われた調査では約9割であった.⑤確かに小型魚が生む卵数は少なく質も悪い.しかし2013年級が産卵魚の主体となって生まれた2016と2017年級群は多いので,それほどの悪影響はなかったと考える.マイワシは沿岸域の植物プランクトンを利用できるので,他種よりも餌条件が有利であると考える.⑥確かに沿岸域での漁獲は少なかったが,6月中旬の釧路水試の調査結果によると,沖合の適水温帯に広く分布していたことから見て,産卵後に沖合を経由して北上したと考えられる.⑦親潮も黒潮大蛇行の影響を受けるが,その程度は年代により異なり,2000年代は影響を受けやすい状況にある.具体的には黒潮続流が銚子沖で北上傾向となり,渦の発生も多くなる.マイワシの長期変動との関係では増加期にも減少期にも大蛇行が起きており,マイワシには特に大きな影響はないと思われる.⑧マイワシでは餌が重要であり,植物プランクトンは水色で代表できるため人工衛星画像を研究に活用している.植物プランクトンの重要性としては,その量に加えて,ブルーミングの時期の変化も注目すべきである.なぜなら,各種水産資源の産卵期は比較的一定であるのに対して,ブルーミングの時期はかなり変化してきたため,この時期と稚仔の索餌期の一致・不一致により再生産成功率が変化するためである. 以上のように,活発な意見交換がなされました. (谷津明彦)