トピックス

日本とノルウエーのサバ:生物学・生産・市場戦略

はじめに

タイセイヨウサバは北大西洋に広く分布しますが,ノルウエー産が大量に輸入されるためノルウエーサバとも呼ばれます.このサバの日本への輸入は1980年代後半から増加し,その後も毎年10万トン前後で推移しています. 私事ですが,筆者は1990年代末からマサバやマイワシの太平洋系群の資源研究などを行ってきました.その成果をもとに,谷津・渡邊(2011)「減ったマイワシ増えるマサバ」を出版しました.その中で,マサバ太平洋系群(以下,マサバといいます)は1990年代に未成魚の過剰漁獲により低迷していたこと,資源回復計画などと卓越年級群の発生により2000年代に増え始めたことを紹介しました.その後も,マサバは順調に増加していますが,日本のサバ市場は依然としてノルウエーサバに席巻されています.このように,マサバ資源が回復した後もノルウエーから安定的に輸入されている理由には,品質以外に漠然と輸出戦略がしっかりしているのだろうと考えていた程度でした. 近年,ノルウエーサバの成功例を基に,日本漁業の再生が,特に個別割当量IQあるいは船別割当であるIVQの導入により達成できるという主旨の著書がいくつか出版されました.一見奇妙なことに,タイセイヨウサバの全漁業国による漁獲量はABC(生物学的許容漁獲量)を越えているものの,資源状態は良好とされています(小川・平松, 2015:日本水産学会誌).この原因はタイセイヨウサバのABCの方がマサバのABCよりも低目に設定されており,結果として実際のタイセイヨウサバの漁獲量はマサバのABCの基準に近いものとなっているとのことです.一方,IQのみでは日本漁業の再生は困難であることも示されています(http://www.jfa.maff.go.jp/j/kanri/other/arikata.html). これらの状況の下,廣田・金子(2017)による「ノルウエーのグローバル・インテグレーションの展開―ノルウエー資本の拡大―」が水産振興597号に掲載されました(以下,本書といいます).本書はノルウエーの主にサケ類養殖とタイセイヨウサバ漁業がなぜ世界を席巻するほど成功したのかを様々な角度から分析し,日本の状況と対比した好著です.ここでは主に本書に基づきタイセイヨウサバ漁業と市場戦略について,その概要を紹介します.

ノルウエーサバと日本のマサバの生物学

筆者がマサバの研究をしていた際に,是非とも加工前のラウンドのタイセイヨウサバを見たい,解剖したいという強い希望がありました.当時所属していた研究所の食品関係の専門家から標本を入手し,念願を叶えていただきました.第1印象は「八頭身の外人」でした.解剖を進めると,内臓が比較的小さく,体筋肉は脂肪量が多いためか白っぽくてドリップも少なく,解剖後にもしっかりしており,持ち帰って調理したいと思うくらいでした.

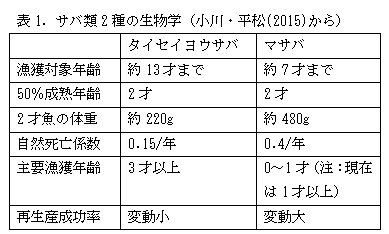

その後,小川・平松(2015)は両種の生物学的特性(表1)に基づき,資源管理の比較を行いました.その結果,適切な資源管理を行った場合,タイセイヨウマサバの方がより多くの年級群から構成され,年級間の資源豊度もマサバより安定していることから,本書ではタイセイヨウサバの方が安定した製品を生産しやすいとされました.この生物特性の違いはいかんともしがたい点が多いものの,マサバの親魚量が多かった時代には再生産成功率の変動が小さかったことから,資源管理により改善が可能な部分はあると思います.

その後,小川・平松(2015)は両種の生物学的特性(表1)に基づき,資源管理の比較を行いました.その結果,適切な資源管理を行った場合,タイセイヨウマサバの方がより多くの年級群から構成され,年級間の資源豊度もマサバより安定していることから,本書ではタイセイヨウサバの方が安定した製品を生産しやすいとされました.この生物特性の違いはいかんともしがたい点が多いものの,マサバの親魚量が多かった時代には再生産成功率の変動が小さかったことから,資源管理により改善が可能な部分はあると思います.

インテグレーション(統合化)とは何か?

水産業は,生産(漁獲・養殖)?商品化(加工・流通)?消費(食料供給・食文化)からなる連続した産業です.この生産から消費までの統合化が垂直的インテグレーションであり,ノルウエー水産業の成功は,安定した輸出を目指した垂直的インテグレーションにあるというのが本書の結論です.なお,水平的インテグレーションとは,同業他社の積極的な買収により冷凍工場の数を増やしてシェアを拡大していくようなことです.インテグレーションには水産業の各段階の戦略的な関連に加え,製品(品質)の標準化が重要とされます.

ノルウエーサバ産業の統合化と日本の今後

漁法としては大型まき網・表中層トロール・沿岸まき網があり,前2者は1隻が兼業できるように設計されている場合もあります.これらのうち大型まき網が主力ですが,船主の大半は1隻のみを所有しています.そして,許可を得た漁船は操業海域に関する制限はなく,IVQの基で最も品質が良く高価格が期待できる時期と海域で操業します.そして,浮魚類の販売は沿岸を含めて浮魚販売組合だけを通じて一元的に行われます.また,現在は洋上の漁船と陸上の買手の間の電子オークションにより行われ,漁獲物は落札した買手(加工業者)の岸壁でフィッシュポンプにより直接水揚されること,漁艙では氷に代わって冷却海水を用いることなど,様々な効率化をしています. ノルウエーにおける浮魚類の主な加工形態は,冷凍と魚粉と魚油です.また,加工場での労働力は主に東欧からの出稼ぎ者でまかなっています.なお,欧州では伝統的にニシンの酢漬けやタイセイヨウマダラが食されていますので,ノルウエーでも欧州向けに原料を確保・冷凍していますが,2次加工は他国で行います.なお,自国向けのサバ製品は缶詰など少量に過ぎません.従って,ノルウエーの浮魚類の大部分は,輸出戦略に沿って一貫した体制で生産・販売されています.この点が国内消費を主目的とした日本のマサバと異なります.近年のマサバ資源の増加に伴い,途上国へ安価で輸出されており,今後,日本からの水産物の輸出増が期待されています.また,水産基本計画の精神にもとづけば,日本の水産政策の重要課題は「水産資源・海の環境・海辺の人と地域を守る」とされています(濱田, 2014:日本漁業の真実).この場合,日本周辺の海洋生態系と食文化などに基づく日本独自の視点・目標を確立する必要は言うまでもありませんが,本書によりノルウエー水産業の戦略や実際を知り,これらから学ぶ点は多いと思われます. (谷津明彦)