トピックス

サンマに関する水産関係者との意見交換会の概要

はじめに

意見交換会「サンマの資源状態と漁況予報をめぐって」を8月2日(大船渡,70名参加),3日(気仙沼,69名),7日(厚岸,65名),8日(釧路,96名),22日(女川,44名)に開催しました.なお,釧路についてはマイワシ・サバ類と併せて行いました.マイワシ・サバ類についてはNo.89で報告済みですので,今回はサンマの概要を報告します.

サンマの生態と海況および資源の概要

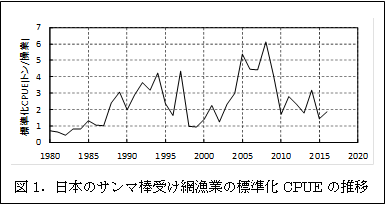

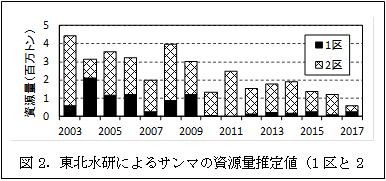

サンマの寿命は2年で,小型魚が0歳,大型魚が1歳です.産卵魚の大部分は1歳で,産卵期はサンマ資源全体では周年で,その盛期は冬季で黒潮・黒潮続流を含む亜熱帯域で産卵します.サンマの分布は日本から北米西岸に至りますが,明確な系群は見られません.しかし,東経162度より西側(通称1区)のサンマは成長が比較的速く,道東には漁期前半に来遊します.東経162~西経178度(2区)のサンマは成長がやや遅く,2区の1歳魚の一部は漁期後半に道東~三陸海域に来遊します.サンマの資源量の指標として日本の棒受け網漁業のCPUE(漁船の大きさなどを考慮して標準化したもの)を図1に,東北水研が毎年6~7月に行う表中層トロールによる推定資源量を図2に示します.長期的には1990年代と2005~10年に豊度が高く,2010年以降CPUEが激減し,特に1区で資源が著しく減少しています.また,今年の調査結果では2区の資源量が半減しました.さらに,この調査で1歳魚が漁獲された水温範囲が例年より狭かったことも資源状況に対する懸念材料です.なお,近年サンマが減少した1区の西側ではマイワシとサバ類が多くみられました.

外国漁船の特徴

日本以外にはロシアが1960年代から漁獲していましたが,近年は台湾・韓国・中国が加わり,昨年の日本の漁獲量のシェアは32%に低下しました.ロシアは自国水域内,他国は公海域(主に1区)で漁獲しています.公海域で漁獲する外国船は遠洋イカ釣りを兼業する大型(1000トン級)で,遠洋イカ類とサンマの資源状況や価格などを考慮して対象魚種を決定していると思われます.いずれも船上で冷凍し,製品は仲積船で搬出します. なお,近年の外国漁船の実操業隻数は,台湾約90,中国約43,韓国約14,ロシア30~60です.今年はアカイカ資源が比較的良好のため,サンマからアカイカ操業に切り替えた外国船が多いという情報も提供されました.なお,IUU(違法・無報告・無規制)漁船も相当数が認められています.

今年の来遊見込み

上記のように,漁期前半に道東に来遊する1区の資源量は昨年よりもやや増加したことに加え,昨年まで釧路沖に居座っていた暖水塊が消滅し,サンマの主な南下ルートの一つである親潮第1分枝が発達していることから,漁期前半は前年を上回る漁況と予測されました.但し,8月になり釧路沖に暖水塊が認められるようになりましたが,これは昨年までの暖水塊に比して現段階では小規模なもののであり,サンマの漁場形成には大きな影響はない模様です.漁期後半には2区からの来遊が主体となりますが,2区の資源量が昨年より半減し,かつ0歳魚が多かったため,前年を下回ると予測されました.詳細な予報は水産庁のホームページ(http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/170804.html)をご覧ください.

参加者からの意見と回答など

各会場での主な質問や意見は,①外国船に関する情報(操業実態,管理体制など),②マイワシ・サバ類とサンマ資源や漁獲の関係(魚種交替現象を含む),③サンマ資源の減少要因,④サンマの漁場形成,⑤従来の日本船が漁獲するサンマ群と公海域で漁獲されるサンマ群の違い,⑥サンマが近年に痩せている理由,⑦でサンマの系群についてでした.①については前述しましたが,大船渡と気仙沼でNPFC第3回会合(本年7月開催)について講演していただいた水産庁の田中参事官によると,各国とも現状以上に漁船隻数を増加させないことで合意が得られたとのことです.また,台湾船の影響については,多くはロシア主張EEZへ入域できないので,2つの場合があるとのことでした:(1)親潮第1分枝が道東への主な来遊ルートとなると今年は予想されるので,台湾船の影響は少ないと思われる.(2)親潮第2分枝が主な南下ルートとなる場合は,1区と2区の公海域から来遊し,その海域でサンマを台湾船が漁獲するので影響はある.②と③については,漁獲の影響はないとは考えられないものの,科学的知見の蓄積と分析が現状では不十分な面があり,東北区水産研究所を中心に取り組み,NPFCでの検討が望まれるとのことでした.また,魚種交替は近年の漁獲量や資源量の傾向から見て,その傾向が認められます.しかし,漁獲量や資源量は海洋環境に加えて漁獲努力量などの影響も受けるため,海洋生態系(環境)に構造的な変化(レジームシフト)が起きたかについて明らかにする必要があります.学会などでも検討されていますが結論はまだ得られていません.④については上記のとおりです.⑤サンマ資源の高水準期(2006~09年)は1~2区に資源が多く,1区の資源を日本船は漁獲できますが,外国船は一部しか漁獲できないのに対し,2014年以降は1区の東側にしかサンマが分布しなくなったため,日本船と外国船の共通資源となったとの回答がありました.⑥については,一般に1区のサンマは2区よりも太っており,最近1区のサンマが減ったのもその一因であろうとのことでした.なお,1区の西側ではサンマに代わってマイワシやマサバが優占しており,マイワシは太っているが,マサバは卓越である2013年級以降は痩せています.このことから,食性による太り具合の要因は異なる可能性があるとのことでした.なお,マイワシの食性は沿岸では植物プランクトン,沖合では動物プランクトン,サンマは動物プランクトン,マサバは魚類と動物プランクトンです.⑦については,遺伝的研究により北太平洋のサンマの系群は1つですが,日本からアメリカまでのサンマが毎年混じり合っているわけではなく,回遊経路が東西で少しずつ異なっており,部分的に交じり合っている状況と思われるとの回答がありました.なお,3区より東の海域は2012年に東北水研が1回調査を行ったところ,1~3区よりサンマの群は薄かったとの情報が提供されました. サンマについては近年減少傾向が明らかとなり,これまでは1~2年で回復していた資源が今回は低水準で継続しているため,危機感を持たれた参加者も多かったと思われます.そのため,これらへの対応を含め,更に分かりやすく活発な意見交換会になるよう努めたいと思っています. (谷津明彦)