トピックス

今年7月までの主要魚種水揚量の動向

はじめに

水産庁と水産研究・教育機構では毎年資源評価を更新しています。カツオやサンマといった国際資源を除く、我が国周辺資源については、7月から平成29年度資源評価会議が各地で開催され、評価が順次確定してゆくことになります。今回は、JAFICの「おさかなひろば」で公表している産地市況に基づき、今年7月までと2014年以降の主要魚種の水揚量とスルメイカの月別価格の推移を紹介します。なお、スルメイカ以外の魚種の価格はほぼ近年並みでしたので価格の図は省略しました。

今年と昨年の産地水揚げ量の推移

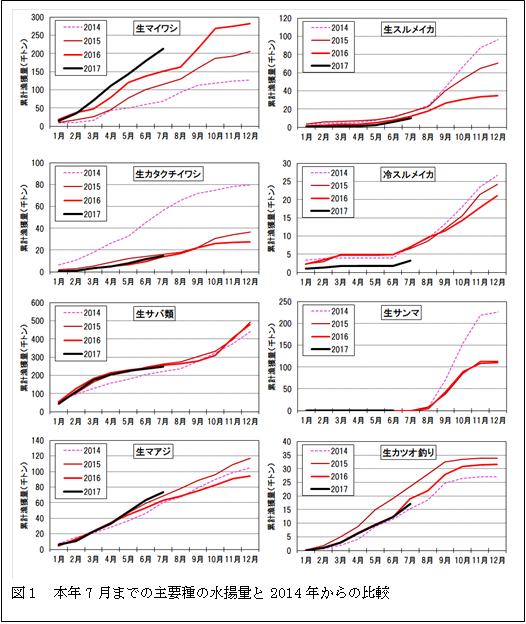

魚種別にJAFICが集計した本年7月までの累計水揚量と前年の累計値を図1に示します。

生(生鮮、以下同様)マイワシは年々増加しています。これは近年の加入量が多く、資源管理により漁獲圧も低めのためと思われます。生カタクチイワシは低水準だった昨年並みで推移しています。マイワシとカタクチイワシの間には魚種交替現象がみられています。生サバ類と生マアジの水揚量は近年安定しており、本年も近年同様の経過をたどっています。

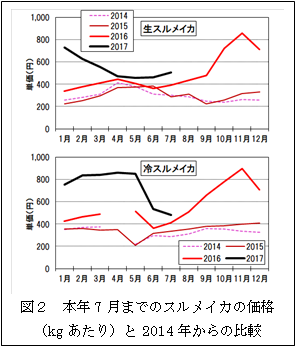

これらに対して、スルメイカは近年減少が続き、昨年を下回る水揚量で推移しています。イカ類は外国産を含めて近年漁獲量が少ない傾向にあることもあり、特に昨年秋〜冬には価格が急騰しました(図2)。今年のスルメイカの価格は生と冷凍で異なりますが、冷凍では昨年末の高価格が5月まで継続していました。

生カツオ(釣り)の水揚量は昨年並みで推移してきました。6月28日に水産庁が公表した、おもに近海カツオ一本釣り漁業の対象となる「平成29年度常磐・三陸沖カツオ長期来遊動向予測(6月〜11月)」では、6月以降の来遊量は「昨年並みだが、過去10年平均を下回る可能性が高い」とされました。しかし、その予報では、以下のように予測を上回る可能性も指摘されています:「6月上旬以降、竿釣りCPUEに上向き傾向がみられる上、現在のおもな漁場がまだ黒潮続流の南側海域で、漁獲物の尾叉長は45cm前後と小ぶりなことから、今後、これらの魚群が常磐・三陸沖に北上すると考えられ、7月以降の来遊量が予測より上向く可能性も否定できません。」7月現在の生カツオ(竿釣り)は予想どおり昨年並みに推移しています.一方、生カツオ(旋網)は昨年に著しく水揚量が減少しましたが、今年は例年並みで推移しています。(谷津明彦)

生カツオ(釣り)の水揚量は昨年並みで推移してきました。6月28日に水産庁が公表した、おもに近海カツオ一本釣り漁業の対象となる「平成29年度常磐・三陸沖カツオ長期来遊動向予測(6月〜11月)」では、6月以降の来遊量は「昨年並みだが、過去10年平均を下回る可能性が高い」とされました。しかし、その予報では、以下のように予測を上回る可能性も指摘されています:「6月上旬以降、竿釣りCPUEに上向き傾向がみられる上、現在のおもな漁場がまだ黒潮続流の南側海域で、漁獲物の尾叉長は45cm前後と小ぶりなことから、今後、これらの魚群が常磐・三陸沖に北上すると考えられ、7月以降の来遊量が予測より上向く可能性も否定できません。」7月現在の生カツオ(竿釣り)は予想どおり昨年並みに推移しています.一方、生カツオ(旋網)は昨年に著しく水揚量が減少しましたが、今年は例年並みで推移しています。(谷津明彦)