トピックス

マイワシ・サバ類関する水産関係者との意見交換会の概要

はじめに

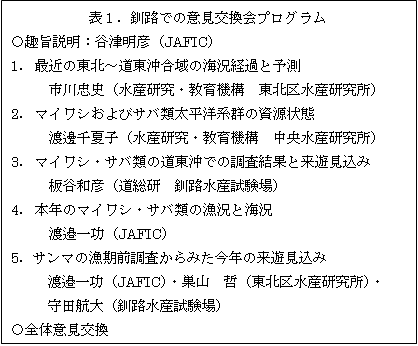

意見交換会「マイワシ・サバ類太平洋系群及びサンマの資源状態と漁況予報をめぐって」が8月8日に釧路市で96名が参加して行われました(表1).サンマについては,他会場と併せて別途で報告しますので,ここではマイワシ・サバ類についての概要を紹介します.

近年,資源回復計画の取り組みや海洋環境の変化などによりマサバとマイワシ太平洋系群の資源が増加し,道東でもこれらの漁場が復活しました.その中で,三陸沖我が国200海里のすぐ外側で外国漁船が最近急増し,主にサバ類を漁獲していると見られています.そのような中で,2015年7月に北太平洋漁業資源保存条約(NPFC)が発効し,2016年4月に国際資源管理に向けた資源評価がスタートしました.また,本年7月には第3回会合が開催され,対象魚種(さけます類とマグロ類以外)に関して資源管理に向けて精力的な取り組みが水産庁と水産研究・教育機構を中心に行われています.

最近の東北〜道東沖合域の海況経過と予測

海面水温の上昇がこれらの海域でも明瞭にみられますが,水温の上昇は直線的ではなく,10年規模の変動を伴っています.また,2010〜15年では,冬はより寒く,夏はより暑いという「2季化」が紹介されました.本年の特徴としては,親潮第1分枝が発達し南下傾向が強いこと,釧路沖暖水塊が7年ぶりに消滅したことです.主な今後の予測(9月)としては,「親潮第1分枝の南限はかなり南偏(北緯37゚40'〜39゚30')で推移し,三陸近海に冷水域が残る」というものです.詳細は下記のホームページをご覧ください:http://abchan.fra.go.jp/gk29/20170728.pdf.

マイワシ・マサバ・ゴマサバ太平洋系群の資源状態

これら魚種の寿命は7年程度で,本州中部〜九州西方で産卵し,親潮域や移行域(混合域)で索餌します.仔稚魚は春の黒潮・黒潮続流から移行域に広く分布し,秋季には0歳魚は千島列島南部の親潮域を中心に分布します.これらを主に表中層トロール(水産研究・教育機構および釧路水試)で漁獲調査を行って0歳魚の豊度を推定しています.これに加えて,年齢別漁獲尾数などからコホート解析を用いて,資源評価をしています.これらの概要は以下のようです.①マイワシ:2010年以降も加入量の高い年が続いたことに加え漁獲圧の減少により親魚量が増加,2015年には増加した親魚量と高い再生産成功率により極めて高い加入量水準の卓越年級が発生し,資源量はさらに一段高い水準に移行した.2016年級群も2015年級群に次ぐ高い水準.②マサバ:2013年に卓越年級が発生し,漁獲量・資源量ともに増加した.2014, 15年級群は近年の平均水準を下回るが,2016, 17年級群は近年の平均水準を上回っている.ただし2013年以降に発生したいずれの年級も成長が停滞し,魚体が小型に偏る傾向が続くと予測.③ゴマサバ:資源は高水準にあるが,漁獲量は2010年以降一貫して減少し,特に北部海域で減少が著しい.マサバより南方性であり,分布域が縮小していると考えられる.

今年の道東沖への来遊見込み

①マイワシ:釧路水試による流し網調査(6月に三陸〜道東沖で実施)では,CPUE(調査1回あたりの漁獲尾数)が2011年から増加し2017年も昨年と同様に高い値で推移している.これまでの漁況経過や上記の加入量も考慮すると来遊量は前年を上回る.②サバ類:上記流し網調査のCPUEは前年を下回ったものの高い値であった.また,尾叉長30cm前後の2013年級群(4歳魚)が多く出現した.これまでの漁況経過や上記の資源状態も考慮すると,ゴマサバは前年を下回ると考えられるが,サバ類全体としては前年並と予測される.詳細な予報は水産庁のホームページ(http://abchan.fra.go.jp/gk29/20170731.pdf)をご覧ください.

参加者からの意見と回答など(サンマ以外)

会場での質問は①時化によりマイワシなどの餌が増える仕組み,②マサバの成長が悪い原因,③マイワシのABCが本年7月の資源評価で下方修正された理由でした.①について:親潮は栄養塩が多く,時化による攪乱により鉛直的に表面の暖水と混合すると表層は水温が高く栄養塩が豊富で光が十分ある状態になり,プランクトンが増えるため,②について:加入量が多いため密度効果と思われるが,環境が過去よりも悪い可能性がある.③について:主に2015年級群の加入量の下方修正とのことでした.これら魚種に関する次回の意見交換会は,10月10日に石巻市で予定されています. (谷津明彦)