僩僺僢僋僗

2017擭偺嬤奀娖掁傝偵傛傞價儞僫僈嫏嫷偵偮偄偰

摿挜

丂2017擭乮5乣8寧乯偺嬤奀娖掁傝偵傛傞價儞僫僈嫏偺摿挜偼 丒杒婑傝偺嫏応宍惉 丂椺擭崟挭懕棳堟偺撪懁乮撿懁乯偵宍惉偝傟傞偑丄杮擭偼奜懁乮杒懁乯偵宍惉偝傟偨丅 丒嫏婜憗偄 丂杮擭偼嫏妉偺僺乕僋偑椺擭傛傝憗偔5寧壓弡偵寎偊丄廔嫏傕7寧拞弡偲憗偐偭偨丅 丒嫑懱戝偒偄 丂杮擭偼10乣12噑偺戝拞宆乮5嵨乯偑戝晹暘傪愯傔丄椺擭嫏妉偝傟傞7乣9噑偺拞彫宆乮4嵨乯偑嶐擭摨條彮側偐偭偨丅

嫏嫷偺宱夁

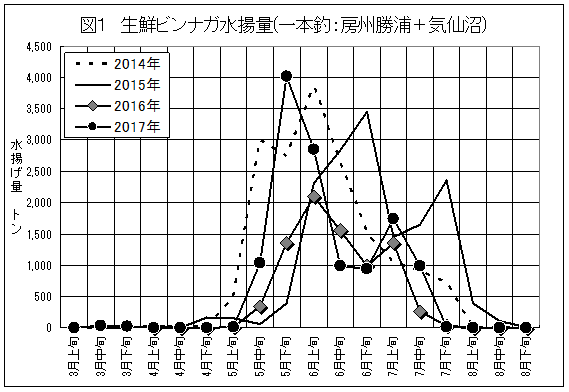

丂2017擭偺嬤奀娖掁傝偵傛傞價儞僫僈嫏応偼丄彫妢尨彅搰壂傗埳摛彅搰壂偱傎偲傫偳嫏妉偝傟傞偙偲側偔丄5寧拞弡偐傜忢斨壂偺崟挭懕棳堟撪偺146亱乣149亱E丄19乣20亷偺嶐擭傛傝杒婑傝偵嫏応偑宍惉偝傟偨(慜擭摨婜偼彫妢尨搶壂丒撿惣壂偵嫏応宍惉)丅嫏妉偼丄拞丄戝庡懱偵暯嬒24.1妮偺岲嫏偲側傝丄2016擭摨婜偺暯嬒9.4妮乮2015擭摨婜暯嬒6.5妮丄2014擭摨婜暯嬒12.7妮乯傪戝偒偔忋夞偭偨丅5寧壓弡偼忢斨壂143亱乣145亱E偺杒忋抔悈偺21亷奀堟偍傛傃崟挭懕棳堟偺壂崌偺148乣150亱E丄20亱乣21亷偵嫏応偑宍惉偝傟丄嫏妉偼暯嬒20.9妮偵傗傗尭彮偟偨傕偺偺岲嫏偑懕偒丄2016擭(10.3妮)丄2015擭(16.0妮)丄2014擭(16.6妮)傪忋夞偭偨丅

丂6寧忋弡偼丄傗傗増娸婑傝偵嫏応偑堏摦丄崟挭懕棳堟偺143亱乣146亱E丄21亱乣22亷偱暯嬒11.0妮偵尭彮偟丄2016擭(10.5妮)傪傗傗忋夞偭偨傕偺偺丄2015擭乮20.1妮乯丄2014擭(15.4妮)傪壓夞偭偨丅拞弡偼嵞傃壂崌偵嫏応偑堏摦丄崟挭懕棳撿偺149亱乣153亱E丄20亱乣21亷偱丄暯嬒10.5妮偵傗傗尭彮丄2016擭(10.6妮)暲傒偩偑丄2015擭(16.4妮)丄2014擭(16.1妮)傪壓夞偭偨丅壓弡偼丄崟挭懕棳撿偺146亱乣148亱E偺20亱乣21亷丄搶壂崌偺崟挭懕棳堟偍傛傃杒忋抔悈偺153亱乣156亱E丄20乣22亷偱暯嬒12.6妮偺嫏妉偵傗傗憹壛偟偨(2016擭(11.7妮)丄2015擭(12.7妮)丄2014擭(14.7妮))丅

丂俈寧忋弡偼丄壂崌偺杒忋抔悈偺153亱乣155亱E丄20乣22亷偱9.6妮偵尭彮丄2016擭(11.2妮)丄2015擭(11.4妮)傪傗傗壓夞傝丄2014擭(16.8妮)傪壓夞偭偨丅拞弡偼丄153亱乣154亱E丄20亱乣23亷偱暯嬒10.7妮偵傗傗憹壛丄2016擭(4.9妮)傪忋夞傝丄2015擭(10.7妮)丄2014擭(10.1妮)暲傒偲側傝丄壓弡偼價儞僫僈偺嫏妉偼側偔側傝7寧20擔偵廔嫏傪寎偊偨(2016擭嫏妉側偟丄2015擭(7.5妮)丄2014擭嫏妉側偟)丅

丂捠婜偱偺暯嬒嫏妉検偼丄2017擭偼15.4妮偱丄2016擭(10.2妮)丄2015擭(13.3妮)傪忋夞傝丄2014擭(14.6妮)傪傗傗忋夞偭偨丅乮恾1嶲徠乯

嫑懱

丂崱擭偼丄懱挿79乣84cm戜偺暔偑懡偔嫏妉偝傟偨丅嶐擭偼丄77乣81cm戜偑懡偔嶐擭傛傝傕2乣3cm傎偳嫑懱偑戝偒偐偭偨丅傑偨堦嶐擭偺傛偆側懱挿48乣53cm戜偺彫宆偺屄懱偼丄嶐擭偵堷偒懕偒傎偲傫偳嫏妉偝傟側偐偭偨丅

悈梘偘丄巗嫷

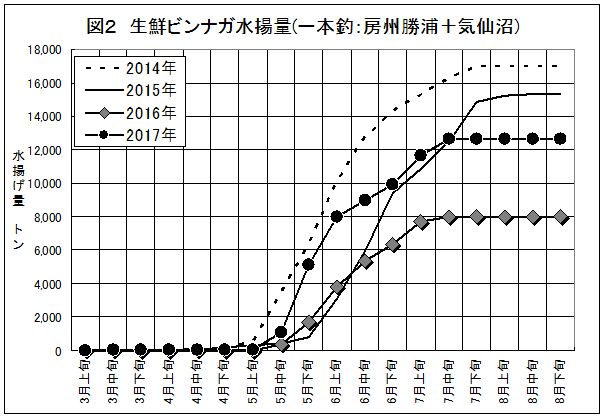

丂崱擭偺朳廈彑塝偲婥愬徖偵偍偗傞嬤奀娖掁傝偺惗慛價儞僫僈偺椵寁悈梘検偼丄12,634僩儞偱2016擭偺8,007僩儞偺1.6攞丄2014擭偺16,981僩儞丄2015擭偺15,344僩儞偲斾傋丄偦傟偧傟74%丄82%偲側偭偨丅崱擭偼夁嫀4擭偱偼拞悈弨偺嫏妉偱偁偭偨丅乮恾2嶲徠乯

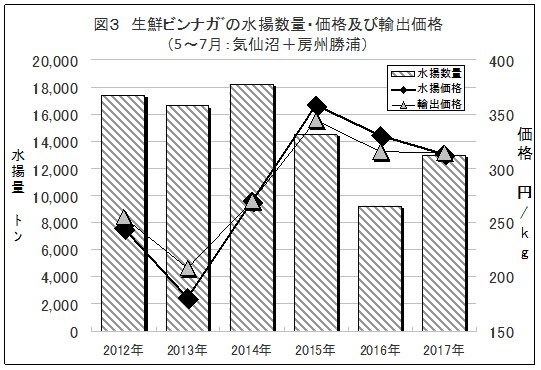

丂嬤奀娖掁傝偺惗慛價儞僫僈偺悈梘壙奿偼丄2012擭偼245墌/kg偩偑丄2013擭偼嵼屔偑懡偐偭偨偨傔丄180墌/kg偵壓棊偟丄2014擭偼270墌/kg偵栠偭偨丅2015擭埲崀300墌/kg傪挻偊傞崅抣偑懕偄偰偄傞丅

丂嬤奀娖掁傝偺惗慛價儞僫僈偼丄庡偵僞僀摍偵娛媗梡偲偟偰擭娫1枩2愮乣1枩9愮僩儞桝弌偝傟偰偍傝丄嶻抧壙奿偲桝弌壙奿偼僷儔儗儖偵曄摦偟丄嶻抧壙奿傪巟偊偰偄傞乮恾3嶲徠乯丅

丂嬤奀娖掁傝偺惗慛價儞僫僈偺悈梘壙奿偼丄2012擭偼245墌/kg偩偑丄2013擭偼嵼屔偑懡偐偭偨偨傔丄180墌/kg偵壓棊偟丄2014擭偼270墌/kg偵栠偭偨丅2015擭埲崀300墌/kg傪挻偊傞崅抣偑懕偄偰偄傞丅

丂嬤奀娖掁傝偺惗慛價儞僫僈偼丄庡偵僞僀摍偵娛媗梡偲偟偰擭娫1枩2愮乣1枩9愮僩儞桝弌偝傟偰偍傝丄嶻抧壙奿偲桝弌壙奿偼僷儔儗儖偵曄摦偟丄嶻抧壙奿傪巟偊偰偄傞乮恾3嶲徠乯丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮JAFIC憤尋乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮JAFIC憤尋乯