トピックス

第34回JAFIC研究会(カツオ)の概要

はじめに

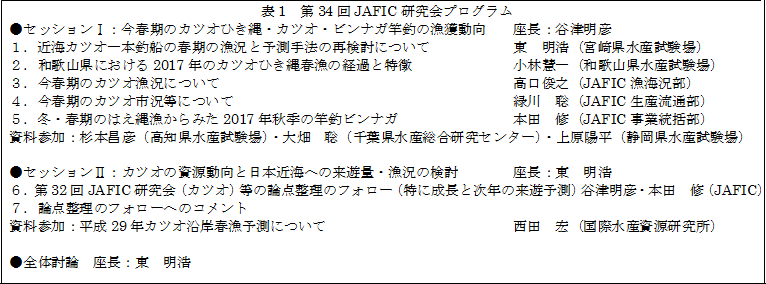

標記研究会「日本近海カツオ漁の動向をさぐる」(表1)が4月28日に東京の漁業情報サービスセンターで68名が参加して開催されました。近年、日本近海に来遊するカツオ資源量が低迷する中で、直近の漁獲状況や市況、更に今年度の予測などの発表と意見交換が行われました。

今期初漁期のカツオの漁獲状況(表1のセッションI)

1〜3月における宮崎県〜静岡県の曳縄と近海竿釣り漁獲量はおおむね前年を下回りました。このことは、日本周辺への4本のカツオ北上ルートのうち、九州パラオ海嶺ルートと黒潮ルートの来遊量が依然として減少傾向にあることが関係している可能性が考えられました。 一方、千葉県の曳縄の1〜4月の水揚量は、冬季に黒潮内側域で滞留し再北上する群と考えられ、前年9〜11月の水揚量と相関があるため、近年水準を上回ると予測されていました。しかし、実際の漁獲は伸びず、この原因として、黒潮のC型による離岸傾向と3月下旬に紀伊半島以東〜関東近海に出現した19℃未満の冷水域が魚群の北上を妨げたと思われました。冷水域は和歌山の漁獲にも同様な影響を及ぼしたと考えられました(話題7とも関係)。なお、この冷水域は4月中旬には解消されています。 3〜4月の近海竿釣り漁獲量とCPUEは前年比微増で(JAFIC集計)、伊豆諸島への北上も例年よりやや早く、4月中旬から見られています。この北上群は1.3〜2.1kgの小型魚で、今後東北海域へ北上する群です。千葉県の予報でも5〜6月には黒潮流路がB型(千葉県沿岸では接岸傾向)と予想されていることを加味し、2kg(尾叉長45〜48㎝台)を主体に漁獲量が増加する可能性が指摘されました。 カツオの市況については、勝浦では釣りとまき網で価格差がないこと、鹿児島の釣りでは3〜4月に600円に高騰したこと、焼津(冷凍)では釣りは横ばい、海まきでは水揚げ量の減少により価格が上昇し、過去最高となったことなどが報告されました。

今年の竿釣ビンナガの動向(表1の話題5)

近年、春季のカツオ竿釣りでビンナガ狙いの操業が増加しています。予測方法は従来どおり、春季の紀伊勝浦入港はえ縄漁船の水揚のうち、30〜33°N、133〜140°Eの海域の3歳魚CPUEから秋季の東北海域の4歳魚(6月に加齢)のCPUEを予測するものです。3歳魚CPUEは3月に急増し春季の平均値は前年を上回りました。

カツオの成長と次年の予測可能性(セッションII)

これまで報告されている成長推定の方法(体長組成のモード追跡、標識放流、耳石年輪)による結果が比較検討されました。その結果、体長組成のモード追跡法は、冬季の成長が過少評価されていること、現在の知見で最良と思われる成長式は、2016年に越智らがWCPFCに提出した報告(WCPFC-SC12-2016/ SA-IP-08 Rev 1)であることが共通認識となりました。この成長式に近い平成26年度国際資源の現況「カツオ中西部太平洋」の図5に基づく、前年秋の小型魚(気仙沼水揚)のCPUEと黒潮域で越冬した後に再北上する群(同上)のCPUEの相関関係は統計的には有意ではなく、気仙沼水揚物の体長組成を利用した今回の方法では予測が困難なことが報告されました(話題6)。また、近年の再北上群減少の一因として提唱されている「肥満度増加による早期成熟」仮説については肥満度の増加は認められないこと(未公表資料)が紹介されました。本年のカツオ沿岸春漁予測は、具体的には和歌山の曳縄CPUEを対象とし、予測方法と結果(冷水域の影響による来遊の遅れの可能性など)が説明されました。

全体討論

今期の西日本に来遊する群ついては良い情報がありませんでしたが、伊豆小笠原ルートについては光がさしてきた可能性があるとまとめられました。