トピックス

石川県小木での水産関係者との意見交換会

はじめに

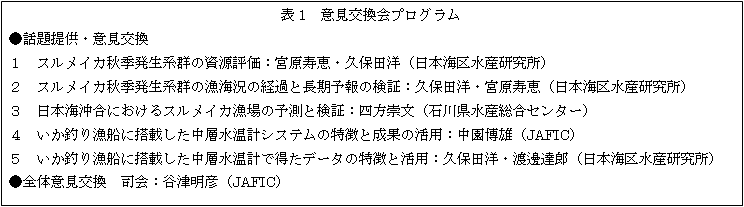

意見交換会「スルメイカ秋季発生系群の資源状態と漁況予報をめぐって」(表1)が3月17日に石川県の小木で76名が参加して開催されました。スルメイカ冬季系群に関するvol.829に引き続き、その概要を紹介します。スルメイカは寿命が1年であり、生まれる時期により秋季発生系群(主に日本海を回遊)と冬季発生系群(主に太平洋から日本海へ反時計回りに回遊)に区分されます。漁期後半には冬季発生系群も日本海を南下回遊すること、小木船団は太平洋にも出漁することから、冬季発生系群の状況も含めて意見交換が行われました。

スルメイカ秋季発生系群の資源評価

最新の資源評価によると、①2014年の資源量は過去最大でしたが、その後減少し2016年は中位水準にあること、②再生産成功率(親魚量当たり加入量)が近年低下していること、③2016年秋の調査船調査では幼生密度は高水準期としては最低であったため、今後の動向を注視する必要があるとされました。

スルメイカ秋季発生系群の漁海況の経過と長期予報の検証

毎年、水産庁と水産研究・教育機構では4月(対象:5~7月)と7月(対象:8~12月)に長期予報を発表しています。この来遊量予報について検証したところ、以下の2点を除き予報がほぼ的中したことが報告されました。①第2回予報の「道北・道央」については太平洋側の不漁により小型船が例年以上に当海域に集結したため、漁獲量が前年を上回った(但し、CPUEは暫定値ながら予測に整合)。②「道南・津軽」では冬季発生群の資源量が予測を下回ったため漁獲も下回った。

日本海沖合におけるスルメイカ漁場の予測と検証

近年、いか釣り漁船の減少により漁場探索の重要性がますます高まっています。漁場形成の研究により、冷水と暖水の間に形成される前線域や水深50~200mの水温分布が重要とされています。これまでは中層水温を広範囲かつ迅速に把握することがネックとなっていましたが、近年は海洋動態モデルの発達により3か月先までの水温予測が可能となりました。そこで、スルメイカ漁場の各水深における中層水温の特徴を基礎として、モデルによる水温予測値を利用して漁場を予測するシステムを石川県水産総合センターが開発し、いか釣り漁船に提供されています。このシステムは今のところ詳細な漁場位置の予測は困難ですが、漁場の大まかな予測に主に役立つこと、および今後の改善点などについて紹介されました。

いか釣り漁船に搭載した中層水温計システムの特徴と成果の活用

スルメイカ漁場の把握には中層水温が重要なため、平成28年度から13隻のいか釣り漁船に水深200mまで測定可能な中層水温計が搭載されました。この中層水温を測定するシステムと結果の概要が紹介されました。総観測数は1450で、調査船調査に比して格段に観測数が増えました。これまでの中層水温はモデルによる推定値であったため大きな誤差がありましたが、これら実測データをモデルに組み込み、中層水温が精度よく予測できることが期待されます。また、観測したデータを共有し、いか釣り漁船での利便性を高めるソフトの開発予定の紹介もありました。

いか釣り漁船に搭載した中層水温計で得たデータの特徴と活用

上記の中層水温計で得たデータと漁場やCPUEとの関係について、暫定的な解析結果が示されました。今後は、漁場予測のみならず、スルメイカの分布回遊などの生態的特性を明らかにして資源評価の精度を向上させること、調査船では不足している沖合域での水温観測を補完するデータとして活用するなどの方向性が示されました。

全体的意見交換

主に①「なぜスルメイカが減ったのか?」と②「今後スルメイカ資源はどうなるのか?」について議論されました。①については高水温化による秋季系の産卵可能域の縮小と産卵期の遅れ、②については、秋季系の産卵場が高水準期での範囲にあること、レジームシフトが生じたとは言えないことが述べられました。しかし、対馬暖流の温暖化による産卵期の遅れや、日韓以外の外国船による漁獲が近年増加しており、これらの影響を注視してゆく必要が指摘されました。