トピックス

地球温暖化と水産資源の未来

はじめに

気象庁のホームページ「海の健康診断表」によると,日本近海の平均海面水温は過去100年で1.07℃上昇しました.この上昇傾向は,北部日本海を除く全海域で統計的に有意です(偶然ではありません).特に対馬暖流域で昇温が顕著です.また,この海面水温の上昇は直線的ではなく,数10年規模の変動が見られます.ここでは,日本周辺の温暖化の影響の代表例を紹介するとともに,水温の上昇予測などと海の生態系や水産資源への影響,そして温暖化への適応策を考えてみます.

現在みられる温暖化の影響

●ブリ:北海道のサケ定置網でブリの漁獲が増加しています.ブリは北海道ではなじみがなかったのですが,特に西日本では好まれる魚種であり,北海道産のブリが道内外で販売されるようになっています.これも温暖化への適応策の一つです. ●サワラ:日本海を中心に増加しています.日本海におけるサワラの資源生態と食品原料としての特性の把握と新たな加工食品の開発に関する成果をまとめた「サワラ加工マニュアル」も公表されています. ●スルメイカ:スルメイカの資源量や漁獲量が近年急減しています.この原因としては,①日本海の高水温化に伴い日本海での南下ルートが北寄りにシフトし,日本漁船が漁獲しづらくなったこと,②温暖化による産卵期の遅れによる魚体の小型化,③外国船による漁獲増加などの可能性が考えられています. ●亜熱帯性魚類と磯焼け:イスズミなど草食性の亜熱帯性魚類の増加と藻場の減少は,海あり都道府県のほとんどで見られています.また,九州を中心として,1年中海藻に覆われていた四季藻場が全くなくなったり(磯焼け現象),冬〜春には海藻が茂るものの夏〜秋には磯焼けのような景観になってしまった場所(春藻場)が多くみられます.春藻場は亜熱帯性の海藻が,従来分布していた温帯性海藻に置き換わったものです.また,ウニやイスズミなどの増加による食害が磯焼けの原因の一つと言われています. ●酸性化:温暖化は水温上昇だけではなく,海の酸性化ももたらします.酸性化といっても現在のアルカリ性の状態から中性を通り越して酸性になるという意味ではなく,少しアルカリ性が弱まるということです.しかし,それでもサンゴや貝などカルシウムを利用する海洋生物には大きな影響が想定されています.実際,数年前にアメリカ西海岸でカキ養殖の種苗がほとんどとれない問題が生じ,その原因が酸性化とされました.

日本近海水温上昇,海洋生態系への影響予測

●日本近海の水温上昇:どの程度上昇するかは,温暖化の原因ガスの排出量や予測に用いるモデルによって異なります.ここでは,A1Bシナリオ(高成長型社会で,化石燃料と新エネルギーをバランスよく使う社会)のもとで,12個の予測モデルの平均値をご紹介します.それによると2095年に日本近海の夏季表面水温は2〜3℃上昇すると予測されています. ●10年規模変動:日本周辺でマイワシが多獲された1930年代と1980年代は日本の冬は比較的寒冷な時代でした.このような寒冷期と温暖期は数十年規模で生じて来ましたが,21世紀にも継続すると予想されており,魚種交替現象も継続すると考えられます. ●季節性と生態系の変化:海の生産力の多くは,植物プランクトンに依存します.植物プランクトンが増えるにはリンやチッソなどの栄養と光が必要です.例えば親潮域では冬に海面が冷やされるとともに強風により海水が上下に混じり合い,栄養が中層から表層にもたらされます.春になると表面水温が上昇し,上下方向の撹拌が小さくなる(成層化)とともに,光が強くなり,植物プランクトンが爆発的に増殖します(春のブルーミング).温暖化が進むと,冬の撹拌が少なくなるため栄養不足となるばかりか,成層化が早まるためブルーミングも早まります.河川の流量や海流の変化なども予測されており,魚種による応答も異なることから,生態系に複雑な変化をもたらし,水産資源を含む生態系の生産力の変化が予測されています.

温暖化への適応策,水産資源の管理の考え方

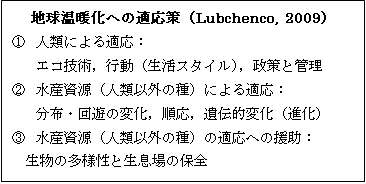

●3つの適応策:温暖化の原因ガスの排出を直ちに止めたとしても温暖化は急には止まらないため,適応策が必要です.適応策は大きく分けて3つあります(コラム参照).

●サカナの持つ多様性を保全する:これまでの資源管理(漁具や漁期漁場,漁獲努力量,漁獲量などの規制)に加え,水産資源の持つ適応力を発揮してもらう視点が必要です.例えば,親魚の年齢構成や遺伝的多様性を確保することです.なぜなら,長い進化の過程で生物はその多様性により様々な環境変動に適応して来たからです.

●多様な親魚年齢の重要性:一般に魚類の産卵期や卵質は親魚の年齢や栄養状態などにより変化します.そのため,例えば高齢魚が少なくなった場合,環境変動の影響が大きくなり,資源量や漁獲量の変動が大きくなります.また,産卵期が短くなり季節性の変化に対応できなくなります.

●魚の年齢構成の推定にはJAFICなどが日々実施する生物測定や年齢査定など,モニタリングが欠かせません.