トピックス

昨年の主要浮魚類水揚量の動向

はじめに

トピックス No.827で、昨年10月までの主要浮魚類の水揚量を一昨年の水揚量および平成27年度資源評価結果にもとづく主要魚種の資源量の推移・動向と比較しました。

その結果、①浮魚類の「魚種交替」現象が本格的ではないものの、その兆候が見られること、②漁獲動向は系群毎の資源評価による過去5年間の資源量などの推移からみた「動向」に概ね一致していることを紹介しました。

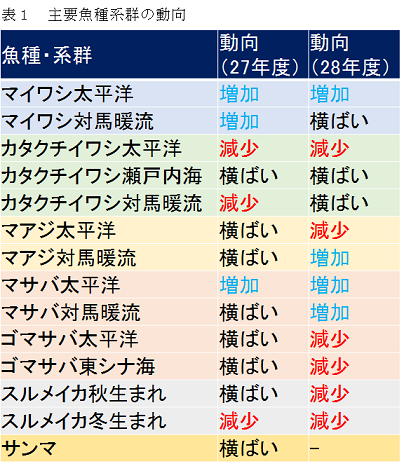

今回は昨年の月別水揚量の集計が終わったところから、過去5年間の水揚量の推移を再度振り返ってみます。「動向」は平成28年度版に更新しました(表1)。なお、この「動向」は将来の見通しではないことに注意してください。

過去5年間の産地水揚量の推移

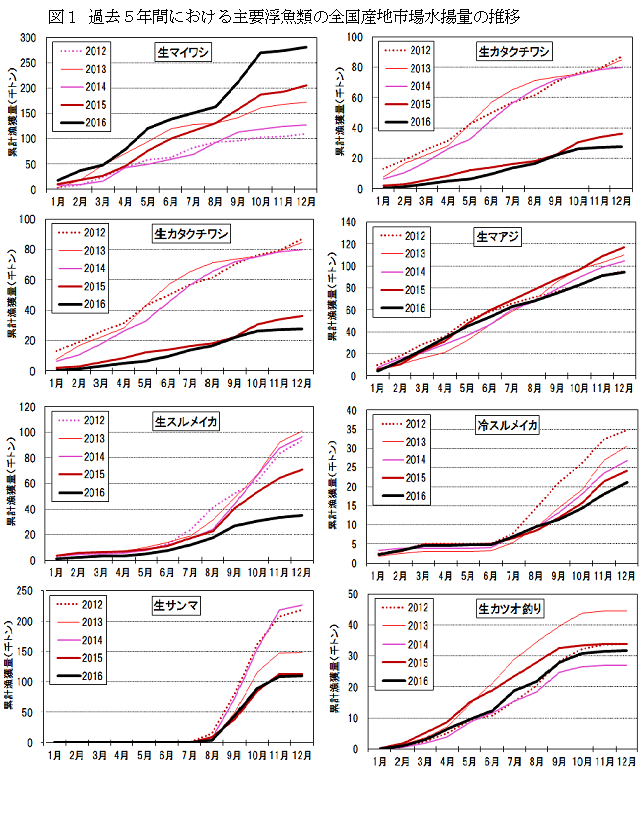

JAFICが集計した直近5年間の産地市場における累計水揚量を図1に示します。以下、魚種別にみてみます。

●生マイワシ:漁獲量は徐々に増加しています。これは、特に太平洋系群で近年加入量が順調に伸びている一方で、漁獲圧も低めに推移したためと思われます。

●生カタクチイワシ:2012~14年に比して2015~16年は半分以下となり、2016年は近年では最低の漁獲量でした。これはカタクチイワシ漁獲量の半分以上を占める太平洋系群の資源量が減少しているためと思われます。

●生サバ類:近年の漁獲は好調に推移し、2016年は15年にわずかに及びませんでした。これは、サバ類(マサバとゴマサバ)の近年の資源量の約半分を占めるマサバ太平洋系群の卓越年級群(2013年生れ)が体の成長(増重)は遅いものの順調に漁獲されてきていることが主要因と考えられます。

●マアジ:動向は系群で異なりますが、他魚種に比して水揚量は安定しています。

●スルメイカ:2016年に「生」は大幅に減少し、「冷」も減少傾向が続いています。スルメイカは寿命が1年で、秋生まれ(主に日本海を回遊)と冬生まれ(主に太平洋を北上し、日本海を南下回遊)から構成されますが、平成28年度の資源評価では、両系群とも動向が減少になりました。特に冬生まれ群の資源減少が顕著です。また、日本海の高水温化に伴い、日本海での南下ルートが北よりにシフトし、日本漁船が漁獲しづらくなったこと、産卵期の遅れに伴う魚体の小型化や外国船による漁獲も影響していると考えられます。

●生サンマ:近年漁獲量の減少が続く中、2016年の漁獲量は15年並みでしたが11万トンに届かず、1980年以降で最低の漁獲量でした。近年、日本近海の資源量が減少しており、海洋環境との関係や外国船の漁獲など、今後の資源動向について注視が必要です。

●生カツオ:2016年はカツオの北上を妨げる冷水域も見られず、釣りは近年最低の2014年をやや上回りました。中西部太平洋全体のカツオ資源は健全(親魚量はMSY水準を上回る=乱獲状態ではない)とされていますが、日本近海への来遊量は減少しており、やはり注視が必要です。